День Героев Отечества

День Героев Отечества

День Героев Отечества 9 декабря — праздник нашей боевой славы, наших ратных традиций и воинской доблести. В этот день мы чествуем Героев Российской Федерации и Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.

Это лучшие люди страны, которые в трудное время пришли на спасение другим, не думая о себе, а порой и жертвуя своей жизнью. Наши Герои совершили подвиги не только в дни войны, но и в опасных ситуациях мирного времени — при катастрофах и авариях, при терактах, в схватках с преступниками. Мы гордимся нашими Героями и благодарим их за спасенных людей, за свободу и безопасность Родины!

День Героев Отечества был учрежден в 2007 году как дань уважения самоотверженному и бескорыстному служению России. Эта дата опирается на исторические традиции: 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года в Российской империи учреждена высшая воинская награда — орден Святого Георгия. Орден вручали за личную доблесть тем, «кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые для воинской службы полезные советы». Кавалерами ордена Святого Георгия стали около 10 тысяч человек, в их числе знаменитые военачальники М.И. Кутузов, А.В. Суворов, М.Б. Барклай-де-Толли.

В 1807 году был учрежден Знак отличия Военного ордена Святого Георгия для нижних чинов, который впоследствии стали называть Георгиевский крест. «Солдатский Георгий» вручался за выдающуюся храбрость в бою с врагом и стал самой уважаемой наградой в российской армии. В 1849 году в Московском Кремле открылся Георгиевский зал, на стенах которого было начато увековечение имен выдающихся героев военных сражений. В советский период в Георгиевском зале проводились приемы в честь участников Парада Победы и первых полетов в космос. В 1943 году Президиум Верховного Совета СССР учредил орден Славы, статус которого был близок к царским Георгиевским наградам и имел такие же орденские цвета. А в 2000 году орден Святого Георгия был восстановлен Указом Президента Российской Федерации в качестве высшей военной награды. Кавалерами современного ордена уже стали около 20 офицеров, в том числе участники военных операций на Северном Кавказе и в Сирии.

По сложившейся традиции, в День Героев Отечества по всей стране проходят торжественные встречи, на которые приглашают Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. Место проведения главного праздничного приема — Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, где собираются до 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

6 декабря- День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

6 декабря- День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

6 декабря отмечают день рождения своей службы сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

наркотики

Для людей, выполняющих эту важнейшую для общества задачу, связанную с обеспечением его безопасности и здорового будущего молодых поколений, день 6 декабря можно с уверенностью назвать профессиональным праздником. Соответствующее распоряжение за № 750 было оформлено Приказом по Министерству внутренних дел Российской Федерации и подписано министром МВД РФ 23 ноября 2016 года.

Проблемы, связанные с распространением наркотиков известны давно. Рост числа наркозависимых стал настоящим бичом современного мира наряду с эпидемиями, голодом, всевозможными социальными факторами, уносящими тысячи человеческих жизней и калеча судьбы миллионов людей.

Борьбу с распространением наркотиков ведут государства всего мира. Для решения этой проблемы привлекаются учреждения здравоохранения, образования, культуры. Их первоочередная задача – профилактика и предупреждение наркозависимости, раннее выявление фактов вовлечения в употребление наркотиков несовершеннолетних, реабилитация тех, кто встал на путь отказа от наркотиков или сумел преодолеть эту тяжёлую форму зависимости.

Противодействие распространению наркотиков сопряжено и с бескомпромиссной борьбой с теми, кто занимается нелегальным производством, распространением и сбытом наркотических веществ. Именно эта задача лежит на плечах сотрудников правоохранительных органов, в системе которых действуют специальные структуры, призванные заниматься контролем за незаконным оборотом наркотиков.

Специальные подразделения в системе МВД России, в задачу которых входил контроль за незаконным оборотом наркотиков, появились 6 декабря 1991 года. Тот исторический период, когда СССР как государство существовал свои последние дни, был очень тяжёлым. Однако распад Советского Союза и образование на его территории новых независимых государств вместе с целым клубком вызванных этими политическими событиями проблем не отменял задач, стоявших перед органами внутренних дел. В тот трудный момент сотрудники правоохранительных органов продолжали выполнять свой служебный долг.

На этом фоне наркотрафик и число наркозависимых в стране стали расти в невиданных до того момента масштабах. Нельзя сказать, что в СССР проблема наркозависимости отсутствовала как таковая. Специальный отдел в системе МВД, занимающийся вопросами незаконного распространения наркотиков появился ещё в 1970 году. Однако рубеж 1980-90-х годов в плане распространения наркотиков и роста числа наркозависимых стал настоящей государственной проблемой, а борьба с наркопреступностью – важной составляющей работы правоохранительных органов. Именно этим и было обусловлено создание отдельного подразделения в системе МВД.

В 1992 году было сформировано Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РФ, просуществовавшее 10 лет, после чего в сентябре 2002 года появилась новая структура, выведенная из подчинения МВД и получившая в 2003 году название Госнаркоконтроль (Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ). В 2004 году наименование органа снова изменилось. Он стал называться Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Весной 2016 года Указ Президента России вернул функции по наркоконтролю органам МВД. Так появилось Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

Основными задачами органов по контролю за оборотом наркотиков являются: борьба с преступными группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, обнаружение и ликвидация каналов распространения наркотиков как внутри страны, так и на пути их нелегального поступления из-за рубежа, пресечение деятельности нелегального производства наркотиков.

Отдельным направлением деятельности правоохранительных органов является контроль за легальным оборотом наркотических средств, когда речь идёт о медицинском использовании препаратов, содержащих наркотические вещества.

Глобальный характер проблемы распространения наркотиков является определяющим фактором для организации совместной работы российских органов наркоконтроля с зарубежными коллегами, так как только совместными усилиями возможно успешное ведение борьбы с наркобизнесом.

К 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова

К 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова

1 декабря 2021 года исполняется 125 лет со дня рождения известного всему миру советского военачальника, «маршала Победы», четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года в Калужской губернии в небольшой деревне Стрелковка. Первоначальное образование получил в церковно-приходской школе, закончив три класса. Дальнейшее образование получал, изучая школьные предметы самостоятельно, совмещая учебу с работой, затем окончил вечерние общеобразовательные курсы.

В армию Жуков попал в 1915 году, после окончания школы унтер-офицеров был отправлен на фронт, где храбро воевал, получив два Георгиевских креста. В 1918 году вступил в Красную армию, воевал на многих фронтах и после окончания Гражданской войны остался служить в должности командира кавалерийского эскадрона. В 1923 году Жуков прибыл в Белоруссию, где с некоторыми перерывами прослужил до 1938 года, пройдя путь от командира кавалерийского полка до заместителя командующего войсками Белорусского особого военного округа по кавалерии.

В 1939 году Георгий Константинович возглавил 1-ю армейскую группу советских войск в Монголии, участвовал в боях на реке Халхин-Гол, получил звание Героя Советского Союза. С июня 1940 года он командовал войсками Киевского военного округа, с января 1941 года был начальником Генштаба Красной армии — заместителем народного комиссара обороны СССР. С началом Великой Отечественной войны был введен в состав Ставки, принимал участие в разработке операций Красной, а затем Советской армии, командовал фронтами и координировал их действия. В 1943 году Жукову было присвоено звание маршала Советского Союза.

Именно Георгий Константинович Жуков 8 мая 1945 года принял капитуляцию фашистской Германии, а 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади Георгий Жуков принимал торжественный Парад Победы.

После окончания Великой Отечественной войны Жуков командовал Группой советских войск в Германии, затем Сухопутными войсками. В 1946 году назначен командующим Одесского военного округа, затем Уральского. С 1953 года занимал должность замминистра обороны, а с 1955 — министра обороны СССР. В 1958 году ушел в отставку. Умер Георгий Константинович 18 июня 1974 года, похоронен на Красной площади в Москве.

Сегодня в России в честь Георгия Константиновича названы тысячи улиц, школ и учебных заведений, во многих городах ему установлены памятники. Торжественные митинги и возложение цветов к памятникам маршалу Победы пройдут или уже прошли во многих городах и селах России и Белоруссии, где чтят память великого советского полководца, маршала Победы.

27 ноября – День морской пехоты России

27 ноября – День морской пехоты России

27 ноября в России ежегодно отмечается день морской пехоты. Профессиональный праздник всех военнослужащих, проходящих службу в морской пехоте, а также людей, которые служили в ней раньше, установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России № 433 от 19 декабря 1995 года. Дата выбрана не случайно, именно 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года Пётр I распорядился создать первый в России «полк морских солдат». Таким образом, в 2020 году морская пехота ВМФ РФ празднует свое 315-летие.

Первопроходцами в деле морского десантирования считаются англичане: именно они начали первыми практиковать высадку десантов с кораблей на берег, хотя история морского десанта уходит вглубь веков. В России первые «морские солдаты» появились еще до указа Петра I, в 1698 году из экипажа корабля «Орёл» была сформирована первая команда морских пехотинцев. В последствии российский император создал целый полк «морских солдат».

За время своего существования морская пехота неоднократно реорганизовывалась и даже расформировывалась. После расформирования в 1918, в СССР морская пехота была возрождена в 1939 году и с честью прошла всю Великую отечественную войну. Морпехи играли важнейшую роль в обороне Ленинграда и Москвы, Сталинграда и Одессы, Севастополя и военно-морских баз Заполярья. Но наиболее активно морпехи сражались на Черноморском побережье. Отмечалась более высокая эффективность морской пехоты по сравнению со стрелковыми частями и соединениями сухопутных войск. В годы войны морская пехота не только применялась на суше как обычные пехотные части, но и участвовала в десантных, разведывательных, диверсионных операциях на всех фронтах.

Однако после войны части и соединения морской пехоты в Советском Союзе вновь были ликвидированы. В середине 1950-х годов Хрущев открыто высказался о ненужности морской пехоты в современных условиях. Части и соединения морской пехоты были расформированы, а офицеры отправлены в запас, в 1958 г. в Советском Союзе было прекращено производство десантных кораблей.

В начале 60-х годов морскую пехоту все-таки возродили и к началу 1970-х годов в состав ВМФ СССР входили одна дивизия, три отдельных полка и один отдельный батальон морской пехоты. К концу 70-х годов советское руководство окончательно осознало важность и необходимость существования соединений и частей морской пехоты в составе ВМФ страны, окончательно возродив морскую пехоту.

Во время Советского Союза «черные береты» принимали участие во вьетнамской войне, в войнах в Сирии и Египте, Гвинее и Анголе, в Афганистане и Чечне.

Распад Советского Союза морскую пехоту не затронул. Все части морской пехоты остались в составе российских вооруженных сил. В настоящее время в морской пехоте служат в основном воины-контрактники, а подготовку офицеров «черных беретов» ведут в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске и в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. На вооружение морской пехоты поступает самая современная техника, сейчас решается вопрос о поставках морским пехотинцам боевых машин пехоты БМП-3Ф.

В настоящее время морская пехота остается высокобоеспособным родом войск, служба в котором очень престижна. Морская пехота не раз подтверждала свою необходимость и высокую значимость для российского государства и защиты его интересов.

Солдатский «Егорий» в награду за храбрость

Солдатский «Егорий» в награду за храбрость

Среди огромного количества воинских наград, существовавших в разные периоды российской истории, Георгиевский крест всегда занимал особое место. Солдатский Георгиевский крест можно назвать самой массовой наградой Российской империи, потому что им отмечались нижние чины армии и флота России.

В 1769 г. императрица Екатерина II,отдавая должное воинской славе русской армии, учредила награду, даваемую исключительно за боевые заслуги. «Kaк Poccийcкия империи слава, – говорилось в его статуте, –нaипaчe распространилась и возвысилась Bepнocтию, Xpaбpocтию и Благоразумным поведением воинского чина: то из особливой нашей императорской милости к служащим в войсках наших, в награждение им за оказанную от них во многих случаях нам и предкам нашим ревность и службу, также и для поощрения их в военном искусстве, восхотели мы учредить новый военный орден… Именоваться будет орден сей: военным святого Beликoмyчeникa и Победоносца Георгия орденом»[1].

Однако была одна проблема: в то время орден был не просто украшением на груди, но и символом социального статуса. Он подчеркивал дворянское положение его обладателя, поэтому награждать им нижних чинов было нельзя.

В 1807 г. российскому императору Александру I представили записку с предложением учредить какую-нибудь награду для нижних чинов, отличившихся на поле боя. Император посчитал такое предложение вполне разумным, итакая награда была учреждена 13 (25) февраля 1807 г. высочайшим манифестом[2]. Она получила название – знак отличия Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Портрет Александра I, учредившего знак отличия Военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия. Ок. 1835 г.Художник В.А. Голике.

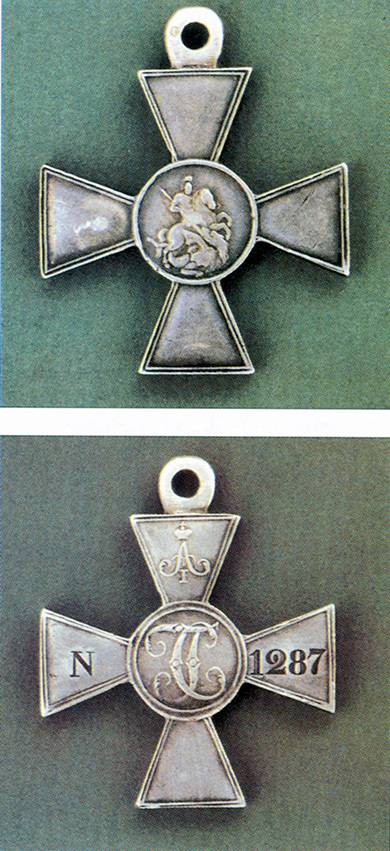

Эта награда представляла собой серебряный крест без эмали, который носился на георгиевской черно-желтой ленте на груди. Уже в первых правилах, касающихся знака отличия, указывалось: «Сей знак отличия приобретается только в поле сражения, при обороне крепостей и в битвах морских. Им награждаются только те из нижних воинских чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем»[3].

Заслужить знак отличия – солдатский Георгиевский крест можно было, лишь совершив боевой подвиг, например, захватив вражеское знамя или штандарт, взяв в плен неприятельского офицера или генерала, первым войдя во время штурма во вражескую крепость или при абордаже на борт неприятельского корабля. Получить эту награду мог и нижний чин, спасший в боевых условиях жизнь своему командиру.

Награждение солдатским Георгием давало льготы отличившемуся: прибавку трети жалования, сохранявшуюся и при выходе в отставку (после смерти кавалера его вдова в течение года пользовалась правом на ее получение); запрещение применения телесных наказаний к лицам, имеющим знак отличия ордена; при переводе кавалеров георгиевского креста унтер-офицерского звания из армейских полков в гвардию сохранение их прежнего чина, хотя гвардейский унтер-офицер считался на два чина выше армейского.

С самого момента учреждения знак отличия Военного ордена, кроме официального, получил еще несколько названий: Георгиевский крест 5-й степени, солдатский Георгии («Егорий») и др.

Георгиевский крест за № 1 получил унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Иванович Митюхин (Митрохин), отличившийся в бою с французами под Фридландом 2(14) июне 1807 г. Вместе с ним получили награды еще 3 человека, являвшиеся, как и он, ординарцами у начальника конного отряда генерал-адъютанта Ф.П. Уварова. Это Василий Михайлович Михайлов, унтер-офицер Псковского драгунского полка (знак за № 2), Карп Савельевич Овчаренко, унтер-офицер Кавалергардского полка (знак за № 3) и Никифор Климентьевич Овчаренко, рядовой Псковского драгунского полка (знак за № 4). Крестом за № 5 наградили рядового Екатеринославского драгунского полка Прохора Фроловича Трехалова «За отбитие у французов российских и прусских пленных при местечке Виллиндорф». Награждённые знаком отличия Михайлов, Овчаренко и Трехалов были после боя переведены в кавалергарды.

При учреждении солдатский крест степеней не имел и чеканился из серебра 95-й пробы. Не было также ограничений по количеству награждений одного человека. При этом новый крест не выдавался, но с каждым награждением жалование увеличивалось на треть, до двойного оклада. Указом от 15(27) июля 1808 г. кавалеры знака отличия Военного ордена освобождались от телесных наказаний[4]. Знак отличия мог изыматься у награждённого только по суду и с обязательным уведомлением об этом императора.

Всего за время военных кампаний 1807–1811 гг. было произведено 12 871 награждений знаком отличия. Среди награжденных и знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова (знак за № 5723), начавшая службу простым уланом и отмеченная наградойза спасение от гибели своего начальника в сражении под Гутштадтом в мае 1807 г.

Известен факт, когда знак отличия Военного ордена получил французский солдат. Это произошло при заключении в 1807 г. Тильзитского мира между Россией и Францией. Во время встречи Александра I и Наполеона императоры обменялись наградами для лучших солдат, ставших на короткое время дружественными русской и французской армий. Французский солдат получил солдатского «Егория», а русский солдат Преображенского полка Алексей Лазарев был отмечен орденом Почетного Легиона.

В этот период имелись и факты награждения знаком отличия Военного ордена гражданских лиц низших сословий, но без права именоваться кавалером знака отличия. Одним из первых был награждён кольский помор Матвей Герасимов. В 1810 г., когда шла Русско-английская война 1807–1812 гг. судно, на котором он вёз груз муки, было захвачено английским военным кораблём. На русское судно, экипаж которого составлял 9 человек, была высажена команда из восьми английских солдат во главе с офицером. Через 11 дней после захвата, воспользовавшись ненастной погодой на пути в Англию, Герасимов с товарищами взял англичан в плен, заставив сдаться и командовавшего ими офицера, после чего привёл судно в норвежский порт Вардё, где пленные были интернированы[5].

Число нижних чинов, получивших знак отличия Военного ордена без номера, составляет девять тысяч. В январе 1809 г. вводится нумерация крестов и именные списки.

Самые тяжелые для России годы, когда народ, движимый чувством патриотизма, вставал на защиту Отечества, отмечены и наибольшим количеством георгиевских солдатских наград. Особо много было проведено награждений солдатским «Егорием» в период Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.

Статистика награждений по годам показательна:

1812 год – 6783 награждений;

1813 год – 8611 награждений;

1814 год – 9345 награждений;

1815 год – 3983 награждений[6].

За Бородино знак отличия Военного ордена получили 39 нижних чинов Ростовского гренадерского полка. Среди них – унтер-офицер Яков Протопопов, фельдфебель Константин Бобров; рядовые – Сергей Михайлов и Петр Ушаков. В числе отмеченных знаком отличия Военного ордена за Бородино был и унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка Федор Черняев. К этому времени он находился в армии уже почти 35 лет: участвовал во взятии Очакова и Измаила во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., в 1805 г. был награждён Аннинским знаком, после Бородина он участвовал в Кульмском сражении 1813 г., а поход завершил в 1814 г. в Париж. Во время штурма Вереи в октябре 1812 г. рядовой Вильманстрандского полка Илья Старостенко захватил знамя Вестфальского пехотного полка. По представлению Кутузова он был произведен в унтер-офицеры и награжден Георгиевским крестом.

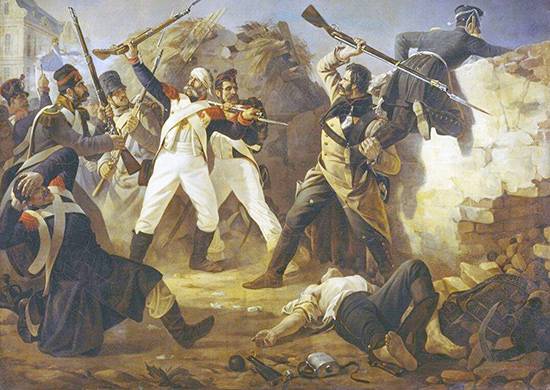

Отличился в Бородинском сражении и ефрейтор лейб-гвардии Финляндского полка Леонтий Коренной, проявивший себя тем, что«во время сражения с неприятелем находившись в стрелках и неоднократно опровергал усиливающиеся его цепи, поражая сильно… чем, опрокинув неприятеля, предал его бегству». За свой подвиг лейб-гвардеец получил перед строем однополчан солдатского Георгия за № 16 970.Еще один подвиг, достойный Георгиевского креста, гренадер Коренной совершил на поле «Битвы народов» под Лейпцигом в октябрьские дни 1813 г., спасая своих сослуживцев.

Подвиг гренадера Леонтия Коренного под Лейпцигом в 1813 г. Фрагмент картины худ. П.И. Бабаева.

За бой с французами в солдатском строю в ходе «Битвы народов» под Лейпцигом император Александр I знаком отличия Военного ордена наградил любимца частей гвардии графа М.А. Милорадовича.

Среди участников Отечественной войны солдатскими Георгиевскими крестами были награждены два будущих декабриста: М.И. Муравьев-Апостол и И.Д. Якушкин, сражавшиеся при Бородине в чине подпрапорщиков.

В дальнейшем за участие в войнах с Наполеоном в 1813–1815 гг. знаком отличия были награждены и солдаты армий, союзных России в борьбе с наполеоновской Францией: пруссаки – 1921 награждение, шведы – 200, австрийцы – 170, представители разных германских государств – 70, англичане – 15.

Всего за период царствования Александра I было произведено 46 527 награждений Георгиевским крестом.

В декабре 1833 г. положение о знаке отличия Военного ордена было прописано в новом статуте ордена Святого Георгия[7].

В 1839 г. в честь 25-летия заключения Парижского мира была учреждена юбилейная разновидность знака. От прежнего он отличался наличием вензеля Александра I на верхнем луче реверса. Эта награда вручалась ветеранам прусской армии, участвовавшим в войнах с Наполеоном. Всего было вручено 4264 таких знаков.

Юбилейный знак отличия Военного ордена в честь 25-летия заключения Парижского мира. Вручался ветеранам прусской армии, участвовавшим в войнах с Наполеоном. 1839 г.

В августе 1844 г. император Николай I подписал указ об учреждении особого Георгиевского креста для награждения лиц нехристианского вероисповедания[8]. На таком кресте вместо христианского сюжета со святым Георгием, поражающим змея, изображался чёрный двуглавый орёл. При этом мусульманские награждённые часто настаивали на выдаче обычного креста со святым Георгием, рассматривая его как награду «с джигитом как они сами», а не «с птицей».

Всего за время царствования Николая I знаком ордена было отмечено 57 706 нижних чинов русской армии. В том числе было награждено: за Персидскую и Турецкую войны – 11 993 человека, за Польскую кампанию – 5888, за Венгерский поход – 3222.

Самый большой известный номер из безстепенных знаков отличия – 113248. Его за храбрость получил при обороне в 1854 г. Петропавловска-на-Камчатке Петр Томасов.

Указом от 19 (31) марта 1856 г. знак отличия Военного ордена был разделен на 4 степени: 1-я высшая степень – золотой крест на георгиевской ленте с бантом из ленты тех же цветов; 2-я степень – такой же золотой крест на ленте, но без банта; 3-я степень – серебряный крест на ленте с бантом; 4-я степень — такой же серебряный крест, но на ленте без банта. На оборотной стороне креста указывалась степень знака и выбивался, как и раньше номер, под которым награжденный заносился в «вечный список» георгиевских кавалеров[9].

По новому положению 1856 г. о Георгиевском солдатском кресте, награждение начиналось с низшей, 4-й степени и затем, как и при награждении офицерским орденом Георгия, выдавались последовательно 3-я, 2-я, и, наконец, 1-я степень. Нумерация крестов была новой, причем отдельно для каждой степени. Носили награды всех степеней на груди в один ряд. Уже в 1856 г. солдатским Георгием 1-й степени был отмечен 151 человек, то есть они стали полными георгиевскими кавалерами. Многие из них заслужили эту награду раньше, но лишь с разделением ордена на степени смогли получить видимое отличие на мундир.

За всю 57-летнюю историю четырёхстепенного знака отличия Военного ордена его полными кавалерами стали около 2 тысяч человек, 2-й, 3-й и 4-й степенями было награждено около 7 тысяч. Больше всего награждений пришлось на Русско-японскую войну 1904–1905 гг. (87 000), Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. (46 000), Кавказскую кампанию (25 372) и походы в Среднюю Азию (23 000).

В этот период известно несколько случаев награждения знаками отличия Военного ордена целых подразделений: в 1829 г. экипаж легендарного 18-пушечного брига русского флота «Меркурий», принявшего и выигравшего неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями; а в декабре 1864 г. – казаки 4-й сотни 2-го Уральского казачьего полка, выстоявшие под командованием есаула В.Р. Серова в неравном бою с многократно превосходящими силами кокандцев под кишлаком Икан.

В 1856–1913 гг. также существовала разновидность знака отличия Военного ордена для награждения нижних чинов нехристианского вероисповедания. На ней изображение Святого Георгия и его вензель было заменено двуглавым орлом. Полными кавалерами такой награды стали 19 человек.

Знак отличия Военного ордена для награждения лиц не православного вероисповедания.

В 1913 г. был утвержден новый статут знака отличия Военного ордена[10]. Он стал официально называться Георгиевским крестом, и нумерация выдававшихся с этого времени знаков началась заново.

В связи с разразившейся в 1914 г. мировой войной количество награждений Георгиевскими крестами резко возросло. К началу 1917 г. (уже с новой нумерацией) 1-я степень была выдана около 30 тысяч раз, а 4-я – более 1 миллиона. Первое награждение Георгиевским крестом 4-й степени состоялось 1(14) августа 1914 г., когда крест за № 5501 был вручен приказному 3-го Донского казачьего полка Козьме Фирсовичу Крючкову за блестящую победу над 27 германскими кавалеристами в неравном бою 30 июля (12 августа) 1914 г. Впоследствии Крючков заслужил в боях также три остальные степени Георгиевского креста. Солдатский Георгий 1-й степени № 1 получил в самом начале Первой мировой войны подпрапорщик Никифор Климович Удалых, спасший знамя 1-го Невского пехотного полка.

В связи с разразившейся в 1914 г. мировой войной количество награждений Георгиевскими крестами резко возросло. К началу 1917 г. (уже с новой нумерацией) 1-я степень была выдана около 30 тысяч раз, а 4-я – более 1 миллиона. Первое награждение Георгиевским крестом 4-й степени состоялось 1(14) августа 1914 г., когда крест за № 5501 был вручен приказному 3-го Донского казачьего полка Козьме Фирсовичу Крючкову за блестящую победу над 27 германскими кавалеристами в неравном бою 30 июля (12 августа) 1914 г. Впоследствии Крючков заслужил в боях также три остальные степени Георгиевского креста. Солдатский Георгий 1-й степени № 1 получил в самом начале Первой мировой войны подпрапорщик Никифор Климович Удалых, спасший знамя 1-го Невского пехотного полка.

Георгиевские кавалеры гвардейского стрелкового полка. Юго-Западный фронт. 1915 г.

В годы Первой мировой войны появилось и несколько Георгиевских кавалеров, имевших по пять крестов. Один из них, Илья Васильевич Волков, неоднократно отличался в боях еще в войну с Японией, а затем в первую мировую. Он имел крест 4-й степени, два креста 3-й степени и кресты 2-й и 1-й степеней.

Геройский подвиг Козьмы Крючкова. Лубочная картинка времен Первой мировой войны.

За храбрость в боях Георгиевским крестом неоднократно награждались женщины. Сестра милосердия Надежда Плаксина и казачка Мария Смирнова заслужили три таких награды, а сестра милосердия Антонина Пальшина и младший унтер-офицер 3-го Курземского Латышского стрелкового полка Лина Чанка-Фрейденфелде – две.

Награждались Георгиевскими крестами также иностранцы, служившие в русской армии. Француз Марсель Пля, воевавший на бомбардировщике «Илья Муромец», получил 2 креста, французский летчик лейтенант Альфонс Пуарэ – 4, а чех Карел Вашатка был обладателем 4 степеней Георгиевского креста, Георгиевского креста с лавровой ветвью, Георгиевских медалей 3 степеней, ордена Св. Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия.

Приказом по военному ведомству № 532 от 19 августа 1917 г. был утвержден рисунок несколько измененного образца Георгиевской награды — на ленту креста положена металлическая лавровая ветвь. Отличившиеся в военных действиях награждались такими крестами по приговору солдат, причем офицер мог быть отмечен солдатским крестом «с веточкой», а рядовой в случае исполнения обязанностей начальника (приказ от 28 июля 1917 г.) – офицерским Георгием, тоже с прикрепленной к ленте ветвью.После Октябрьской революции 16(29) декабря 1917 г. Декретом Совнаркома, подписанным В.И. Лениным, «Об уравнении всех военнослужащих в правах» Георгиевский крест был упразднен одновременно со всеми остальными наградами Российской Республики.

Приказом по военному ведомству № 532 от 19 августа 1917 г. был утвержден рисунок несколько измененного образца Георгиевской награды — на ленту креста положена металлическая лавровая ветвь. Отличившиеся в военных действиях награждались такими крестами по приговору солдат, причем офицер мог быть отмечен солдатским крестом «с веточкой», а рядовой в случае исполнения обязанностей начальника (приказ от 28 июля 1917 г.) – офицерским Георгием, тоже с прикрепленной к ленте ветвью.После Октябрьской революции 16(29) декабря 1917 г. Декретом Совнаркома, подписанным В.И. Лениным, «Об уравнении всех военнослужащих в правах» Георгиевский крест был упразднен одновременно со всеми остальными наградами Российской Республики.

В период Гражданской войны награждение солдатскими Георгиевскими крестами рядовых солдат и казаков, вольноопределяющихся, унтер-офицеров, юнкеров, добровольцев и сестёр милосердия происходило на всех территориях, занятых белыми армиями. Первое такое награждение состоялось 30 марта 1918 г.

Солдатский Георгиевский крест «с веточкой» для награждения офицеров. 1917 г.

С 11 мая 1918 г. на территории Всевеликого войска Донского было вручено более 20 тысяч таких крестов 4-й степени, 9080 – 3-й и 470 – 2-й.В феврале 1919 г. награждение Георгиевским крестом было восстановлено на Восточном фронте А.В. Колчака. В Северной армии генерала Е.К. Миллера в 1918–1919 гг. было вручено 2270 крестов 4-й степени, 422 – 3-й, 106 – 2-й и 17 – 1-й.

В Добровольческой армии награждения Георгиевскими крестами было разрешено 12 августа 1918 г. и происходило на тех же основаниях, что и до революции: «Солдаты и добровольцы представляются [к] Георгиевским крестам и медалям за подвиги, указанные [в] Георгиевском Статуте, тем же порядком, как и во время войны [на] внешнем фронте, награждаются крестами властью комкора, а медалями властью начдива». Первое вручение наград состоялось 4 октября 1918 г. В Русской армии П.Н.Врангеля эта практика сохранилась.

Последним Георгиевским кавалером времен Гражданской войны, награжденным в России, стал вахмистр Павел Жадан, награжденный в июне 1920 г. за участие в боях против конного корпуса Д.П. Жлобы.

Многие советские военачальники, начинавшие трудную военную школу еще в огне Первой мировой войны, были георгиевскими кавалерами. Среди них полный бант, то есть, все четыре солдатских креста, имели герои Гражданской войны С.М Буденный и И.В. Тюленев, легендарный комдив В.И. Чапаев в боях Первой мировой войны заслужил три Георгиевских креста: в ноябре 1915 г. крест 4-й степени № 46 347, в декабре того же года – крест 3-й степени № 49 128, и в феврале 1917 г. – 2-ю степень награды за № 68 047.

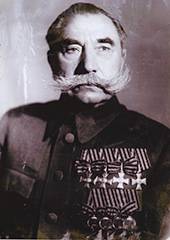

В суровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. многие солдаты, принимавшие участие еще в Первой мировой войне, с гордостью носили рядом с советскими наградами полученные много лет назад Георгиевские знаки отличия. Полные Георгиевские кавалеры генерал-майор М.Е. Козырь и донской казак К.И. Недорубов за отличия в боях с фашистами были удостоен звания Героя Советского Союза. Продолжая славные героические традиции, в ноябре 1943 г. для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной армии, проявивших в боях за Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия, был учрежден орден Славы трех степеней. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия Военного ордена.

В суровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. многие солдаты, принимавшие участие еще в Первой мировой войне, с гордостью носили рядом с советскими наградами полученные много лет назад Георгиевские знаки отличия. Полные Георгиевские кавалеры генерал-майор М.Е. Козырь и донской казак К.И. Недорубов за отличия в боях с фашистами были удостоен звания Героя Советского Союза. Продолжая славные героические традиции, в ноябре 1943 г. для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной армии, проявивших в боях за Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия, был учрежден орден Славы трех степеней. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия Военного ордена.

В Российской Федерации для восстановления героических традиций в Вооруженных силах было также решено восстановить самый почитаемый орден Российской империи за военные заслуги. В параграфе 2 Указа Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 2424–I «О государственных наградах Российской Федерации» предлагалось: «…восстановить российский военный орден Святого Георгия и знак “Георгиевский крест”»[11].

Однако в силу ряда причин к этому смогли вернуться лишь через восемь лет. Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2000 г. № 1463 были утверждены Положение и Описание Георгиевского креста. В дальнейшем они были уточнены в Указе Президента Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 1205. В соответствии с Положением: «Знаком отличия – Георгиевским крестом – награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, а также за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства»[12].

Однако в силу ряда причин к этому смогли вернуться лишь через восемь лет. Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2000 г. № 1463 были утверждены Положение и Описание Георгиевского креста. В дальнейшем они были уточнены в Указе Президента Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 1205. В соответствии с Положением: «Знаком отличия – Георгиевским крестом – награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, а также за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства»[12].

Первое награждение Георгиевским крестом состоялось в августе 2008 г. Тогда за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Георгиевскими крестами 4-й степени были награждены 11 солдат и сержантов.

Президент России Д.А. Медведев во время вручения государственных наград. Владикавказ.

18 августа 2008 г.

12 ноября – День специалиста по безопасности в России

12 ноября – День специалиста по безопасности в России

День специалиста по безопасности – это праздник тех, кто обеспечивает нам защиту. Они защищают людей, различные объекты и даже информацию.

Это неофициальный праздник, который появился в 2005 году по инициативе организаторов интернет-портала Sec.Ru, крупнейшего в России онлайн-сервиса, занимающегося вопросами развития систем и средств безопасности.

В этот день обычно подводят результаты предварительного голосования, в котором определяют победителя в номинации «Признание рынка безопасности». Ему вручается почетная премия. Помимо этого, оглашаются имена участниц конкурса «Мисс безопасность», вышедших в финал. Это представительницы прекрасного пола, работающие в сфере безопасности.

В торжественных мероприятиях участвуют телохранители, сотрудники служб безопасности предприятий и организаций, причем как государственных, так и частных. После официальных мероприятий они общаются друг с другом, делятся опытом, завязывают полезные знакомства.

Этот праздник создавался для того, чтобы подчеркнуть огромное значение служб безопасности для всех отраслей человеческой деятельности в нашей стране, проявить уважение к работе специалистов этой отрасли.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Благодаря вам безопасность является неотъемлемой частью нашей жизни. Пусть все угрозы рассеются благодаря вашей ответственности и профессионализму.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников МВД России. До 2011 года данный праздник назывался Днём российской милиции, а еще раньше, вплоть до 1991 года, — Днём советской милиции.

В 2018 году данный праздник пересекается с другим очень важным событием: российской полиции исполнилось 300 лет. Знаменательный юбилей (три века полицмейстерской канцелярии) пронизывает собой многие мероприятия, которые проводятся МВД России в 2018 году.

На основании проведенных российским экспертным сообществом историков научных изысканий было установлено, что 25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 года императором Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Тогда же был издан руководящий документ под названием «Пункты, данные санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру». Данный документ содержал сформулированную программу деятельности полиции, а также определял ее роль и место в государстве. Именно с 1718 года следует вести историю российской полиции, как особого учреждения, которое было включено в систему государственных органов.

Непосредственно дата 10 ноября, как официальная дата праздника, возникла уже после революции 1917 года. 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года Народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Начиная с 1962 года, именно эта дата стала отмечаться, как профессиональный праздник сотрудников МВД, это произошло после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года. Сегодня аналогичные праздники существуют во многих государствах мира. К примеру, с российской датой совпадает День полиции на Кубе, где его также отмечают 10 ноября. А в США существует Национальная неделя полиции, которая посвящена сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении своих обязанностей, а также тем, кто фактически ежедневно рискует своей жизнью на службе. В России День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел отмечается 8 ноября.

В момент своего образования милиция в нашей стране находилась в ведении местных Советов, затем перешла в структуру Наркомата внутренних дел, а с 1946 года – в Министерство внутренних дел. Исторические перемены, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, потребовали по-новому взглянуть на место и принципы деятельности органов внутренних дел, особенно с учетом меняющегося общественно-политического устройства страны. Все более очевидной стала необходимость в создании новой правовой платформы, которая отвечала бы современным требованиям. В результате действовавший закон «О милиции» несколько раз подвергали корректировкам, однако это не давало желаемых результатов. К тому же в XXI веке все более явно стали проявлять себя новые вызовы и угрозы, стоящие перед МВД – терроризм, экстремистская деятельность, коррупция в органах власти, распространение транснациональной организованной преступности, а также преступления, совершаемые в сфере высоких технологий. С учетом всего сказанного перед МВД России все явственнее проявлялась задача – реорганизация ведомства таким образом, чтобы система работала с использованием современных технологий, в соответствии с международно-правовыми стандартами, профессионально и эффективно реагируя на новые вызовы и угрозы сегодняшнего дня.

Начало процессу реформирования системы МВД было дано в конце 2009 года, когда президент России подписал указ от 24 декабря «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел РФ». Активная фаза преобразований началась в России с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, который среди прочего привел к переименованию милиции в полицию. Тогда же в 2011 году была сформирована необходимая законодательная база деятельности полиции России, были проведены мероприятия по оптимизации организационно-штатного построения и функций всей системы. Основой нового российского полицейского законодательства стали федеральные законы «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Главными направлениями реформирования системы МВД страны стали обновление нормативно-правовой базы, избавление от излишних управленческих звеньев, повышение роли оперативных служб, проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на освобождение полиции от несвойственных ей функций. Важным направлением реформирования системы стала гуманизация методов и форм работы российской полиции, попытка приведения взаимоотношений органов правопорядка и общества к партнерской модели.

На сегодняшний день в задачи российской полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений различной степени тяжести, розыск совершивших преступление и пропавших людей, борьба с террористической угрозой и проявлениями экстремизма, борьба с распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. По данным на 2018 год официальная численность сотрудников МВД Российской Федерации установлена в размере чуть менее 900 тысяч человек.

Вне зависимости от исторического периода большое количество сотрудников МВД встречает свой профессиональный праздник, находясь на посту, обеспечивая надежную охрану и спокойствие жизни простых граждан и защищая их созидательный труд. Каждый год сотрудники МВД России успешно решают свои повседневные задачи по защите страны и общества от различных видов преступных посягательств.

У сотрудников органов внутренних дел много работы как в будни, так и в праздничные дни. Только за январь-сентябрь 2018 года в России было зарегистрировано 1490,9 тысячи различных преступлений (на 3,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Рост регистрируемых преступлений был отмечен в 27 регионах России, снижение преступности – в 58 субъектах Российской Федерации. 92,7 процента зарегистрированных преступлений выявляется сотрудниками органов внутренних дел, причем, 4,6 процента из них – на стадии приготовления и покушения. За первые девять месяцев 2018 года сотрудниками органов внутренних дел России было раскрыто 833,5 тысячи преступлений (на 2,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Не раскрыто 579,5 тысяч преступлений (на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года), из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 21,9 процента, сообщает официальный сайт МВД России.

6 ноября 2018 года в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев провел торжественный прием ветеранов ведомства. На мероприятие были приглашены ветераны центрального аппарата МВД России, а также руководители наиболее крупных ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона страны. Владимир Колокольцев напомнил собравшимся, что 2018 год – особенный, так как проходит под знаком 300-летия российской полиции. По словам главы МВД России, ветераны органов внутренних дел вносят существенный вклад в результаты, которые достигнуты ведомством в борьбе с преступностью, а также принимают активное участие в подготовке профессиональных полицейских кадров.

10 ноября «Военное обозрение» поздравляет действующих сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, а также ветеранов ведомства с профессиональным праздником!

День образования специальных отрядов быстрого реагирования 9 ноября

День образования специальных отрядов быстрого реагирования 9 ноября

День образования специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) — профессиональный праздник сотрудников отрядов СОБР Министерства внутренних дел (МВД) России. Отмечается ежегодно 9 ноября, первоначально был установлен приказом врио министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева от 11 февраля 2004 г. как День отрядов милиции специального назначения системы МВД России.

История

10 февраля 1992 г. в составе Главного управления по организованной преступности Министерства внутренних дел (ГУОП МВД) РФ был создан Отдел тактических операций, в том же году переименованный в Специальный отряд быстрого реагирования (отрядами в системе МВД называются подразделения численностью свыше 200 человек). СОБР формировался на базе уже существовавших отрядов милиции специального назначения (ОМОН), первый из которых был образован при Мосгорисполкоме 9 ноября 1978 г., в ходе подготовке к XXII летним Олимпийским играм в Москве. Со временем отряды СОБР и ОМОН появились в разных регионах РФ.

Задачи СОБР

В отличие от ОМОН, основной задачей которого является обеспечение общественного порядка и безопасности, СОБР целенаправленно создавался для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и вооруженными группировками, а в настоящее время в его задачи также входит обезвреживание и нейтрализация особо опасных и вооруженных преступников, освобождение заложников, борьба с терроризмом и экстремизмом. В 2002-2011 гг. подразделения СОБР носили название ОМСН (отряд милиции специального назначения), после 2011 г. вновь стали носить первоначальное название. Бойцы СОБР участвовали в антитеррористических операциях на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и других регионов России. Отряды СОБР МВД России регулярно участвуют в международных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Названия подразделений

В 2003 г. отдельные отряды СОБР получили собственные имена: «Рысь» (в составе Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД РФ), «Булат» (Московская обл.), «Гранит» (Санкт-Петербург и Ленинградская обл.), «Барс» (Бурятия), «Вектор» (Волгоградская обл.), «Терек» (Северо-Кавказский федеральный округ), «Викинг» (Калининградская обл.), «Волкодав» (Саратовская обл.), «Орел» (Орловская обл.), «Звезда» (Мордовия). Офицеры отряда «Рысь» единственные в системе МВД РФ имеют квалификацию промышленных альпинистов; также в составе отрядов присутствуют боевые пловцы, парапланеристы, снайперы, саперы и специалисты по переговорам.

5 ноября - День военного разведчика России

5 ноября - День военного разведчика России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы и ветераны службы, с деятельностью которой связано немалое количество легенд, загадок, и даже откровенных небылиц. Для недругов нашей страны ее военная разведка вполне закономерно является вечным кошмаром, неуловимым и грозным противником, находящимся всегда на шаг впереди. Для россиян военные разведчики – надежные защитники, воины «невидимого фронта», окутанные тайной и романтикой. Такое уж дело разведка: судачат о ней многие, а правду знают лишь избранные.

Как известно, Днем военного разведчика 5 ноября считается в силу того, что именно в этот день в далеком 1918 году в составе Полевого штаба главного военного органа первого в мире государства рабочих и крестьян, Реввоенсовета, появилось новое управление — регистрационное. Название, как видим, было скромным и ничего не говорящим непосвященным людям (с разведчиками всегда так). На самом же деле на эту структуру возлагались задачи по координации всех тех подразделений и органов, которые вели разведку в Красной армии.

В 1921 году закончилось организационное оформление этого важнейшего военного органа, получившее уже настоящее название – Разведывательное управление (или Разведупр). Впоследствии, правда, его еще несколько раз переименовывали (не иначе, с конспиративными целями) – то в информационно-статистическое, то в 4-е, то в 5-е… Главным разведывательным управлением Генштаба РККА оно стало в 1942 году. В 1963 году в обиход вошло десятилетиями наводившее тоскливый ужас на всех наших «друзей» из НАТО наименование – ГРУ.

В наши дни, в российской армии слово «разведывательное» снова куда-то «потерялось». Впрочем, выступая в 2018 году на мероприятиях, посвященных столетию отечественной военной разведки, Владимир Путин предложил его вернуть. Так оно, пожалуй, будет правильно. Нам давно пора избавиться от вредоносных стереотипов и штампов, которые долгое время пытались навязать российскому обществу западные «партнеры» и отечественная «либеральная общественность». С какой же стати мы должны «стыдиться» известных всему миру аббревиатур как, к примеру, КГБ или ГРУ? В силу того, что их по сей день боятся и ненавидят за океаном?

История и современная деятельность отечественной военной разведки (как и всех прочих структур, стоящих на страже безопасности нашей Родины) ни в коем случае не должна восприниматься россиянам по вопиющие лживым побасенкам закордонных политиков и борзописцев, а, уж тем более – окопавшихся на Западе предателей. Судить о ней мы должны, исходя из реального вклада этих воинов в обеспечение нашей мирной жизни на протяжении многих и многих поколений. Противостояние тайным и явным врагам нашей страны – вот то, чему посвятили свою жизнь герои, истинные имена и истинные деяния которых в подавляющем своем большинстве навсегда остаются скрытыми покровом секретности.

Счет блестящим операциям, зачастую решавшим судьбы сражений и даже целых кампаний еще до их начала наша военная разведка ведет с Гражданской и Великой Отечественной войн. И даже последовавшие за Победой над нацизмом десятилетия были мирными для всех, кроме ее бойцов, но оставались таковыми как раз именно благодаря их подвигу. Боевой путь военных разведчиков пролег через Афганистан, множество других стран, обе Чеченские кампании – и везде они покрыли себя неувядаемой славой. В наши дни этот путь был продолжен на многострадальной земле Сирии, куда русские воины несли мир и избавление от террористов и которую продолжают защищать и сейчас. Где еще ведут свой незримый бой за нашу с вами безопасность эти бесстрашные асы разведки? Ну, кто ж нам скажет?! Военная тайна…

От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов военной разведки России, а также их боевых побратимов из вооруженных сил Белоруссии и Казахстана, также празднующих этот день. Всего вам наилучшего! Удачи всегда и во всем.

День народного единства 4 ноября

День народного единства 4 ноября

День народного единства, отмечаемый в нашей стране 4 ноября, и очередная годовщина Октябрьской революции, которую представители левых движений отмечают 7 ноября, в 2021 году пройдут в необычном формате. Всему виной — затянувшаяся и всем серьезно надоевшая пандемия COVID-19. Подробнее о том, как пройдут популярные российские осенние праздники, — в материале ФАН.

Выходные и нерабочие дни в ноябре 2021 года

Пандемия изменила привычный рабочий график ноября. С 30 октября по 7 ноября включительно в России объявлены нерабочие дни для снижения опасности распространения коронавирусной инфекции. При этом дни с 4 по 7 ноября в 2021 году официально считаются выходными (для тех, кто работает в режиме пятидневки). Таким образом, к четырем выходным добавляются три нерабочих дня — с 1 по 3 ноября. Зарплата за нерабочие дни для сотрудников госучреждений, а также крупных корпораций сохраняется. Как эти дни будут оплачиваться в частном секторе, пока неясно.

Если граждане уже взяли отпуск или отгулы на 1–3 ноября, дополнительная оплата или отдых в другие дни не предоставляются. Как будет регулироваться компенсация тем, кто работает в официально нерабочие дни (будут ли предоставляться отгулы и т. д.), станет известно позже.

Что касается периода с 4 по 7 ноября, то работа в это время считается работой в выходные и праздничные дни с соответствующим возмещением.

Будут ли продлены нерабочие дни на период после 7 ноября, пока неясно: по мнению экспертов, это зависит от темпов снижения количества заболевших COVID-19.

День народного единства в России отмечается ежегодно 4 ноября. Праздник посвящен окончанию периода Смутного времени, изгнанию с Руси иностранных захватчиков и возрождению страны. Смутным временем считается период после того, как в 1598 году в России прервалось правление династии Рюриковичей, по 1613 год — начало царствования представителей династии Романовых.

Начало Смутного времени связывают со считающимся неудачным правлением Бориса Годунова и последовавшей после его смерти междоусобицей. Смута была связана с легендой, что погибший во времена правления Годунова младший сын Ивана Грозного — царевич Дмитрий — на самом деле спасся и собирается вернуть себе трон. Следствием этой легенды стало появление после неожиданной смерти Годунова целой плеяды самозванцев-Лжедмитриев. Правители менялись быстро, русскую землю раздирали голод, братоубийственная война, иностранные захватчики. Москва была захвачена польскими интервентами. На Россию обрушились неисчислимые бедствия, само существование страны было под угрозой.

Тогда патриарх Гермоген призвал патриотов защитить Русь и православие. На его призыв откликнулись жители Нижнего Новгорода — земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, которые собрали народное ополчение, освободившее Москву от захватчиков.

Считается, что переломным моментом стало взятие ополченцами штурмом московского Китай-города. Это произошло 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года. Отсюда — отмечание праздника День народного единства, который был учрежден в 2005 году, именно 4 ноября.

После освобождения Москвы на российский трон взошел избранный Земским собором 16-летний Михаил Романов. Династия Романовых правила Россией более трехсот лет, под их скипетром Российская империя стала одной из сильнейших стран мира.

Сын Михаила Романова — царь Алексей Михайлович — установил 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, которая была символом ополчения, изгнавшего врагов с земли русской. Церковь отмечает это событие до сих пор.

День народного единства 4 ноября: выходные и нерабочие дни в 2021 году, история и традиции

Традиции Дня народного единства

День народного единства в России всегда праздновался широко, с официальными мероприятиями и народными шествиями. Центрами торжеств, по традиции, становились Москва и родина ополчения — Нижний Новгород. В этих городах всегда проходили главные мероприятия, в том числе с участием руководства страны.

Увы, в этом году публичные мероприятия в праздничные ноябрьские дни отменены из-за противоэпидемических требований. Празднование пройдет онлайн, 4 ноября телевидение покажет программы, посвященные Дню народного единства.

День Октябрьской революции 7 ноября

Во времена СССР начало ноября также было праздничным. 7 ноября (а затем даже два дня — 7 и 8 ноября) широко отмечался праздник создания советского государства — День Великой Октябрьской социалистической революции. В постсоветское время праздник перестал быть государственным, но его, по традиции, отмечают представители левых партий, в том числе КПРФ. В этот день коммунисты возлагают цветы к памятникам создателю советского государства Владимиру Ленину, а также к могиле у Кремлевской стены многолетнего руководителя СССР Иосифа Сталина. Предполагается, что из-за коронавирусных ограничений эти церемонии в 2021 году будут отменены.

7 ноября также является в России памятным днем в честь парада на Красной площади в 1941 году. Никаких публичных мероприятий, связанных с этой датой, в этом году не планируется