День спецназа внутренних войск МВД

29 августа – День спецназа внутренних войск МВД

Ежегодно 29 августа во всех подразделениях специального назначения внутренних войск МВД РФ, начиная с 1977 года, отмечают свой профессиональный праздник.

Ты помнишь, как все начиналось…

Накануне, исторически важного события для СССР — Олимпийских Игр 1980 года, подготовка к ним началась задолго до начала, нужно было предусмотреть различные ситуации и подойти, к столь масштабному событию с полной готовностью во всех сферах, но, конечно же, наиважнейшим аспектом была безопасность гостей Олимпиады-80 и советских граждан.

Памятуя о теракте с захватом заложников, совершенном во время Олимпийских игр 1972 в Мюнхене, жертвами, которой стали 11 членов израильской олимпийской сборной, когда полицейским не удалось предотвратить теракт, и операция по захвату террористов и освобождению заложников провалилась.

Советская сторона решила подойти к проведению московской Олимпиады -80 с максимальной ответственностью. Так в 1977 году приказом министра МВД СССР в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф. Дзержинского было сформировано экспериментальное подразделение – учебная рота специального назначения. Её численность составила – 113 человек. У столь специфического отряда должны были быть свои знаки отличия, им стал – «Краповый берет». На одной из фабрик были заказаны несколько беретов из ткани крапового цвета.

О, «Краповый берет» — это отдельная история. Дело в том, что не каждый боец спецназа ВВ МВД имел право его носить. Чтобы заслужить право на ношение данного берета, боец должен был сдать, так называемый экзамен. В течение шести часов необходимо было совершить 12-км марш-бросок с серьезными препятствиями, в виде завалов, болотистых участков, оврагов и других естественных препятствий. Следующим испытанием была огненно-штурмовая полоса. Нормативы по высотной подготовке и акробатике, и комплексы специальных упражнений. И в заключении, двенадцатиминутный без перерыва полно-контактный поединок по рукопашному бою.

Из 20-ти с лишним кандидатов отбор проходили всего 2-3 человека. После успешного прохождения испытаний боец имел полное право с достоинством носить «Краповый берет».

Каковы же были цели и задачи у вновь созданного спецподразделения ВВ МВД СССР?

Основными задачами были: освобождение заложников, освобождение воздушного судна, захваченного террористами, задержание или ликвидация особо опасных преступников.

Чуть позже в каждом полку оперативного назначения Дивизии им. Ф. Дзержинского появились свои учебные роты специального назначения, сформированные, как правило, на базе 9-х рот.

На счету спецподразделений ВВ МВД СССР, с момента их образования и до 1991 года, множество боевых спецопераций. Например, освобождение заложников в школе города Сарапул Удмуртской АССР в 1981 году, в том же году пресечение беспорядков на почве осетино-ингушского конфликта в Орджоникидзе или операция в Уфе 1986 года, по задержанию преступников, убивших милиционеров и захвативших самолет. В 1988 году пресечение погромов в г. Сумгаите, 1989 год – освобождение заложников захваченных преступниками в СИЗО г. Кизела пермской области. Конфликт в Ферганской долине между узбекскими экстремистами и турками-месхитинцами. В 1990 году освобождение заложников в СИЗО для заключенных, приговоренных к сметной казни г. Сухуми.

И таких примеров бесконечное множество, где бойцы элитного подразделения проявляли свой профессионализм, мужество и отвагу. подразделения специального назначения ВВ МВД России.

После распада Советского Союза Внутренние войска МВД СССР стали принадлежать независимым государствам. В России в структуре внутренних войск появились отряды специального назначения: «Витязь», «Русич», «Росич», «Скиф» и другие. Структурно внутренние войска входят в систему МВД России. В состав российской армии они не входят, но построены по её типу.

Отбираются в войска лучшие из лучших, для поддержания конституционного строя и общественного порядка внутри страны. Но в случае посягательств на её суверенитет внутренние войска привлекаются к отражению нападения вместе с Вооруженными Силами России под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

Отряды специального назначения ВВ МВД, находятся во многих крупных областных центрах России. Например: «Ермак» — отряд специального назначения города Новосибирска, «Булат» — города Уфы, «Урал» — г. Нижний-Тагил, «Росич» — г. Новочеркасска, но не все отряды имеют такие поэтические названия, чаще они идентифицируются, лишь по номеру войсковой части.

Как и другие войска, внутренние войска МВД России имеют, как общевойсковой флаг, так и индивидуальный флаг у каждого подразделения. Также каждое подразделение имеет свою уникальную эмблему.

Основное внимание в подготовке надежных бойцов спецназа уделяется физической и психологической устойчивости. Обычному, непосвященному человеку трудно представить, как тренируют бойцов спецподразделений ВВ. Помимо виртуозного владения всевозможными видами огнестрельного оружия, боец должен в совершенстве владеть рукопашным боем. Хорошо разбираться в психологии, чтобы знать, как себя вести в той или иной ситуации.

Террористы тоже люди и имеют свои слабости, которые однажды проявляются, благодаря чему, можно с ними либо договориться, либо перехитрить и выиграть время. Показательные выступления бойцов внутренних войск всегда вызывают неподдельный интерес у подрастающего поколения. Мальчишки, как завороженные готовы часами наблюдать за их поединками.

Без бойцов спецподразделений ВВ МВД России не обошлась ни одна чеченская кампания. Отряды участвовали в контртеррористических операциях по уничтожению незаконных бандформирований на территории Северного-Кавказа. Отряды принимали участия в освобождении заложников в Буденновске и Кизляре, Первомайском и Грозном. Освобождали дагестанские села, захваченные чеченскими боевиками.

В 2002 году отряд спецназначения «Витязь» участвовал в освобождении заложников, захваченных чеченскими террористами в театральном центре на Дубровке и многих других операциях.

На Зимних Олимпийских играх в Сочи спецподразделения МВД России обеспечивали общественную безопасность и следили за правопорядком.

В День спецназа Внутренних войск РФ проходят показательные выступления доблестных бойцов в соревнованиях по рукопашному бою и других силовых состязаниях. И обязательной частью мероприятия является возложение венков к мемориалам в честь погибших товарищей на Северном Кавказе и при исполнении служебного долга.

День разгрома фашистских войск в Курской битве

23 августа - День разгрома фашистских войск в Курской битве

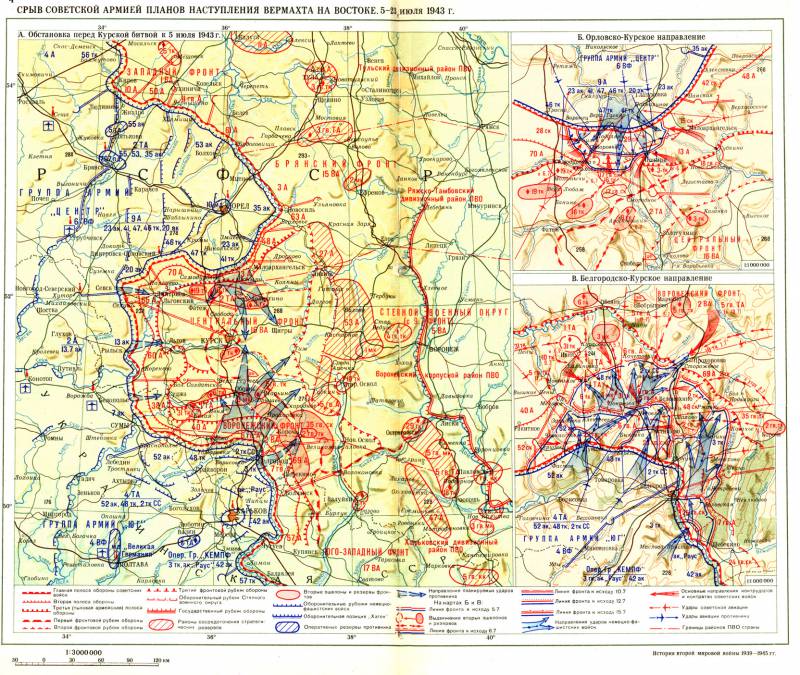

23 августа является Днём воинской славы России — Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года. Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Сначала Красная Армия на Курском выступе отразила мощный вражеский удар отборных гитлеровских дивизий. Затем советские силы перешли в контрнаступление, и к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140—150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, и она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки. Вермахт понес тяжелейшие потери и перешёл к стратегической обороне, пытаясь сохранить ранее захваченные территории.

Ситуация на фронте

В 1943 г. война развивалась под знаком коренного перелома на советско-германском стратегическом фронте. Поражения в битвах за Москву и Сталинград значительно подорвали мощь вермахта и её политический престиж в глазах союзников и противников. На совещании в ставке вермахта 1 февраля 1943 года, находясь под впечатлением исхода Сталинградской битвы, Гитлер пессимистично сказал: «Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует. Это мы должны ясно представлять себе».

Однако получив жесткий урок на Восточном фронте, военно-политическое руководство Третьего рейха не искало другого выхода, кроме продолжения войны. В Берлине надеялись, что произойдёт некое изменение на мировой арене, что позволит сохранить свои позиции в Европе. Есть мнение, что Берлин имел тайную договорённость с Лондоном, поэтому англосаксы до последнего момента оттягивали открытие второго фронта в Европе. В результате Гитлер по-прежнему мог сосредоточить все силы на Русском фронте, надеясь на благополучный исход в борьбе с Советским Союзом. Надо сказать, что верхушка Рейха до самого последнего момента верила и надеялась, что СССР рассорится с Британией и США. И это позволит Германской империи сохранить хотя бы часть позиций.

Войну против СССР немцы не считали окончательно проигранной, и для её продолжения имелись ещё большие силы и средства. Германские вооруженные силы сохраняли огромный боевой потенциал и продолжали получать новейшие вооружения, под властью Германии находилась почти вся Европа, а оставшиеся в Европе нейтральные страны активно экономически поддерживали Третий рейх. В феврале — марте 1943 г. немецкие войска под командованием Манштейна совершили первую попытку взять реванш за поражение на Волге. Немецкое командование бросило в контрнаступление большие силы, включая крупные массы танков. В то же время советские войска на юго-западном направлении были сильно ослаблены в предыдущих боях, а их коммуникации сильно растянуты. В результате немцы снова смогли захватить Харьков, Белгород и только что освобождённые советскими войсками северо-восточные районы Донбасса. Движение Красной Армии к Днепру было остановлено.

Однако успехи вермахта были ограничены. Устроить русским «немецкий Сталинград» — прорваться к Курску и окружить значительные массы советских войск Центрального и Воронежского фронтов, Манштейну не удалось. Красная Армия хоть и утратила ряд только что освобождённых районов, но отразила удары противника. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте не изменилась. Красная Армия сохранила за собой инициативу и могла перейти в наступление на любом направлении. Было очевидно, что предстоит решающая битва и обе стороны активно к ней готовились.

В Берлине, наконец, поняли, что необходимо провести полную мобилизацию, чтобы продолжать войну. В стране проводилась тотальная мобилизация людских и материальных ресурсов. Делалось это за счёт изъятия из народного хозяйства квалифицированных рабочих и других специалистов, которых заменяли иностранными рабочими (к примеру, французами), угнанными с Востока рабами и военнопленными. В результате в 1943 году в вермахт призвали на 2 млн. человек больше, чем в 1942 году. Германская промышленность значительно нарастила выпуск военной продукции, экономику полностью переводили на «военные рельсы», раньше этого старались избежать, надеясь на «быструю войну». Особенно форсировалась работа танковой промышленности, которая обеспечивала войска новыми тяжелыми и средними танками типа «тигр» и «пантера», новыми штурмовыми орудиями типа «фердинанд». Налажено было производство самолётов с более высокими боевыми качествами — истребителей «Фокке-Вульф 190А» и штурмовиков «Хеншель-129». В 1943 г. по сравнению с 1942 г. производство танков увеличилось почти в 2 раза, штурмовых орудий — почти в 2,9, самолётов — более чем в 1,7, орудий — более чем в 2,2, минометов — в 2,3 раза. На советском фронте Германия сосредоточила 232 дивизии (5,2 млн. человек), в том числе 36 союзных дивизий.

Операция «Цитадель»

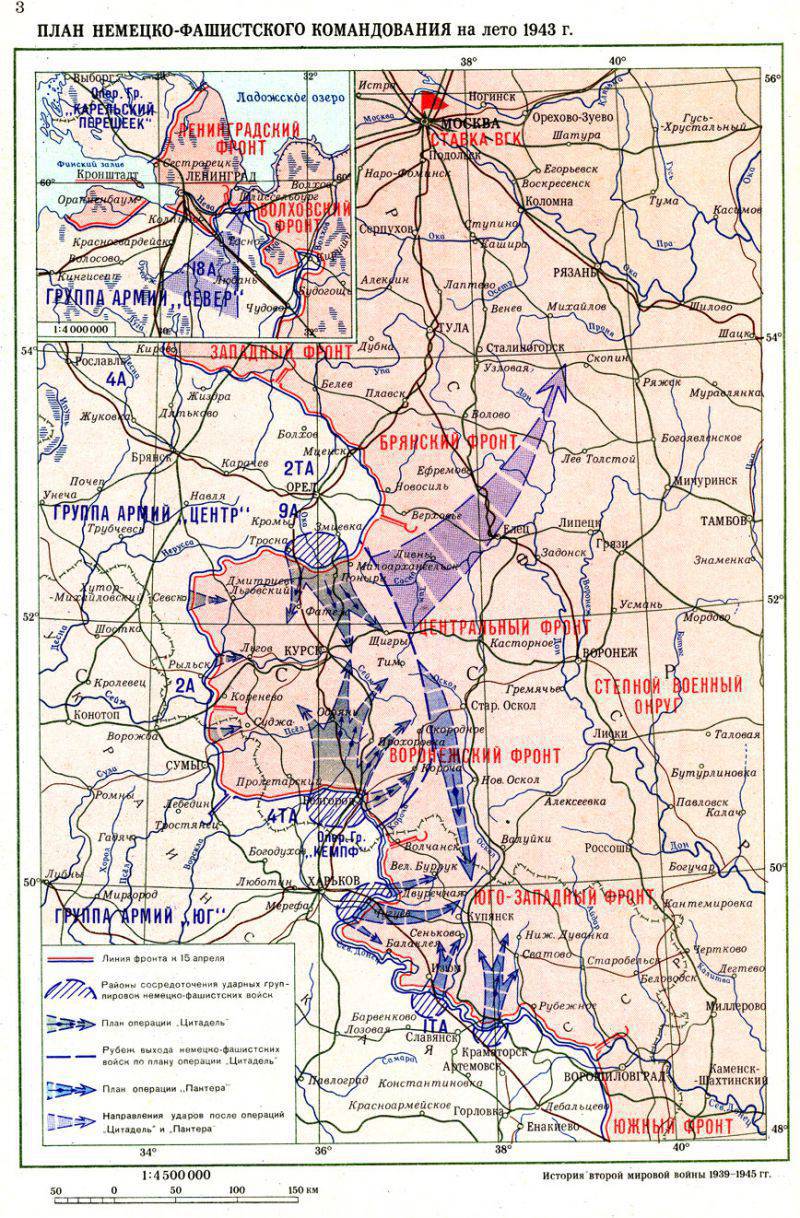

Германское военно-политическое руководство определило стратегию на кампанию 1943 года. Немецкий штаб верховного главнокомандования предложил главные военные усилия перенести с Восточного фронта на Средиземноморский театр, чтобы исключить угрозу потери Италии и высадки союзников в Южной Европе. Генеральный штаб сухопутных войск придерживался другого мнения. Здесь считали, что необходимо прежде всего подорвать наступательные возможности Красной Армии, после чего можно сосредоточить усилия на борьбе с вооруженными силами Великобритании и США. Эту же точку зрения разделяли командующие группами армия на Восточном фронте и сам Адольф Гитлер. Она и была принята за основу при окончательной выработке стратегического замысла и планирования боевых действий на весну — лето 1943 года.

Германское военно-политическое руководство решило провести одну крупную наступательную операцию на одном стратегическом направлении. Выбор пал на т. н. Курский выступ, где немцы надеялись разгромить советские армии Центрального и Воронежского фронтов, создав огромную брешь в советском фронте и развить наступление. Это должно было, по расчётам германских стратегов, привести к общему изменению ситуации на Восточном фронте и переходу стратегической инициативы в их руки.

Германское командование считало, что после окончания зимы и весенней распутицы Красная Армия снова перейдёт в наступление. Поэтому Гитлер 13 марта 1943 г. дал приказ № 5 об упреждении наступления противника на отдельных участках фронта, с целью перехвата инициативы. В остальных местах немецкие войска должны были «обескровить наступающего противника». Командование группы армий «Юг» должно было сформировать к середине апреля севернее Харькова сильную танковую группировку, а командованию группы армий «Центр» — ударную группировку в районе Орла. Кроме того, в июле намечалось наступление на Ленинград силами группы армий «Север».

Вермахт приступил к подготовке наступления, сосредоточив сильные ударные группировки в районах Орла и Белгорода. Немцы планировали нанести мощные фланговые удары на Курском выступе, который глубоко вклинился в расположение немецких войск. С севера над ним нависали войска группы армий «Центр» (орловский плацдарм), с юга — силы группы армий «Юг». Немцы планировали концентрическими ударами срезать Курский выступ под основание, окружить и уничтожить оборонявшиеся там советские войска.

Замаскированный расчет пулемета MG-34, танковой дивизии СС «Мертвая голова», в районе Курска

15 апреля 1943 г. ставка вермахта отдала оперативный приказ № 6, в котором конкретизировались задачи войск в наступательной операции, которая была названа «Цитадель». Германская ставка планировала, как только наступит хорошая погода, перейти в наступление. Этому наступлению придавали решающее значение. Оно должно было привести к быстрому и решающему успеху, переломив ситуацию на Восточном фронте в пользу Третьего рейха. Поэтому к операции готовились с большой тщательностью и очень основательно. На направлении главных ударов планировали использовать отборные соединения, вооруженные самым современным оружием, привлекли лучших командиров и сосредоточили большое количество боеприпасов. Проводилась активная пропаганда, каждый командир и солдат должен был проникнуться сознанием решающего значения этой операции.

В район намеченного наступления немцы стянули дополнительные крупные силы путём перегруппировки войск с других участков фронта и переброски частей из Германии, Франции и других регионов. Всего для наступления на Курской дуге, протяженность которой составляла около 600 км, немцы сосредоточили 50 дивизий, включая 16 танковых и моторизованных. В составе этих войск было около 900 тыс. солдат и офицеров, до 10 тыс. орудий и минометов, около 2700 танков и САУ, свыше 2 тыс. самолётов. Особенно большое значение придавалось бронетанковому ударному кулаку, который должен был сокрушить советскую оборону. Немецкое командование надеялось на успех массированного применения новой техники — тяжелых танков «тигр», средних танков «пантера» и тяжелых САУ типа «фердинанд». По отношению к общему количеству войск на советско-германском фронте немцы сосредоточили в районе Курского выступа 70% танковых и 30% моторизованных дивизий. Большую роль в сражении должна была сыграть авиация: немцы сконцентрировали 60% всех боевых самолётов, которые действовали против Красной Армии.

Таким образом, вермахт, понеся серьёзные потери в зимней кампании 1942-1943 гг. и имея меньшие силы и ресурсы, чем Красная Армия, решил нанести мощный упреждающий удар на одном стратегическом направлении, сконцентрировав на нём отборные части, большую часть бронетанковых войск и авиации.

Немецкие экранированные танки Pz.Kpfw. III в советском селе перед началом операции «Цитадель»

Передвижение танков 3-й панцергренадерской дивизии СС «Тотенкопф» на Курской дуге

Подразделение немецких штурмовых орудий StuG III на марше по дороге в Белгородской области.

Немецкий средний танк Pz.Kpfw.IV Ausf. G 6-й танковой дивизии 3-го танкового корпуса армейской группы «Кемпф» с танкистами на броне в Белгородской области.

Немецкие танкисты на привале и танк «Тигр» 503-го тяжелого танкового батальона на Курской дуге. Источник фото: http://waralbum.ru/

Планы советского командования

Советская сторона также тщательно готовилась к решающему сражению. Верховное Главнокомандование имело политическую волю, крупные силы и средства, чтобы завершить коренной перелом в войне, закрепив успех битвы на Волге. Сразу же после окончания зимней кампании, в конце марта 1943 г., советская Ставка приступила к продумыванию весенне-летней кампании. Прежде всего необходимо было определить стратегический замысел противника. Фронты получили указание усилить оборону и одновременно готовиться к наступлению. Принимались меры для создания сильных резервов. Директивой Верховного Главнокомандующего от 5 апреля было дано указание о создании к 30 апреля мощного Резервного фронта, который позже переименовали в Степной округ, а затем — в Степной фронт.

Своевременно сформированные крупные резервы сыграли большую роль сначала в оборонительной, а затем в наступательной операции. Накануне Курской битвы советское верховное командование имело на фронте огромные резервы: 9 общевойсковых армий, 3 танковых армии, 1 воздушная армия, 9 танковых и механизированных корпусов, 63 стрелковые дивизии. К примеру, немецкое командование имело на Восточном фронте всего 3 резервных пехотных дивизии. В результате войска Степного фронта можно было использовать не только для контрнаступления, но и для обороны. Немецкому же командованию в ходе Курской битвы приходилось снимать войска с других участков фронта, что ослабляло общую оборону фронта.

Огромную роль сыграла советская разведка, которая в начале апреля 1943 г. стала сообщать о готовящейся крупной операции противника на Курской дуге. Установлено было и время перехода противника в наступление. Схожие данные получали и командующие Центральным и Воронежским фронтами. Это позволило советской Ставке и фронтовому командованию принять наиболее целесообразные решения. Кроме того, данные советской разведки подтвердили британцы, которые смогли осуществить перехват планов наступления немцев в районе Курска летом 1943 г.

Советские войска имели превосходство в силах и средствах: 1,3 млн. человек к началу операции, около 4,9 тыс. танков (с резервом), 26,5 тыс. орудий и минометов (с резервом), свыше 2,5 тыс. самолетов. В результате можно было упредить противника и организовать превентивное наступление советских войск на Курской дуге. Неоднократный обмен мнения по этому вопросу происходил в Ставке и Генеральном штабе. Однако в итоге приняли идею преднамеренной обороны с последующим переходом в контрнаступление. 12 апреля прошло совещание в Ставке, где было принято предварительное решение о преднамеренной обороне, сосредоточив главные усилия в районе Курска, с последующим переходом в контрнаступление и общее наступление. Главный удар в ходе наступления планировали нанести в направлении Харькова, Полтавы и Киева. При этом предусматривался вариант перехода в наступления без этапа предварительной обороны, если противник не предпримет активных действий в течение длительного времени.

Советский танк КВ-1, с личным именем «Багратион», подбитый в населенном пункте в ходе операции «Цитадель»

Советское командование через Разведывательное управление, разведку фронтов и Центральный штаб партизанского движения продолжало тщательно следить за противником, передвижением его войск и резервов. В конце мая — начале июня 1943 г. когда замысел противника окончательно подтвердился, Ставка приняла окончательное решение о преднамеренной обороне. Центральный фронт под командованием К. К. Рокоссовского должен был отразить удар противника из района южнее Орла, Воронежский фронт Н. Ф. Ватутина — из района Белгорода. Их подпирал Степной фронт И. С. Конева. Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Наступательные действия предусматривалось осуществить: на орловском направлении — силами левого крыла Западного фронта, Брянского и Центрального фронтов (операция «Кутузов»), на белгородско-харьковском направлении — силами Воронежского, Степного фронтов и правого крыла Юго-Западного фронта (операция «Румянцев»).

Таким образом, верховное советское командование вскрыло замыслы врага и решило обескровить противника мощной преднамеренной обороной, а затем перейти в контрнаступление и нанести решительное поражение немецким войскам. Дальнейшее развитие событий показало правильность советской стратегии. Хотя ряд просчётов привёл к большим потерям советских войск.

Строительство оборонительных сооружений на Курской дуге

Большую роль в Курской битве сыграли партизанские формирования. Партизаны не только собирали разведданные, но и нарушали коммуникации противника и проводили массовые диверсии. В результате к лету 1943 г. в тылу группы армий «Центр» партизаны Белоруссии сковали более 80 тыс. солдат противника, смоленские — около 60 тыс., брянские — свыше 50 тыс. человек. Таким образом, гитлеровскому командованию пришлось отвлечь большие силы для борьбы с партизанами и охраны коммуникаций.

Огромная работа была проведена в деле организации оборонительных порядков. Только войска Рокоссовского в течение апреля — июня отрыли более 5 тыс. км траншей и ходов сообщения, установили до 400 тыс. мин и фугасов. Наши войска подготовили противотанковые районы с сильными опорными пунктами глубиной до 30-35 км. На Воронежском фронте Ватутина также была создана глубоко эшелонированная оборона.

Мемориал «Начало Курской битвы на южном выступе». Белгородская область

Наступление вермахта

Гитлер, стремясь дать войскам как можно больше танков и другого вооружения, несколько раз переносил сроки наступления. Советская разведка несколько раз сообщала о сроке начала немецкой операции. 2 июля 1943 г. Ставка направила третье предупреждение войскам, что противник атакует в период 3-6 июля. Захваченные «языки» подтвердили, что немецкие войска начнут наступление ранним утром 5 июля. Перед рассветом, в 2 часа 20 мин., советская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения противника. Грандиозная битва началась не так, как замышляли немцы, но остановить её уже было нельзя.

5 июля в 5 час. 30 мин. и в 6 час. утра войска групп «Центр» и «Юг» фон Клюге и Манштейна перешли в наступление. Прорыв обороны советских войск был первым этапом на пути осуществления замысла немецкого верховного командования. Поддерживаемые сильным артиллерийско-минометным огнем и атаками авиации, немецкие танковые клинья обрушились на советские оборонительные порядки. Ценой больших потерь немецким войскам удалось за два дня вклиниться до 10 км в боевые порядки Центрального фронта. Однако прорвать вторую полосу обороны 13-й армии немцы так и не смогли, что в итоге привело к срыву наступления всей орловской группировки. 7-8 июля немцы продолжали ожесточённые атаки, но не добились серьёзного успеха. Последующие дни также не принесли успеха вермахту. 12 июля оборонительное сражение в полосе Центрального фронта было завершено. За шесть дней яростного сражения немцы смогли вклиниться в обороны Центрального фронта в полосе до 10 км и в глубину — до 12 км. Истощив все силы и ресурсы, немцы прекратили наступление и перешли к обороне.

Схожая ситуация были и на юге, хотя здесь немцы достигли больших успехов. Немецкие войска вклинились в расположение Воронежского фронта на глубину до 35 км. Добиться большего они не смогли. Здесь произошли столкновения крупных масс танков (сражение под Прохоровкой). Вражеский удар был отражен вводом дополнительных сил из состава Степного и Юго-Западного фронтов. 16 июля немцы прекратили атаки и стали отводить войска в район Белгорода. 17 июля стали отходить основные силы немецкой группировки. 18 июля войска Воронежского и Степного фронтов начали преследование и 23 июля восстановили положение, которое было до перехода противника в наступление.

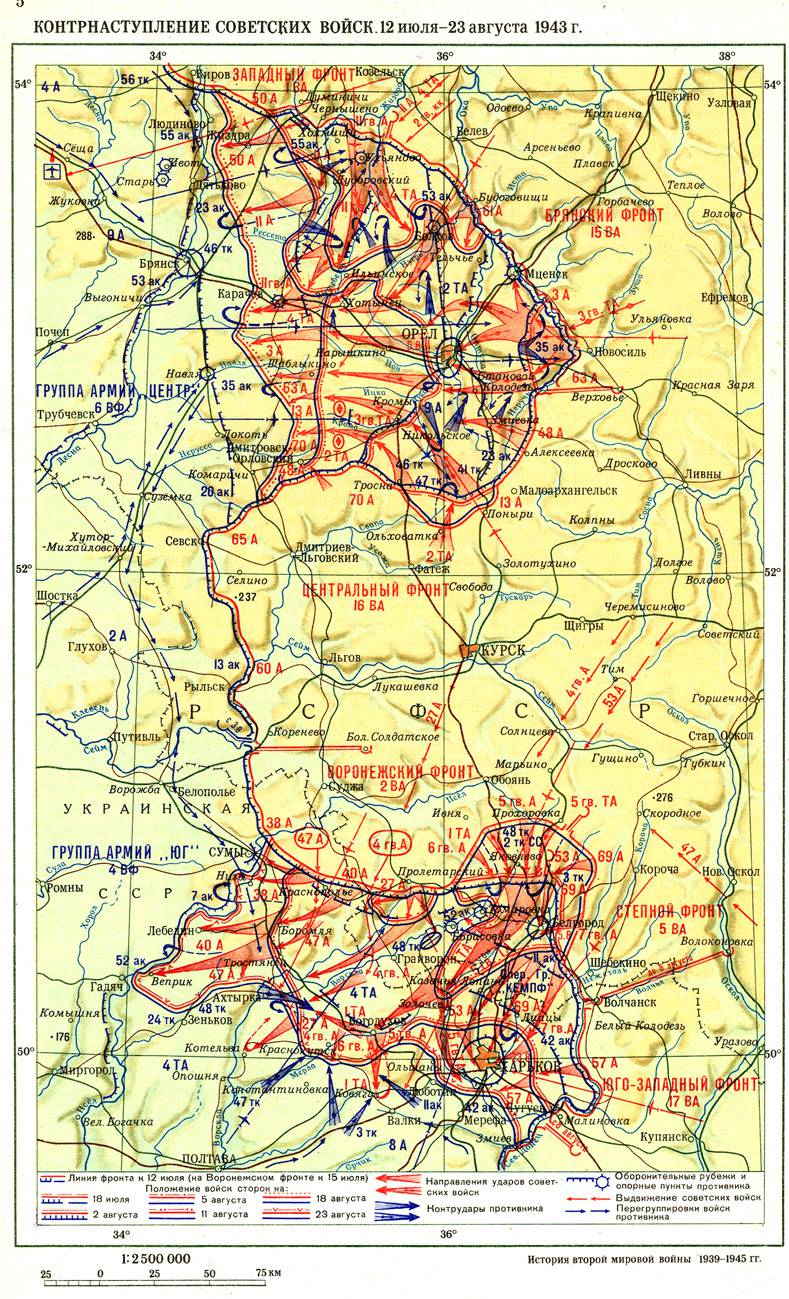

Наступление советских войск

Обескровив основные ударные силы противника и истощив его резервы наши войска перешли в контрнаступление. В соответствии с планом операции «Кутузов», предусматривавшим наступательные действия на орловском направлении, удар по группировке группы армий «Центр» наносился силами Центрального, Брянского и левого крыла Западного фронтом. Брянским фронтом командовал генерал-полковник М. М. Попов, Западным — генерал-полковник В. Д. Соколовский. 12 июля первыми пошли в наступление войска Брянского фронта — 3-я, 61-я и 63-я армии под началом генералов А. В. Горбатова, П. А Белова, В. Я. Колпакчи и 11-я гвардейская армия Западного фронта, которой командовал И. Х. Баграмян.

В первые же дни наступательной операции глубоко эшелонированная и хорошо оборудованная в инженерном отношении оборона противника была прорвана. Особенно успешно наступала 11-я гвардейская армия, действовавшая из района Козельска в общем направлении на Хотынец. На первом этапе операции гвардейцы Баграмяна, взаимодействуя с 61-й армией, встречными ударами должны были разбить болховскую группировку вермахта, прикрывавшую Орловский выступ с севера. На второй день наступления армия Баграмяна прорвала оборону противника на глубину 25 км, а войска 61-й армии вклинились в оборону врага на 3-7 км. Наступавшие в направлении Орла 3-я и 63-я армии к исходу 13 июля продвинулись на 14-15 км.

Оборона противника на Орловском выступе сразу же оказалась в кризисном положении. В оперативных донесениях немецких 2-й танковой и 9-й армий отмечалось, что центр боевых операций переместился в полосу 2-й танковой армии и кризис развивается с неимоверной быстротой. Командование группы армий «Центр» вынуждено было срочно снять 7 дивизий с южного участка Орловского выступа и перебросить их на участки, где советские войска угрожали прорывом. Однако ликвидировать прорыв противник не смог.

14 июля 11-я гвардейская и 61-я армии приблизились к Болхову с запада и востока, а 3-я и 63-я армии продолжали рваться к Орлу. Немецкое командование продолжило усиливать 2-ю танковую армию, спешно перебрасывая войска из соседней 9-й армии и других участков фронта. Советская Ставка обнаружила перегруппировку вражеских сил и Ставка предала Брянскому фронту из своего резерва 3-ю гвардейскую танковую армию под командованием генерала П. С. Рыбалко, которая 20 июля включилась в битву на орловском направлении. Также в полосу 11-й гвардейской армии на левое крыло Западного фронта прибыла 11-я армия генерала И. И. Федюнинского, 4-я танковая армия В. М. Баданова и 2-й гвардейский кавалерийский корпус В. В. Крюкова. Резервы с ходу включились в сражение.

Болховская группировка противника была разбита. 26 июля немецкие войска были вынуждены оставить Орловский плацдарм и начать отступление на позицию «Хаген» (восточнее Брянска). 29 июля наши войска освободили Болхов, 5 августа — Орёл, 11 августа — Хотынец, 15 августа — Карачев. К 18 августа советские войска подошли к оборонительному рубежу противника восточнее Брянска. С разгромом орловской группировки рухнули планы немецкого командования по использованию Орловского плацдарма для удара в восточном направлении. Контрнаступление начало перерастать в общее наступление советских войск.

Советский солдат со знаменем в освобожденном Орле

Центральный фронт под началом К. К. Рокоссовского войсками своего правого крыла — 48-й, 13-й и 70-й армиями — перешёл в наступление 15 июля, действуя в общем направлении на Кромы. Значительно обескровленные в предшествующих боях, эти войска продвигались медленно, преодолевая сильную оборону противника. Как вспоминал Рокоссовский: «Войскам приходилось прогрызать одну позицию за другой, выталкивая гитлеровцев, применявших подвижную оборону. Выражалось это в том, что, пока одна часть его сил оборонялась, другая в тылу оборонявшихся занимала новую позицию, удаленную от первой на 5-8 км. При этом противник широко применял контратаки танковыми войсками, а также маневр силами и средствами по внутренним линиям». Таким образом, сбивая врага с укрепленных рубежей и отбивая ожесточенные контратаки, развивая наступление на северо-запад в сторону Кром, войска Центрального фронта к 30 июля продвинулись на глубину до 40 км.

На белгородско-харьковском направлении наступали войска Воронежского и Степного фронтов под командованием Н. Ф. Ватутина и И. С. Конева взаимодействии с Юго-Западным фронтом Р. Я. Малиновского. Воронежский фронт в период оборонительной операции выдержал наиболее сильный натиск противника, понес большие потери, поэтому его усилил армии Степного фронта. 23 июля, отойдя на сильные оборонительные рубежи севернее Белгорода, вермахт занял оборону и приготовился отражать удары советских войск. Однако враг не смог удержать натиск Красной Армии. Войска Ватутина и Конева нанесли главный удар смежными флангами фронтов из района Белгорода в общем направлении на Богодухов, Валки, Новая Водолага, обходя с запада Харьков. 57-я армия Юго-Западного фронта наносила удар в обход Харькова с юго-запада. Все действия предусматривались планом «Румянцев».

3 августа Воронежский и Степной фронты после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Действовавшие в первом эшелоне Воронежского фронта войска 5-й и 6-й гвардейских армий прорвали оборону врага. Введенные в прорыв 1-я и 5-я гвардейские танковые армии при поддержке пехоты завершили прорыв тактической зоны обороны вермахта и продвинулись на 25-26 км. На второй день наступление продолжало успешно развиваться. В центре полосы фронта пошли в атаку 27-я и 40-я армии, которые обеспечили действия главной ударной группировки фронта. Войска Степного фронта — 53-я, 69-я и 7-я гвардейская армии и 1-й механизированный корпус — рвались к Белгороду.

5 августа наши войска освободили Белгород. Вечером 5 августа в Москве впервые был дан артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орёл и Белгород. Это был первый за время Великой Отечественной войны торжественный салют, отмечавший победу советских войск. 7 августа советские войска освободили Богодухов. К исходу 11 августа войска Воронежского фронта перерезали железную дорогу Харьков — Полтава. Войска Степного фронта вплотную подошли к внешнему оборонительному обводу Харькова. Немецкое командование, чтобы спасти харьковскую группировку от окружения, бросило в бой резервы, переброшенные из Донбасса. Немцы сосредоточили западнее Ахтырки и южнее Богодухова 4 пехотные и 7 танковых и моторизованных дивизий, имевших до 600 танков. Но предпринятые вермахтом в период 11—17 августа контрудары против войск Воронежского фронта в районе Богодухова, а затем в районе Ахтырки не привели к решительному успеху. Контрударами танковых дивизий по левому крылу и центру Воронежского фронта гитлеровцы смогли остановить уже обескровленных в боях соединения 6-й гвардейской и 1-й танковых армий. Однако Ватутин бросил в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию. Продолжили движение 40-я и 27-я армии, перешла в атаку 38-я армия. Командование Воронежского фронта на правом фланге бросило в бой свой резерв — 47-ю армию генерала П. П. Корзуна. В районе Ахтырки был сосредоточен резерв Ставки — 4-я гвардейская армия Г. И. Кулика. Яростные бои в этом районе завершились разгромом гитлеровцев. Немецкие войска были вынуждены прекратить атаки и перейти к обороне.

Войска Степного фронта развивали наступление на Харьков. Как вспоминал Конев: «На подступах к городу противник создал сильные рубежи обороны, а вокруг города — укрепленный обвод с развитой сетью опорных пунктов, в некоторых местах с железобетонными дотами, вкопанными танками и заграждениями. Сам город был приспособлен к круговой обороне. Для удержания Харькова гитлеровское командование перебросило сюда лучшие танковые дивизии. Гитлер требовал любой ценой удержать Харьков, указывая Манштейну, что взятие города советскими войсками создает угрозу потери Донбасса».

Немецкий танк Pz.Kpfw. V «Пантера», подбитый расчетом гвардии старшего сержанта Парфенова. Окраина Харькова, август 1943 года

23 августа после упорных боев советские войска полностью освободили Харьков от гитлеровцев. Значительная часть вражеской группировки была уничтожена. Остатки гитлеровских войск отступили. Взятием Харькова грандиозная битва на Курской дуге была завершена. Москва салютовала освободителям Харькова 20 залпами из 224 орудий.

Таким образом, в ходе наступления на белгородско-харьковском направлении наши войска продвинулись на 140 км и нависли над всем южным крылом германского фронта, заняв выгодное положение для перехода в общее наступление с целью освобождения Левобережной Украины и выхода на рубеж реки Днепр.

На белгородско-харьковском направлении. Разбитая вражеская техника после налета советской авиации

Население освобожденного Белгорода встречает бойцов и командиров Красной Армии

Итоги

Курская битва завершилась полной победой Красной Армии и привела к окончательному коренному перелому в Великой Отечественной войне и всей Второй мировой войне. Немецкое командование утратило стратегическую инициативу на Восточном фронте. Немецкие войска перешли к стратегической обороне. Провалилось не только немецкое наступление, была прорвана вражеская оборона, советские войска перешли в общее наступление. Советские ВВС в этом сражении окончательно завоевали господство в воздухе.

Фельдмаршал Манштейн так оценивал итог операции «Цитадель»: «Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке; с её неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-германском фронте создались более выгодные условия для развёртывания действий американо-английских войск в Италии, было положено начало распаду фашистского блока — потерпел крах режим Муссолини, и Италия вышла из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной Армии возросли масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции.

Курская битва была одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в неё было вовлечено более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. В Курской битве было разгромлено 30 дивизий вермахта, в том числе 7 танковых. Немецкая армия потеряла 500 тыс. человек, до 1500 танков и САУ, 3000 орудий и около 1700 самолетов. Потери Красной Армии также были очень большими: более 860 тыс. человек, более 6 тыс. танков и САУ, более 1600 самолетов.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских.

Крах надежд. Германский солдат на Прохоровском поле

Колонна немецких военнопленных, захваченных в боях на орловском направлении, 1943 г.

День государственного флага РФ

22 августа – День государственного флага РФ

Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами».

Вскоре после этого в нашей стране появился новый праздник — День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего российского лидера и с тех пор отмечается в конце каждого лета — 22 августа.

В 2024 году День флага России также запланирован на 22 августа.

История

Между тем история самого российского триколора насчитывает уже более 310 лет. Так, создателем трехцветного стяга считается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом (причем Петр I сам придумал, как он будет выглядеть). Государственным же это бело-сине-красное полотнище официально стало только в конце XIX века — в 1896 году.

Однако День флага был учрежден в честь совсем других событий, а именно в честь восстановления 22 августа 1991 года (во время августовского путча) исторического триколора. До этого, как известно, была Советская Россия со своим красным стягом, на котором красовались серп с молотом.

Так, 22 августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые официально водрузили над зданием, находящимся в центре столицы, а точнее на Краснопресненской набережной. Речь идет о московском Белом доме. Дело в том, что в тот день, как говорилось выше, по решению Верховного Совета триколор начал считаться национальным флагом.

Кстати, сначала цвета флага обозначались как «белый», «лазоревый» и «алый». Однако в 1993 году их изменили на более привычные нам — «белый», «синий» и «красный». Тогда президент подписал положение, в котором наш флаг был описан как прямоугольное полотнище с белой, синей и красной полосами. Изменить же названия цветов было решено, так как на историческом флаге России, который, по идее, должен был быть возрожден в 1991 году, никогда не было «лазоревой» и «алой» полос.

А вот в 2000 году был подписан ФКЗ «О государственном флаге РФ». Спустя же восемь лет этот документ дополнили статьей 9.1, в которой говорится, что флаг РФ может быть использован физическими и юридическими лицами, если в их намерения не входит надругательство над символом страны.

В День флага РФ традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, различные флешмобы, конкурсы и концерты. Причем главные торжества обычно устраиваются в центре крупных городов. Стоит отметить, что у всех этих мероприятий одна цель — показать важность государственных символов России.

Кстати, праздник обычно начинается с поднятия российского флага под гимн РФ. Вообще, в этот день главного «виновника торжества» можно увидеть повсюду: в руках у празднующих, над зданиями всех госучреждений и т.д.

Кроме того, 22 августа президент и высокопоставленные чиновники, как правило, выступают перед народом и поздравляют всех граждан с праздником. Также в этот день принято вручать государственные награды.

В некоторых российских городах традицией стало запускать в небо воздушные шары трех цветов (естественно, речь идет о белом, синем и красном цветах). Причем обычно эти шарики людям раздают бесплатно.

Между тем в этот праздничный день не забывают и о трагических событиях августа 1991 года. Например, в Москве обычно проходит церемония возложения цветов к монументу погибшим во время августовского путча.

Кстати, День флага уже не раз отмечался рекордами. К примеру, в 2011 году Чечня похвасталась самым большим флагом России, закрепленным на флагштоке. Гигантский триколор тогда вывесили на 300-метровой сопке, находящейся между населенными пунктами Ойсхара и Центарой. При этом высота флагштока тогда составляла 70 метров, а площадь самого полотнище -150 м².

А вот Омск прославился самым большим автофлагом: 22 августа 2014 году там собрали триколор из 225 машин.

День ВВС

12 августа – День ВВС

12 августа в нашей стране будет отмечаться День Военно-воздушных сил (День ВВС). Это непереходящий праздник, дата фиксированная, она была утверждена Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». Однако обычно торжества сдвигают на несколько дней, ведь после военных свой праздник будет отмечать весь воздушный флот России — в третье воскресенье августа. Поэтому часто эти даты совмещают.

Почему Военно-воздушные силы отмечают праздник 12 августа

Рождение авиации в России пришлось на начало XX столетия. В 1909–1914 годах в стране появились первые самолёты Якова Гаккеля, Дмитрия Григоровича, Игоря Сикорского и других конструкторов. В 1910 году было создано первое русское общество авиационных любителей, которое занималось не только гражданской, но и военной авиацией. В это же время начали формироваться первые авиационные отряды для обеспечения военных операций.

Однако днём рождения российской военной авиации считается 12 августа 1912 года, когда по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Немногим позже самолёты и вовсе отделили от более громоздких и менее эффективных воздухоплавательных средств — аэростатов и дирижаблей.

Развитие военной авиации в России

Первая мировая война стала переломным моментом в развитии российской военной авиации. Во время войны Россия активно использовала самолёты для бомбардировок, разведки и поддержки наземных операций. В это время Игорь Иванович Сикорский сконструировал знаменитый биплан «Илья Муромец», выпускавшийся в Российской империи на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1914–1919 годов. Этот самолёт является первым в истории авиации серийным многомоторным бомбардировщиком.

После революции, в 1922 году, была создана советская военно-воздушная флотилия, которая стала основой для формирования советского военно-воздушного флота (СВВФ). В этот период произошёл значительный прогресс в развитии российской военной авиации.

В 1930-х годах Советский Союз стал одним из лидеров в области авиационной техники. Были разработаны новые типы самолётов, такие как истребители МиГ-3 и Як-1, бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, а также штурмовики Ил-2. Военные лётчики были настоящими кумирами того времени. Во время Второй мировой войны российская военная авиация сыграла одну из ключевых ролей в победе над нацистской Германией.

После войны развитие российской военной авиации продолжалось. В 1950-х годах появились первые реактивные истребители: МиГ-15 и Су-7. В 1960-х годах были разработаны стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также истребители МиГ-25 и Су-27.

После распада Советского Союза в 1991 году российская военная авиация столкнулась с серьёзными проблемами. Экономический кризис и сокращение финансирования привели к снижению производства новых самолётов и обновления авиационного парка.

Однако в последние годы Россия активно работает над модернизацией своей военной авиации. Были созданы новые самолёты, такие как истребитель Су-57, многоцелевой вертолёт Ми-28Н и беспилотные летательные аппараты. Также проводятся работы по модернизации и обновлению существующих типов самолётов.

В настоящее время российская военная авиация является одной из самых мощных и технологически развитых в мире. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны, успешно выполняет поставленные боевые задачи.

В 2015 году в соответствии с указом президента России Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и составили новый вид войск — Воздушно-космические силы (ВКС), — который с 1 августа приступил к выполнению поставленных задач.

Будущее ВВС России

Технологический прогресс играет важную роль в развитии военной авиации. Российская авиационная промышленность активно работает над созданием новых и совершенствованием существующих технологий. Одной из основных целей является разработка и производство новых боевых самолётов следующего поколения, способных эффективно выполнять широкий спектр задач.

В частности, Россия продолжает разрабатывать и модернизировать свои стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160М2 и ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Эти самолёты будут обладать большей дальностью полёта, улучшенными системами навигации и боевой электроникой.

Кроме того, Россия активно разрабатывает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для военных целей. БПЛА могут выполнять разведывательные задачи, атаковать наземные цели и обеспечивать поддержку воздушных операций. Это направление развития может значительно повлиять на будущее российской военной авиации.

Экономические факторы также играют важную роль в развитии российской военной авиации. Бюджетные ограничения и доступность финансирования могут оказывать влияние на возможности разработки и производства новых самолётов и технологий.

Однако, несмотря на экономические вызовы, Россия продолжает инвестировать в свою авиационную промышленность и модернизацию своих ВВС. Государственная программа вооружений до 2027 года предусматривает значительные расходы на развитие и модернизацию авиационных систем.

В целом будущее российской военной авиации зависит от успешного развития технологий, адаптации к геополитическим изменениям и эффективного использования ресурсов. Россия продолжает работать над созданием новых боевых самолётов, развитием беспилотных летательных аппаратов и укреплением своего военного присутствия в мире.

Традиции празднования дня ВВС России

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время воздушной части парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Свой профессиональный праздник российские лётчики и те, кто помогает им на земле, чаще всего отмечают на аэродромах: проводят торжественные построения, устраивают встречи с ветеранами.

В разных городах России проходят авиационные шоу и выставки техники. На этих мероприятиях можно увидеть различные типы самолётов и вертолётов, а также пообщаться с военными лётчиками и специалистами ВВС.

В рамках празднования Дня ВВС России также устраиваются концерты, спортивные соревнования и другие культурные мероприятия. На концертах выступают артисты различных жанров, включая военные оркестры и популярных исполнителей. Спортивные соревнования могут включать в себя авиационные гонки, парашютные прыжки и другие виды спорта, связанные с авиацией.

Традиционно в этот день также проходят церемонии награждения военных лётчиков и других сотрудников ВВС за особые достижения и подвиги. Награды включают присвоение званий, вручение медалей, орденов и других знаков отличия.

Празднование Дня ВВС России имеет глубокие исторические корни и символизирует важность авиации в обороне страны. Этот день служит возможностью для граждан России выразить поддержку и признание военным лётчикам и сотрудникам ВВС за их службу и преданность Родине.

День железнодорожных войск

6 августа – День железнодорожных войск

День железнодорожных войск Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, военнообязанных, рабочих и служащих (гражданский персонал) Железнодорожных войск РФ (ЖДВ ВС России). Данный профессиональный праздник отмечается в нашей стране ежегодно 6 августа. В 2017 году праздничная дата совпадает с Днем железнодорожника, который традиционно отмечается в России в первое воскресенье августа.

Впервые дата праздника была официально установлена указом президента России от 19 июля 1996 года «Об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации». В настоящее время праздник отмечается как памятный день в соответствии с указом от 18 июля 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Железнодорожные войска – это специальные войска, предназначением которых является строительство, восстановление, эксплуатация и техническое прикрытие железных дорог, которые используются для воинских перевозок. Свою историю эти формирования берут еще с 6 августа 1851 года, когда российский император Николай I на завершающем этапе постройки Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение о составе управления данной железной дороги. Отсюда и современная дата празднования – 6 августа. В соответствии с данным положением и были основаны первые специальные воинские формирования, предназначенные для эксплуатации и охраны железной дороги. Им было предписано охранять станции, мосты и транспортные узлы новой дороги. Вот уже на протяжении более 160 лет военные железнодорожники в нашей стране самоотверженно и беззаветно несут службу в интересах своего Отечества.

Уже в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов военные железнодорожники обеспечивали непрерывное снабжение соединений русской армии по специально построенному железнодорожному участку Бендеры-Галац. Очень важную роль сыграли железнодорожные войска и во время Первой мировой войны, за время которой ими было построено порядка 300 километров ширококолейных железных дорог и около четырех тысяч километров узкоколеек. Также железнодорожными войсками было восстановлено более 4,6 тысяч километров путей.

После Октябрьской революции 1917 года в жизни железнодорожных войск начался новый этап. Железнодорожные войска Красной Армии были созданы уже 5 октября 1918 года, после того как приказом главнокомандующего ВС республики было объявлено об их формировании. В мирные годы после завершения гражданской войны в России они занимались реконструкцией существующих и сооружением новых железнодорожных путей. Весомым был и их вклад в победоносное для Советского Союза завершение Великой Отечественной войны. Советские железнодорожные части и соединения сумели особым образом отличиться во время обороны Ленинграда, Москвы, а также в Сталинградской битве, битве на Курской дуге и других стратегических операциях на территории СССР и стран Восточной Европы. Выполняя свои задачи в крайне тяжелых, очень часто боевых условиях они сумели восстановить порядка 120 тысяч километров путей, а также более 15 тысяч мостов, построили более 10 тысяч километров новых железнодорожных путей, обезвредили и уничтожили более двух миллионов фугасов и мин, способствуя безопасности железнодорожных перевозок.

После завершения Великой Отечественной войны железнодорожные войска приняли активное участие в восстановлении и реконструкции разрушенных войной железных дорог и постройке новых магистралей. Наиболее существенными из них считаются железнодорожные линии Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Абакан – Тайшет, Тюмень – Сургут, Ивдель – Обь, Трансмонгольская магистраль, Байкало-Амурская магистраль (БАМ). При этом необходимо помнить о том, что каждый 9-й километр железных дорог в СССР был электрифицирован с помощью военных железнодорожников. Одновременно с этим подразделения железнодорожных войск на регулярной основе привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, в том числе техногенных. В частности военные железнодорожники работали над ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, наводнения в Крымском районе Краснодарского края.

В период с 1991 по 2005 год железнодорожные войска входили в силовую компоненту российского государства, но находились вне численности Вооруженных Сил страны. Так в сентябре 1995 года указом российского президента была образована Федеральная служба железнодорожных войск РФ. Данная управленческая структура просуществовала до интеграции железнодорожных войск обратно в состав Вооруженных Сил, интеграция произошла в 2005 году. 27 ноября 2010 года приказом министра обороны страны было утверждено Положение о Главном управлении начальника железнодорожных войск.

Современные железнодорожные войска согласно своей организационно-штатной структуре включают в себя Главное управление железнодорожных войск, а также управления железнодорожных войск военных округов. В составе российских железнодорожных войсках имеются отдельные железнодорожные бригады постоянной готовности, а также части центрального подчинения. На данном этапе развития российских ВС Главное управление начальника железнодорожных войск входит в структуру центрального аппарата Материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ (МТО ВС РФ).

В своей работе военные железнодорожники активно используют спецтехнику: мостовые краны, путеукладчики, буровзрывное оборудование. Только в 2013-2014 годах российские железнодорожные войска получили более 500 единиц автомобильной техники и 40 единиц различного инженерного вооружения. В результате этого доля современных (со сроком эксплуатации до 6 лет) образцов автомобильной техники общевойскового назначения была доведена до 35%. В целом же, как и все Вооруженные Силы РФ, железнодорожные войска активно перевооружаются. В соответствии с действующей программой Гособоронзаказа до 2020 года доля новой техники в войсках должна быть доведена до 75%. При этом численность железнодорожных войск в России составляет сегодня около 23 тысяч человек, из которых порядка 5 тысяч человек являются контрактниками.

В 2013-2014 годах российские железнодорожные войска каждый год осуществляли ремонт около 140 километров железнодорожных путей необщего пользования. Также можно отметить, что в 2015 году группировка железнодорожных войск начала процесс строительства участка железной дороги Журавка – Миллерово на территории Воронежской и Ростовской областей России. Они строят дорогу в обход Украины. Поезда, следовавшие из Москвы в сторону Ростова-на-Дону и Сочи, вынуждены были без остановок преодолевать участок Луганской области. Длина новой, строящейся дороги составит 122,5 километра, движение по новой ветке может быть запущено уже в середине августа 2017 года.

Стоит отметить, что основной целью совершенствования железнодорожных войск России до 2020 года является придание им инновационного облика, который будет удовлетворять потребностям обеспечения вооруженной защиты национальных интересов России, в соответствии с мобилизационными и экономическими возможностями нашей страны.

День ВДВ

2 августа – День ВДВ

2 августа в Российской Федерации отмечают День Воздушно-десантных войск, известный также в народе как День десантника. Среди всех праздников родов войск и видов Вооруженных сил, День Воздушно-десантных войск, пожалуй, самый известный. Самый, как сейчас модно говорить, медийный. И в этом нет ничего удивительного – за десятилетия своего существования Воздушно-десантные войска зарекомендовали себя как элиту российских вооруженных сил.

Официально День Воздушно-десантных войск России отмечается 2 августа согласно соответствующему Указу Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации». Но воины-десантники отмечали его и за десятилетия до принятия этого указа.

В качестве праздничной даты день 2 августа выбран не случайно. Именно 2 августа 1930 года, 92 года назад, на учениях войск Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось с помощью парашютов подразделение численностью 12 человек. Вскоре был создан авиамотодесантный отряд, который в декабре 1932 года развернули в 3-ю авиационную бригаду особого назначения. В 1938 году бригада была переименована в 201-ю воздушно-десантную бригаду.

29 августа 1941 года был опубликован приказ Народного комиссариата обороны СССР за номером 0329, в соответствии с которым в составе Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) создавалось специальное Управление Воздушно-десантных войск. Так появился отдельный род войск со своим командующим.

Воины-десантники участвовали во множестве операций Великой Отечественной войны, героически себя зарекомендовав. Но подлинное становление ВДВ в том виде, который мы наблюдаем сегодня, происходило уже в послевоенную эпоху. Во многом этот процесс был связан с личностью генерала армии Василия Филипповича Маргелова (1908-1990) – легендарного «дяди Васи», «десантного Бати», который командовал Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 гг. Именно он, понимая важность высокомобильных войсковых соединений в условиях современной войны, заложил основы для дальнейшего развития ВДВ как отдельного и уникального рода войск.

В годы холодной войны Воздушно-десантные войска выросли в численности и окрепли, приобрели собственные символы, а служба в них стала невероятно престижной, о которой мечтало множество российских, а затем и советских призывников. Так, единственное в России Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова является самым престижным военным учебным заведением, конкурс в которое превосходит конкурс во многие очень авторитетные гражданские вузы.

Воздушно-десантные войска выполняли множество боевых задач в самых разных регионах мира. Они взяли на себя одну из наиболее тяжелых нош в годы войны в Афганистане. Ни в коей мере не умаляя заслуги и достижения других родов войск, все же стоит отметить, что воины-десантники и в Афганистане, и в Чечне, и в других «горячих точках» конца ХХ – начала XXI вв. всегда были на переднем краю. В 2022 году десантникам было суждено сыграть важнейшую роль в проведении специальной военной операции России на Украине.

Сегодня подразделения Воздушно-десантных войск России принимают самое активное участие в спецоперации, участвуя в уничтожении сил противника. К сожалению, не обходится и без потерь: списки Героев афганской и двух чеченских кампаний, других «горячих точках» пополнились солдатами, сержантами и офицерами, воевавшими на Украине. Как всегда, в спецоперации десантники показывают невероятную стойкость и мужество, являя собой настоящий пример беззаветного служения Родине.

Для всех воинов-десантников день 2 августа — замечательный праздник, когда происходят торжественные мероприятия и неформальные встречи, общаются друг с другом сослуживцы и однополчане, в том числе и те, кому приходилось плечом к плечу сражаться в самых разных военных операциях СССР и России.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Долгое время Первая мировая война, в которой погибли миллионы подданных Российской империи, незаслуженно обходилась вниманием – в советский период нашей истории ее рассматривали как войну империалистическую, поэтому не спешили заниматься и увековечением памяти российских воинов, павших в сухопутных и морских сражениях или умерших от ран. Ситуация изменилась лишь недавно. 30 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В соответствии с этими изменениями, 1 августа Россия и вспоминает о погибших во время Первой мировой войны российских военнослужащих.

Дата 1 августа для памятного дня была выбрана не случайно. Как известно, Первая мировая война началась 28 июля 1914 г. с объявления Австро-Венгерской империей войны Сербии. Причиной для объявления войны стало убийство в Сараево сербским националистом Гаврилой Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, произошедшее 28 июня. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну Российской империи и вторглась на ее территорию. Одновременно с объявлением войны России германские войска вторглись на территорию соседнего Люксембурга, а затем и Бельгии. 3 августа Германия объявила войну Франции, а 6 августа войну России объявила Австро-Венгрия. Так война приобрела европейский, а затем и мировой характер. В ХХ веке это был первый столь масштабный вооруженный конфликт, участие в котором приняли 38 государств из 59 существовавших на тот период независимых стран мира. Но далеко не все из стран – участниц Первой мировой войны понесли столь серьезные потери как Россия.

Последствия Первой мировой войны для нашей страны были плачевными. Во-первых, погибло огромное количество и военнослужащих, и мирных жителей. Во-вторых, именно Первая мировая война стала отправной точкой для революции и последовавшей Гражданской войны и распада Российской империи. В 1918 году Россия как единое государство фактически перестала существовать, причем по итогам Гражданской войны с огромным трудом удалось восстановить ее единство, причем в меньших, чем прежде, границах. Так, Россия лишилась Польши и Финляндии, до 1940 года независимыми были государства Прибалтики.

Гибель миллионов россиян в годы Первой мировой войны стала серьезнейшим демографическим ударом для нашей страны, учитывая, что солдаты и офицеры действующей армии, гибнущие на фронте, всегда являются молодой, активной, здоровой частью населения. Любая война является серьезным демографическим ударом, а последствия гибели миллионов наших сограждан в Первой и Второй мировых войнах, в Гражданской войне очень сильно сказались на численности населения нашей страны, во многом став одной из ключевых причин нерадостной демографической ситуации.

За всю Первую мировую войну Российская империя мобилизовала в армию и на флот 12 млн человек. Потери действующей армии оцениваются, в зависимости от источников, в пределах 700 тыс. – 1,7 млн человек. Так, согласно данным Главного управления Генерального штаба 1917 года, российская армия потеряла 511 068 убитых и 264 301 пропавших без вести, всего — 775 369 человек. Генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин (1875-1944), русский военачальник и военный историк, оценивал потери императорской армии в 1,3 млн человек, а современные зарубежные историки поднимают эту планку до 1,7 млн человек. Современный историк Сергей Волков пишет, что в Российской империи были мобилизованы на военную службу 39% мужского населения в возрасте 15—49 лет, а на каждую 1000 мобилизованных, в свою очередь, пришлось 45 погибших. По абсолютному количеству погибших на фронте солдат Российская империя занимает второе место после Германии среди стран – участниц Первой мировой войны.

На долю русских воинов, участвовавших в Первой мировой войне, выпали тяжелые испытания. Те из них, кто не погиб на фронтах Первой мировой, в большинстве своем приняли участие в революциях и Гражданской войне, причем вчерашние боевые товарищи и сослуживцы оказались по разную сторону баррикад. Не повезло и погибшим героям. Еще в 1915 году для захоронения павших солдат на землях села Всехсвятского под Москвой было открыто Всероссийское Братское кладбище. Но, разумеется, хоронили там далеко не всех погибших. Десятки тысяч русских солдат пропали без вести, были захоронены неопознанными в местах сражений.

Очень высокими были и потери офицерского корпуса российской армии, особенно в пехоте и кавалерии. Так, непосредственные боевые потери в виде убитых, умерших от ран на поле боя, раненых, пропавших без вести и пленных, составили свыше 70 тыс. офицеров российской армии, в том числе 208 генералов, 3368 штаб-офицеров, 67772 обер-офицера. Больше всего потери были среди прапорщиков – самого младшего офицерского звания. Они насчитывали 37392 человека, то есть более половины от общего количества потерь офицерского корпуса.

Если говорить исключительно об убитых и умерших от ран офицерах, то их количество – примерно 24 тыс. человек. Пехотные полки действующей армии в течение войны переменили от 3 до 5 офицерских составов. При этом практически весь кадровый младший офицерский состав российской армии выбыл из строя уже в первый год войны, что привело к многочисленным трансформационным изменениям в вооруженных силах.

Колоссальная нехватка младшего офицерского состава не могла быть восполнена иными способами, кроме как значительным упрощением самой процедуры производства в офицерские чины. В результате офицерский корпус стал куда более разнородным по происхождению, чем прежде. Кардинальным образом изменился социальный состав офицеров российской армии, что впоследствии и привело к вовлечению огромного количества офицеров в самых разных званиях в революцию и Гражданскую войну.Если до начала войны подавляющее большинство офицеров российской армии получали образование в кадетских корпусах и военных училищах, то с началом боевых действий ситуация изменилась. Во-первых, военные училища перешли на максимально сокращенный полугодичный, а то и трехмесячный курс обучения, а их выпускникам присваивались звания прапорщиков, а не подпоручиков. Во-вторых, в России было открыто несколько десятков школ прапорщиков с тем же сроком обучения, но открытых для приема лиц с образованием не ниже 4-х классов гимназий, выпускников городских и уездных училищ. В-третьих, в армию стали активно принимать прапорщиков запаса – лиц, имевших опыт армейской службы и сдавших после демобилизации офицерский экзамен. В-четверых, широко практиковалось и производство в офицерские чины подпрапорщиков и унтер-офицеров действующей армии за особые заслуги. Но и эти мероприятия с трудом покрывали растущие потребности российской армии в офицерах, поскольку потери среди офицерского корпуса были очень внушительными.

Миллионы русских солдат и офицеров получили на войне ранения различной степени тяжести. Генеральный штаб в 1917 г. оценивал общее количество раненых в 3 223 508 человек. Николай Головин пишет о 3 850 000 раненых, а западные источники называют еще более внушительную цифру – 4,9 млн человек ранеными. Генерал Головин приводит в своей работе «Военные усилия России в Мировой войне» и очень интересный расклад по процентному соотношению раненых солдат к родам войск российской императорской армии. Первые попытки подсчета количества раненых были осуществлены доктором В.Г. Аврамовым и опубликованы в Советской России в 1920 г. в «Известиях Народного комиссариата здравоохранения». Понятно, что в процентном соотношении наибольшее количество раненых приходилось на пехоту. 94,1% всех российских раненых солдат и офицеров служили в пехоте, 2,6% — в пограничной страже, еще 1,7% раненых – в кавалерии, 1,1% — в артиллерии, 0,3% — в инженерных войсках.

Колоссальные потери в пехоте были обусловлены, во-первых, массовостью этого рода войск, являвшегося становым хребтом императорской армии, а во-вторых – недостаточной технической оснащенностью, что заставляло командование восполнять этот пробел за счет живой силы. Это обстоятельство, кстати, называет в числе главных причин столь масштабных потерь и сам генерал Головин. Сравнивая потери русской армии ранеными с аналогичными показателями французской армии – крупнейшей до начала войны армии Европы, Головин устанавливает, что русская пехота потеряла ранеными в 1,5 раза больше военнослужащих, чем французская пехота, а в кавалерии количество раненых в русской армии в 2,5 раза выше, чем во французской армии. Значительно меньшее количество раненых было в артиллерии и инженерных войсках, что объяснялось спецификой службы в данных родах войск.

Проблема раненых усугублялась низким уровнем развития медицинского обеспечения как в действующей армии, так и в тылу. Главной задачей медицинской службы в годы войны была, прежде всего, эвакуация всех раненых в тыл. Считалось, что самой важной задачей является удаление раненых как можно дальше с линии фронта, а вот вопросы их выздоровления, восстановления здоровья, интересовали командование гораздо меньше, да и инфраструктура для решения данных вопросов практически отсутствовала. Отсюда – огромное количество инвалидов, а также умерших от ран и болезней уже в тылу.

Во время войны в тыл было эвакуировано 2 474 935 раненых и отравившихся газом, 1 477 940 больных, однако большая часть раненых фактически не получала реальной медицинской помощи. Результат такой модели организации медицинского обеспечения был понятен – если в германской армии возвращались в строй 76% раненых, во французской армии – 75% раненых, то в русской армии – не более 50% раненых. При этом 11,5% раненых умирали уже в тылу, а более 20% становились инвалидами.

Издержки эвакуационной системы заключались и в том, что раненые и больные военнослужащие скапливались на распределительных пунктах, поскольку транспортная система была не в силах перевозить такое количество людей. Естественно, что в местах скопления большого количества раненых и больных вспыхивали эпидемии, что ухудшало и без того плохую санитарную обстановку в прифронтовой полосе. Учитывая отсутствие реальной системы социальной поддержки населения, инвалиды войны в случае отсутствия какой-либо помощи со стороны родственников быстро превращались в обыкновенных нищих, многие из них очень быстро умирали после демобилизации, будучи лишенными квалифицированной медицинской помощи и ухода.

В советский период события Первой мировой войны освещались преимущественно в исторической литературе, каких-либо серьезных шагов в направлении увековечения памяти павших русских солдат не делалось. Тем не менее, именно участие в Первой мировой войне стало первым боевым опытом для многих прославленных советских командиров. Унтер-офицером, а затем и фельдфебелем пехотных полков прошел Первую мировую войну Василий Иванович Чапаев. Унтер-офицером в драгунских полках служил Семен Михайлович Буденный. В драгунском полку унтер-офицером служил и Георгий Константинович Жуков. Младшим унтер-офицером драгунского полка был Константин Константинович Рокоссовский, младшим унтер-офицером артиллерии – Иван Степанович Конев. Практически все советские командиры Великой Отечественной войны в возрасте старше 40-45 лет были участниками и Первой мировой войны.

Задумываться о необходимости увековечения памяти русских солдат – героев Первой мировой войны власти начали только на рубеже 1980-х – 1990-х гг., когда начался пересмотр общего отношения к истории нашей страны. Так, в 1994 г. правительство Москвы объявило территорию бывшего Братского кладбища, еще в 1930-е годы преобразованного в парк, памятником истории и культуры. В центральной части парка был создан специальный Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. Постепенно открытие памятников павшим русским воинам началось и в других городах нашей страны. Вспомнили и о сестрах милосердия – русских женщинах и девушках, оказывавших колоссальную помощь армии в спасении раненых. Очень большим вкладом в увековечение памяти погибших стало открытие портала Памяти Героев Великой войны 1914-1918 гг., содержащего ссылки на более чем 2,5 млн персоналий.

День ВМФ РФ

28 июля – день ВМФ РФ

С днём рождения, ВМФ России: Честь, слава, мужество на морском просторе

День Военно-морского флота — это праздник, который объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о славных страницах истории России и о том, что нам действительно есть чем гордиться. Изначально он отмечался в день рождения адмирала Кузнецова, но всё изменилось.

День Военно-морского флота каждый год отмечается в последнее воскресенье июля. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

День Военно-морского флота — один из самых известных военных праздников, он проходит в нашей стране едва ли не с тем же размахом, что и День Победы. Дата отмечается ежегодно на официальном уровне в последнее воскресенье июля, в 2024 году торжество выпадает на 28 июля. Хотя День Военно-морского флота России — профессиональный праздник военнослужащих ВМФ и всех работников, чья деятельность связана с флотом, к празднующим присоединяются и члены семей военных моряков, представители учреждений и предприятий, обслуживающих флотилию, ветераны вооружённых сил и широкая общественность.

Традиции и история Дня Военно-морского флота России

Профессиональный праздник ВМФ появился более 80 лет назад благодаря инициативе советского адмирала Николая Кузнецова. В 1939 году он предложил Совнаркому учредить День Военно-морского флота, чтобы привлечь внимание к военным морякам и повысить престижность флотской службы.

В СССР возникла новая традиция: каждое 24 июля поздравлять и чтить всех, кто служит или когда-либо служил на флоте. Фото © Getty Images / Historical

Поначалу празднику назначили конкретную дату — 24 июля. По легенде, выбрал её сам Сталин: это был день рождения адмирала Кузнецова и руководитель государства таким образом решил отметить заслуги адмирала перед отечественным флотом.

В результате в СССР возникла новая традиция: каждое 24 июля поздравлять и чтить всех, кто служит или когда-либо служил на флоте. Эта традиция сохранялась более сорока лет, а в 1980 году дату решили перенести на последний выходной день июля. Соответствующие изменения в список праздничных дней Советской армии были внесены указом Президиума Верховного Совета Советского Союза. В 2006 году президент РФ подписал указ № 549 (1) «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». В нём закреплён официальный статус торжеств разных родов войск.

Про День ВМФ сказано: «День Военно-морского флота — последнее воскресенье июля».

История, задачи и перспективы ВМФ России

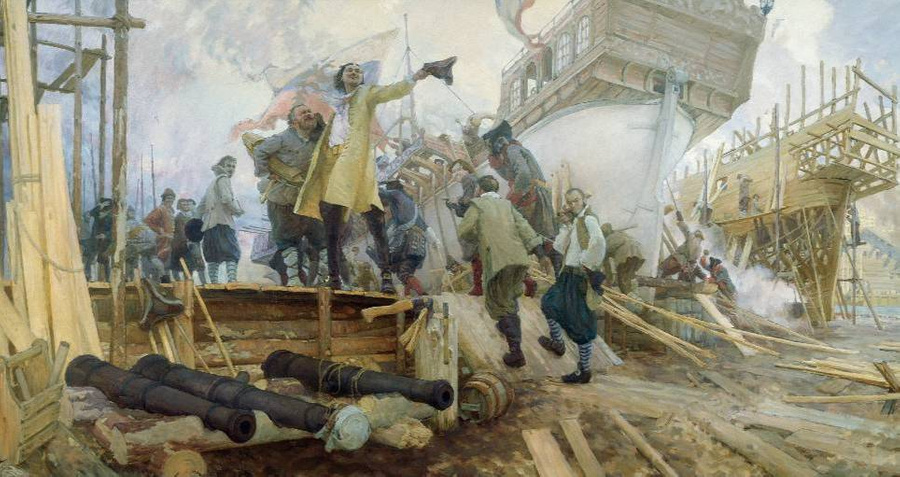

Начало созданию военного флота в России положил Пётр I. Первая флотилия была сформирована в Азовском море во время похода на турецкую крепость Азов в 1695–1696 годах. Во время Северной войны (1700–1721) появился Балтийский флот.

Начало созданию военного флота в России положил Пётр I. Первая флотилия была сформирована в Азовском море во время похода на турецкую крепость Азов в 1695–1696 годах. Фото © Wikipedia.org / Kushevsky

В XVIII веке российский флот активно участвовал в многочисленных войнах и конфликтах. Одним из самых значимых событий этого периода была битва при Гангуте в 1714 году, где русский флот одержал победу над шведским флотом. Эта победа принесла России статус морской державы и укрепила её позиции на Балтийском море.

В XIX веке российский флот продолжил развитие и участие в военных конфликтах. Во время Крымской войны (1853–1856) русский флот сражался против союзников — Великобритании, Франции и Османской империи. Однако, несмотря на отдельные победы, эта война была проиграна Россией.

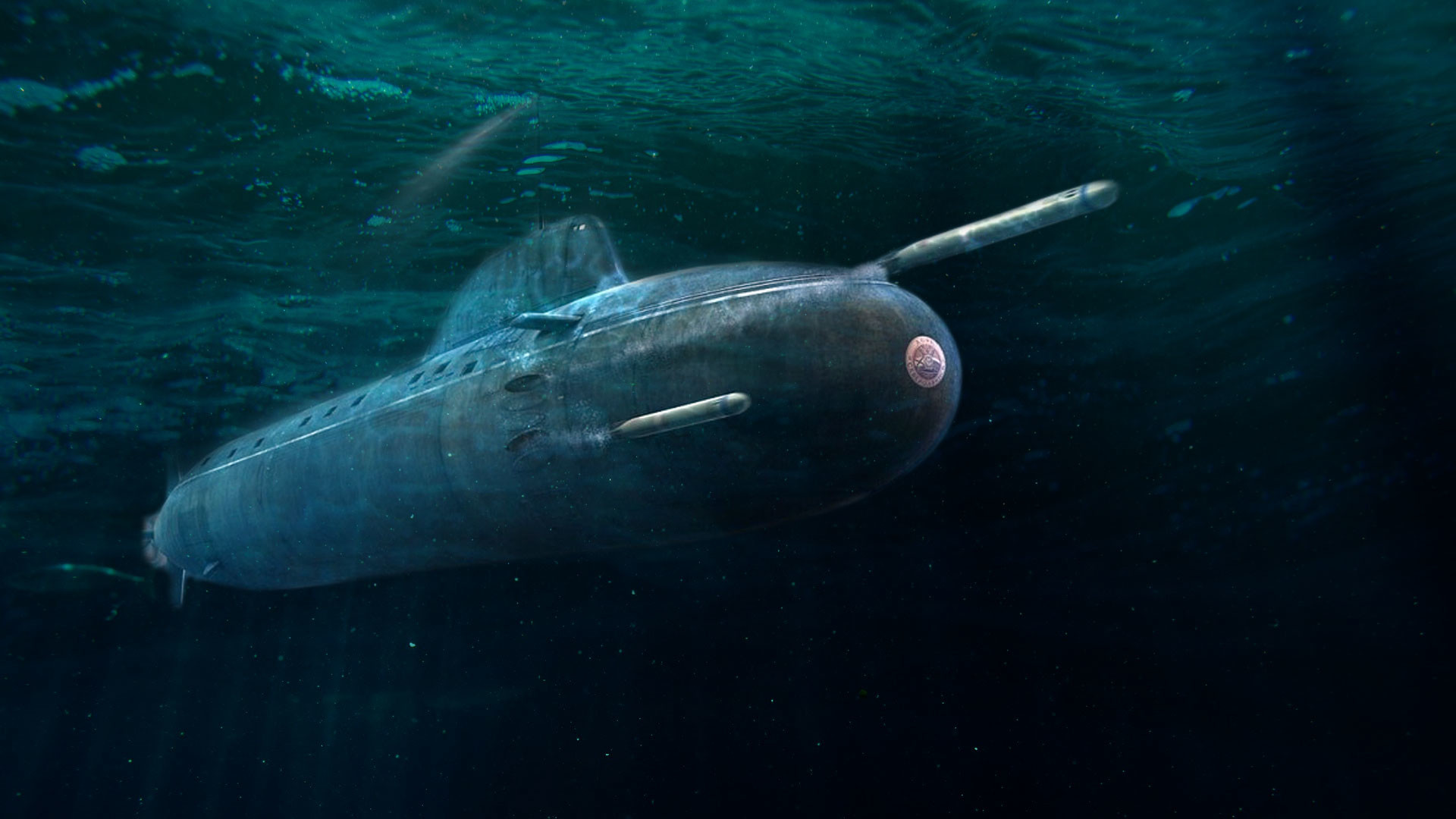

В начале XX века российский флот столкнулся с новыми вызовами. В 1905 году Россия проиграла в Русско-японской войне, что привело к серьёзным изменениям в стратегии и организации флота. В результате была проведена реформа российского флота, которая направляла его на развитие более сбалансированных сил и модернизацию. Тогда же в составе ВМФ страны появились новые подводные силы.

Период Советского Союза также оказал значительное влияние на развитие российского флота. Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) Военно-морской флот СССР играл важную роль в обороне и освобождении территории Советского Союза. Флот выполнял широкий спектр задач, включая охрану морских коммуникаций, бомбардировки береговых укреплений противника, поддержку сухопутных операций и эвакуацию населения.

Великая Отечественная война. Черноморский флот, 1942 год. Фото © ТАСС / Алексей Межуев

Одной из главных задач ВМФ СССР было обеспечение безопасности морских путей и поддержка сухопутных операций. Флот осуществлял эвакуацию населения и военных частей из окружённых городов, например Ленинграда. Он также обеспечивал поддержку сухопутных операций, осуществляя бомбардировки береговых укреплений противника и обстрел его позиций.

ВМФ СССР активно применял подводные лодки для атак на немецкие конвои и военные корабли. Советские подводники проводили дерзкие рейды в непосредственной близости от немецких баз и портов, нанося серьёзные удары по противнику. Они также выполняли задачи разведки и морской блокады.

Одним из самых известных сражений ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны было сражение за Севастополь. Несмотря на огромное превосходство противника, советский флот сумел долгое время удерживать город, нанося значительные потери немецким силам. Падение Севастополя произошло только после продолжительной и яростной обороны.

ВМФ СССР также активно сотрудничал с союзниками в борьбе против фашистской Германии. Советские корабли принимали участие в арктическом конвоировании судов, доставлявших военные грузы и снабжение из США и Великобритании в СССР.

После распада Советского Союза российский флот был подвергнут серьёзному сокращению и перестройке, но всё ещё оставался одним из крупнейших и наиболее технически развитых флотов в мире. Российский флот продолжает выполнять различные задачи, включая обеспечение безопасности на море, защиту интересов страны и участие в международных операциях.

Российский флот на протяжении всей своей истории выполнял важнейшие задачи по защите безопасности и обеспечению независимости страны и демонстрировал военно-морской флаг России на южных и северных морях. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая 1703 года, Каспийская флотилия — с 15 ноября 1722 года, а флот на Чёрном море — с 13 мая 1783 года. Тихоокеанский и Северный флоты в качестве постоянных группировок существуют с 21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года соответственно.

Основные задачи ВМФ

На сегодняшний день основные задачи ВМФ России можно сформулировать так:

Для Санкт-Петербурга и Кронштадта День ВМФ — особый праздник. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

- Защита национальных интересов: ВМФ России выполняет задачи по защите национальных интересов страны на море, включая обеспечение безопасности экономических зон, борьбу с незаконными действиями на море, контроль над рыболовством и охрану природных ресурсов.

- Поддержка операций по поддержанию мира: ВМФ России активно участвует в операциях по поддержанию мира и борьбе с пиратством в различных регионах мира. Он также предоставляет гуманитарную помощь и поддержку в случае чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение стратегической ядерной дозаправки: ВМФ России играет важную роль в обеспечении стратегической ядерной дозаправки, поддерживая готовность своих подводных лодок с баллистическими ракетами для нанесения ядерного удара в случае необходимости.

В перспективе ВМФ России ставит перед собой ряд не менее важных задач и целей. Одной из главных перспектив являются модернизация и развитие флота, включая строительство новых кораблей, подводных лодок и авиации. Также планируется укрепление присутствия ВМФ в различных регионах мира, включая Арктику и Тихий океан. Важным направлением развития является усиление кибербезопасности и защиты информационных систем флота.

Где погулять и что посмотреть на День ВМФ

Самые масштабные празднования Дня Военно-морского флота в России проходят в прибрежных городах: Владивостоке, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Калининграде, Астрахани, Североморске, Балтийске и других. Здесь проводятся парады военных кораблей, устраиваются представления на море для публики. Часто бывают показательные выступления спецназа, военно-спортивные соревнования морских пехотинцев, спасателей, бойцов-подводников и представителей других флотских профессий. Проводятся показательные артиллерийские и ракетные стрельбы. Кроме того, для горожан обычно устраивают демонстрацию современного вооружения, а многие суда проводят дни открытых дверей. Вечером, как правило, дают праздничный салют.

Самые масштабные празднования Дня Военно-морского флота в России проходят в прибрежных городах: Владивостоке, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Калининграде, Астрахани, Североморске, Балтийске и других. Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Главный момент всех парадов на День ВМФ — поднятие Андреевского флага. Ни один День ВМФ не обходится без торжественного подъёма этого символа Военно-морского флота РФ.