День подразделений лицензионно-разрешительной работы

День подразделений лицензионно-разрешительной работы

Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью в органах внутренних дел Российской Федерации считается 12 февраля 1969 года. Именно в этот день приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции был создан 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы. В апреле 2016 года в России создана Федеральная служба войск национальной гвардии, одной из задач которой стал федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Ранее эти полномочия возлагались на подразделения МВД.

12 февраля осталось общепризнанной датой создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня в Российской Федерации на учете состоит более 4,5 млн человек, у которых на руках порядка 7,3 млн единиц оружия, из них около 7 млн единиц – это гражданское, 150 тыс.– боевое стрелковое, 94 тыс. – служебное и около 3 тыс. единиц – холодное оружие.

Росгвардией осуществляется контроль за деятельность 20 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны, в которых охранные функции выполняют более 300 тыс. работников.

Сотрудниками Росгвардии осуществляется федеральный надзор за обеспечением безопасности почти 7,5 тыс. объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе более 800 объектов высокой и средней категории опасности. Ежегодно сотрудниками Росгвардии проверяется свыше 2,5 тыс. таких объектов.

По направлению лицензионно-разрешительной работы оказывается 25 видов госуслуг, из них 24 – в электронном виде.

Росгвардия является регулятором в сфере оказания частных охранных услуг, осуществляемых более чем 23 тыс. частными охранными предприятиями. Около 6 тыс. из них имеют в своем распоряжении порядка 80 тыс. единиц служебного оружия.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

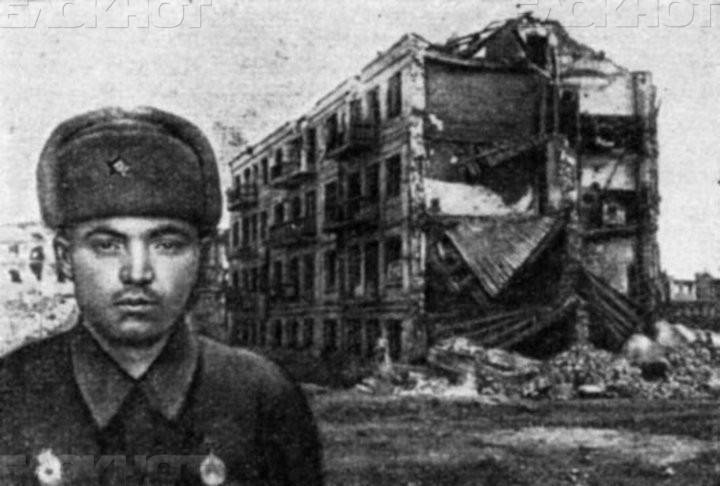

2 февраля в России отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как известно, Сталинградская битва сыграла важнейшую роль в истории Великой Отечественной войны. Именно с поражения гитлеровских войск под Сталинградом начался перелом в войне, завершившийся полным разгромом гитлеровской Германии.

Адольф Гитлер планировал получить контроль над Сталинградом и, тем самым, перерезать главные артерии, соединявшие центральную часть РСФСР с Кавказом. Фюрер рассчитывал, что захват Сталинграда позволит активизировать наступление на Кавказ и существенно ослабит обороняющие его части Красной Армии. Не следует забывать и о символической составляющей Сталинградской операции. Город на Волге носил имя Сталина и его захват с последующим переименованием, по мнению Гитлера, должен был стать и сильнейшим ударом по самолюбию советского вождя. Для наступления на Сталинград были сосредоточены колоссальные силы вермахта и войск СС, плюс армии союзных Гитлеру Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и Хорватии.

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года. На Сталинград были брошены более 430 тысяч гитлеровских военнослужащих и солдат союзных армий, причем численность группировки фюрер наращивал по мере того, как бои становились все более ожесточенными. К ноябрю 1942 года в районе Сталинграда было сосредоточено более 987 300 военнослужащих вермахта и союзных армий, в том числе свыше 400 тысяч солдат и офицеров гитлеровской Германии, 220 тысяч солдат и офицеров армии Италии, 200 тысяч военнослужащих Венгрии, 143 тысячи военнослужащих Румынии, 20 тысяч военнослужащих Финляндии (это к вопросу о личности маршала Маннергейма и участия Финляндии в войне на стороне Гитлера – не только блокадой Ленинграда отметилась в те страшные годы финская армия) и 4 тысячи военнослужащих армии Хорватии.

Численность сил РККА, участвовавших в Сталинградском сражении, была значительно меньше. Ко времени начала гитлеровского наступления командование РККА сосредоточило 386 000 человек, к ноябрю 1942 года численность советских войск в районе Сталинграда насчитывала 780 тысяч человек. 12 июля 1942 года на базе полевого управления войск Юго-Западного фронта был образован Сталинградский фронт, включивший в свой состав 21-ю, 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. Командующим фронтом был назначен Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, ранее командовавший Юго-Западным фронтом. Однако уже через 20 дней, 23 июля 1942 года Тимошенко на посту командующего фронтом сменил генерал-лейтенант Василий Гордов, командовавший до этого 21-й армией. Но и Гордов продержался на ответственной должности два месяца, допустив, по мнению вышестоящего командования, ряд ошибок.

13 августа 1942 года командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал-полковник Андрей Еременко – бывший унтер-офицер царской армии, участник Гражданской войны, прошедший в Красной армии путь от рядового красноармейца до генерала. Перед назначением на Сталинградский фронт Еременко командовал Юго-Восточным фронтом. Под командованием Еременко три с лишним месяца советские войска сдерживали гитлеровское наступление под Сталинградом.

13 августа 1942 года командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал-полковник Андрей Еременко – бывший унтер-офицер царской армии, участник Гражданской войны, прошедший в Красной армии путь от рядового красноармейца до генерала. Перед назначением на Сталинградский фронт Еременко командовал Юго-Восточным фронтом. Под командованием Еременко три с лишним месяца советские войска сдерживали гитлеровское наступление под Сталинградом.

Командование гитлеровской 6-й армией, игравшей ключевую роль в Сталинградской битве, осуществлял Фридрих Паулюс, считавшийся в Германии одним из наиболее талантливых военачальников. Именно 6-я армия Паулюса была окружена Красной армией в осажденном Сталинграде. Хотя Паулюс предупреждал фюрера о том, что Сталинград лучше оставить во избежание катастрофичного поражения немецких войск, Гитлер дал распоряжение держаться до последнего. Этим, фактически, был подписан приговор армии Паулюса. Хотя сам Фридрих Паулюс 30 января 1943 года был произведен в фельдмаршалы. Это решение Гитлера носило скорее психологический характер – фюрер подчеркивал, что ни один немецкий фельдмаршал никогда не попадал в плен.

Фактически в сложившейся на фронте ситуации это подразумевало требование к Паулюсу в случае окончательного поражения покончить жизнь самоубийством или пасть в бою. Однако Паулюс выбрал другой путь. На следующее утро после присвоения фельдмаршальского звания, 31 января 1943 года, Паулюс передал советскому командованию просьбу о сдаче в плен. Для переговоров прибыл начальник штаба 64-й армии РККА генерал-майор Иван Ласкин, который доставил фельдмаршала Паулюса в Бекетовку – к командующему 64-й армией генерал-лейтенанту Михаилу Шумилову. Сдавшегося в плен немецкого военачальника первый раз допросили. Затем Паулюс был доставлен к командующему фронтом генерал-полковнику Константину Рокоссовскому. Однако на предложение Рокоссовского приказать продолжающим сопротивление частям 6-й армии капитулировать фельдмаршал Паулюс отказался. Он ответил советскому командующему, что теперь он военнопленный и не может приказывать действующему командованию частей и соединений вермахта. Тем не менее, сопротивление гитлеровцев в Сталинграде было подавлено и без приказа Паулюса.

2 февраля 1943 года гитлеровские войска в Сталинграде были полностью разгромлены. Германия потеряла в полном составе 32 дивизии и 3 бригады, были уничтожены 6-я полевая и 4-я танковая немецкие армии, 8-я итальянская армия, 3-я и 4-я румынские армии. В плен попали около 91 тысячи солдат и офицеров. Тем не менее, немецкая пропаганда сообщала в Германии, что 6-я армия погибла на полях сражений в полном составе. Для гитлеровской Германии поражение под Сталинградом стало началом конца. Конечно, руководство Третьего рейха не могло предугадать, к каким последствиям приведет Сталинградская катастрофа вермахта, но именно поражение под Сталинградом в корне переменило ход не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны в целом.

Помимо вермахта, в Сталинградской битве участвовали итальянские, румынские, венгерские, хорватские войска. Все они также потерпели сокрушительное поражение, но если немцы были мотивированы идеей Великой Германии, то в странах-союзниках население все больше задумывалось о том, ради чего гибнут на фронте их соотечественники. В Сталинградской битве были разгромлены 22 румынские, 10 итальянских и 10 венгерских дивизий, хорватский полк. Два румынских корпуса, входившие в состав 4-й танковой армии вермахта, командование было вынуждено отправить в Румынию, поскольку личный состав был полностью деморализован и не способен к дальнейшему участию в боевых действиях. После Сталинграда Гитлеру пришлось отказаться от использования войск союзных государств на фронте – венгерские, румынские и словацкие части стали использовать только в тылу.

Более того, в странах Оси активизировались антивоенные и антигитлеровские настроения, причем не только среди рядовых граждан, солдат и офицеров, но и среди представителей военно-политической элиты. Сталинградская битва заставила Турцию, которую Германия считала своим потенциальным союзником, отказаться от планов начала войны с Советским Союзом и вторжения в Закавказье. В Румынии, которая поставляла Германии огромное количество нефти, серьезно ухудшилась экономическая ситуация, стало нарастать недовольство режимом Иона Антонеску, фактически управлявшего страной. Но наиболее сложная ситуация сложилась в Италии. Здесь недовольство политикой Бенито Муссолини стали проявлять многие представители высших военных кругов, в том числе маршал Италии Пьетро Бадольо. Вскоре к заговору против Муссолини присоединился даже сам король Италии Виктор Эммануил. Все эти события стали непосредственным внешнеполитическим результатом Сталинградской битвы.

Победа Красной армии невероятно повысила международный престиж Советского Союза. Во всем мире люди напряженно наблюдали за развернувшимся на Волге эпохальным сражением. Когда гитлеровская армия капитулировала, ликованию населения оккупированных гитлеровцами и их союзниками стран Европы не было предела. Советскую победу очень высоко оценили и руководители стран – участниц антигитлеровской коалиции. Поздравительное послание Иосифу Сталину направил Франклин Рузвельт, а английский король Георг VI подарил советскому лидеру меч с надписью: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Этот меч Сталину передал на Тегеранской конференции Уинстон Черчилль.

Именно после Сталинградской битвы США и Великобритания приняли окончательное решение о высадке войск в Европе. Летом 1943 года союзники высадились на Сицилии и вскоре в Италии произошел военный переворот, свергнувший власть Бенито Муссолини. Ключевой союзник Гитлера в Европе, фашистская Италия капитулировала перед западными державами 3 сентября 1943 года, а 13 октября 1943 года новое правительство Италии, созданное под руководством маршала Пьетро Бадольо, объявило войну гитлеровской Германии.

Для советского народа и Красной армии сражение в Сталинграде стало одним из величайших событий Великой Отечественной войны. На улицах Сталинграда с гитлеровцами сражались представители всех народов советской страны, поэтому победа в Сталинградской битве способствовала дальнейшему единению советского общества. За героическое участие в сражениях под Сталинградом звания Героя Советского Союза были удостоены десятки солдат и офицеров Красной армии. Азербайджанец подполковник Ази Асланов, командовавший 55-м отдельным танковым полком, грузин подполковник Михаил Диасамидзе, командовавший 1378-м стрелковым полком, русский подполковник Тимофей Позолотин, командовавший 17-м гвардейским танковым полком, героически погибший пулеметчик чеченец Ханпаша Нурадилов, скончавшийся от ран командир пулеметной роты капитан Руис Ибаррури – испанец, сын легендарной испанской революционерки Долорес Ибаррури…. Всех героев Сталинградской битвы – и награжденных, и оставшихся не награжденными, — не перечислить. Сталинград стал символом победы советской армии и советских людей над гитлеровскими оккупантами.

Освобожденный от гитлеровцев город лежал в руинах. В результате сражения было уничтожено 90,5% довоенного жилого фонда Сталинграда, разрушены промышленные предприятия, социальные учреждения, объекты транспортной инфраструктуры, коммуникации. Советскому государству предстояла колоссальная задача – восстановить Сталинград, сделать его не просто пригодным для жизни людей, но современным и комфортным городом, вернув горожанам долг за понесенные лишения. Первым восстановленным объектом Сталинграда стал знаменитый Дом Павлова. Именно здесь, в четырехэтажном доме, 58 дней героически оборонялась группа красноармейцев. Сначала, 27 сентября 1942 года, группа из четырех солдат под командованием сержанта Якова Павлова – командира пулеметного отделения 7-й роты 42-го гвардейского стрелкового полка – захватила четырехэтажное здание и укрепилась в нем, отражая атаки противника, а на третьи сутки в здание прибыло подкрепление – пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева.

Численность защитников здания выросла до 26 человек. Это был своеобразный срез советского народа – люди разных возрастов, национальностей, демонстрировавшие подлинный героизм: русские сержант Яков Павлов и лейтенант Иван Афанасьев, Илья Воронов и Терентий Гридин, украинец ефрейтор Василий Глущенко, казах Талибай Мурзаев, таджик Мабулат Турдыев, калмык Гаря Хохолов, еврей Идель Хайт, грузин Нико Мосиашвили, узбек Камолжон Тургунов, татарин Фаизрахман Рамазанов и другие героические защитники Дома Павлова были, в первую очередь, советскими людьми и сражались за освобождение своей общей Родины от оккупантов.

В течение двух месяцев бойцы Красной армии обороняли ключевую точку, не позволяя гитлеровцам приблизиться к Волге. Несмотря на то, что дом обстреливался артиллерией, по нему наносились удары с воздуха, красноармейцы не покинули здание. Яков Павлов закончил войну под Штеттином, в звании младшего лейтенанта, а 17 июня 1945 года ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. К другому командиру, Ивану Афанасьеву, судьба оказалась менее благосклонной. Потерявшего в результате контузии зрение, старшего лейтенанта Афанасьева так и не наградили Золотой Звездой Героя Советского Союза. Лишь в послевоенное время, благодаря стараниям сослуживцев, о подвиге этого человека стало известно широкой общественности.

До сих пор продолжаются дискуссии о том, стоило ли переименовывать город, вошедший в мировую историю как Сталинград, в Волгоград. Напомним, что переименование города произошло 10 ноября 1961 года, а 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Великой Победы, Волгоград получил статус Города – Героя. Память о Сталинградской битве и ее героях увековечена в памятниках, названиях улиц и площадей, учебных заведений, но самое главное – даже сейчас, спустя 75 лет после поражения гитлеровцев под Сталинградом 2 февраля остается очень значимой датой для всех настоящих патриотов нашей страны.

22 января – День авиации войск ПВО России

22 января – День авиации войск ПВО России

В Вооруженных силах Российской Федерации сегодня отмечается День авиации войск противовоздушной обороны. Эта дата выбрана потому, что 22 января 1942 года по приказу Наркомата обороны СССР боевые самолеты, предназначенные для обороны объектов, подчинили командующему ПВО. Тогда и был создан первый истребительный корпус авиации противовоздушной обороны.

Официальным праздником День авиации войск ПВО стал в 1996 году. Его учредили по приказу главнокомандующего войсками противовоздушной обороны.

Сначала на вооружении авиации войск противовоздушной обороны стояли самолеты Як-1, Як-7, Як-9, МиГ-1, МиГ-3, Ла-5, Ла-7, а также легкомоторные ЛаГГ-3. Сегодня их место занимает другая, более совершенная техника – истребители Су-30 и Су-35, перехватчики МиГ-31.

Сегодня авиация ПВО круглосуточно, в любую погоду, зимой и летом охраняет воздушное пространство нашей страны как от проникновения авиации вероятного противника, так и от беспилотных летательных аппаратов или ракет.

И хотя сегодня авиация ПВО относится к Воздушно-космическим силам, праздник сохранился и отмечается в этом году 25-й раз.

В этот день все, кто причастен к этому виду войск, принимают поздравления от командования, родных, друзей и сослуживцев. Особо отличившихся награждают медалями, памятными подарками, кому-то из них присваивают очередные звания. А затем они собираются в кругу близких людей, и начинается застолье, звучат тосты в их честь.

Желаем чистого неба!

Крещение Господне: история и традиции праздника

Заголовок новости вставляем вместо этой строчки

19 января (6 января по старому стилю) верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

Рассказываем об истории, смысле и традициях праздника.

Смысл названия

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

Этот день также часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов» или «святыми Светами» — в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.

История праздника

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.

Когда Иисусу было 30 лет, он также пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После крещения «отверзлись» небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

Они указывали Иоанну Крестителю и присутствующему народу на Божественное достоинство крестившегося Иисуса Христа. Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Как принято праздновать

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого на водоемах делают специальные проруби, а на площадях городов и поселков устанавливают купели. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу.

Впрочем, купание в иорданях остается для верующих исключительно добровольным делом. Для христиан на Крещение главное — посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы — сочиво. Трапезничать можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.

Освящение воды

Главная традиция праздника Крещение Господне — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Воду освящают дважды: накануне — 18 января и непосредственно в день Богоявления — 19 января на Божественной литургии.

Крещенская вода называется «агиасма» и считается святыней, исцеляющей душу и тело. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Святой водой можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места, а также давать пить тем, кто не может быть допущен ко Святому Причастию.

По словам церковных служителей, даже водопроводная вода из крана в этот день освящается. Освященную в храме воду нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду рекомендуется в доме, желательно возле икон.

Старый Новый год 2022

Старый Новый год 2022

Старый Новый год приходит в дома России через две недели после самого шумного праздника страны. Ежегодно в ночь с 13 на 14 января происходит маленькое чудо — россияне снова празднуют встречу Нового года. Это один из особо любимых праздников людьми, но такой непонятный для иностранцев.

Старый Новый год в 2022 году даст возможность встретиться с друзьями еще раз и снова зажечь огни на новогодней елке, ведь в последнее время именно этого простого, но очень нужного общения людям не хватает. Если вы не имели возможности поздравить всех, кого забыли или не успели поздравить с Новым годом 31 декабря, то у вас есть невероятный шанс встретиться с друзьями и от души повеселиться!

Старый Новый год: история праздника

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего равноденствия, и связано это было с земледельческим циклом. С принятием христианства на Руси византийский календарь начал понемногу вытеснять старый, и теперь уже Новый год начинался 1 сентября.

Долгое время еще сохранялся разнобой, и в некоторых местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века на Руси официально определили начало Нового года – 1 сентября.

По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января по новому стилю. После революции в 1918 г. большевики «упразднили» еще 13 дней в году, которые составляли разницу между нашим летосчислением и европейским.

Так образовались два празднования Нового года — по новому и старому стилю.

Мнения ученых про Старый Новый Год. Старый Новый год — ненаучная дата, считают астрономы. Однако и действующий календарь, не является идеальным, считают специалисты Астрономо-геодезического общества России. По их утверждению, строгая механика движения планет заставляет людей вносить изменения в летоисчисление.

Юлианский календарь, действовавший в нашей стране до 1918 года, на 13 суток отстает от григорианского, по которому живет Европа. Дело в том, что Земля оборачивается вокруг своей оси не ровно за 24 часа. Дополнительные к этому времени секунды, постепенно набегая, складываются в дни.

К началу двадцатого столетия они превратились в 13 суток, которые и составляли разницу между старой юлианской и новой григорианской системами. Новый стиль более точно отвечает законам астрономии.

Когда празднуют Старый Новый год в России в 2022 году

История так сложилась, что из-за разницы в календарных стилях дата Нового года сместилась, поэтому в Украине и некоторых славянских странах появилась традиция праздновать дважды: 1 января и еще через две недели.

Старый новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января 2022, он совпадает с днем Святого Василия и праздником Меланки, который еще называют Щедрым вечером.

Традиции и обряды

Со Старым Новым годом связано много обычаев и традиций. В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому и назывался Васильев день. Этот день считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год.

Крестьяне на Васильев день отмечали старинный праздник «авсень» или «овсень» — земледельческий праздник, связанный с обрядом обсевания, задабривания будущего урожая.

Так, например, в Тульской губернии дети по дому рассыпали зерна ярового хлеба, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Хозяйка домеасобирала зерна с пола и хранила их до посева. На Украине этот же обряд совершался с песнями и плясками.

С самого утра 13 января принято накрывать щедрый стол в доме и провожать ушедший год. В народе говорят: “как новый год встретишь, так его и проведешь”, и очень часто пословицу соотносят именно со Старым Новым годом. Самые лучшие угощения готовят к ужину, в почете всегда была свинина, ведь Святой Василий считается покровителем свиноводов.

Другие традиционный блюда: кутья на масле, пироги, колбаса, жареные на сале блины. Делают также вареники с символическими сюрпризами вместо начинки: монетка – для богатства, сладости – для любви, горох или фасоль – для пополнения в семье. Кроме того, нужно приготовить два специальных хлеба: Маланку и Василия.

В углу обычно ставят чучело из соломы, которое называется “дидух”, по народным поверьям оно отгоняет злых духов. На следующий день обереги сжигают на перекрестке, а молодежь прыгает через костер для очищения от негативной энергии.

Особый обряд был связан с «хождением по домам». В канун Старого нового года люди часто собирались “щедровать”, со стороны это выглядит, как коляда на Рождество. Обязательным угощением для гостей в эту ночь являлись пироги, вареные свиные ноги и вообще все изделия из свинины, так как Василий известен на Руси как свинятник, то есть покровитель свиной пищи. Недаром говорили: «Свинку да бороовка для Васильева вечерка», «На Василия великого – свиную голову на стол!».

Украинцы издавна переодевались в традиционные костюмы, надевали маски и даже брали с собой козу, символ дня Меланки, и пели щедривки (также “щедровки”) — стихи для поздравления, как и рождественские колядки.

В ночь на 13-е января девочки проводят Святочные гадания на суженого и брак. Обряды приобретают самые разные формы.

Рано утром 14 января ходят по домам и “посевают” или “засевают” – рассыпают в прихожих зерно с пожеланиями хорошего урожая и благополучия, за что получают небольшие подарки или деньги. “Посевалки” часто пишут в стихах, а посевать можно только мальчикам и мужчинам.

Почему Старый Новый год празднуют 14 января

За то, что мы встречаем Новый год дважды, надо сказать спасибо Русской православной церкви, а точнее – такой ее особенности, как консервативность. Когда в 1918 году в России ввели новый Григорианский календарь, по которому другие страны жили с 1582 года, церковь новацию не признала и продолжала чтить праздники по Юлианскому календарю или по «старому стилю».

Это и породило казусы: два Рождества и два Новых года, один из которых (с 31 декабря на 1 января) выпадает на время поста.

Любопытно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями каждые 100 лет растет на один день – это происходит тогда, когда количество сотен в году от Рождества Христова не кратно четырем. С 1 марта 2100 года разница составит две недели, и с 2101 года Рождество и Старый Новый год наступят на день позже.

Одновременно с Россией Старый Новый год отмечают в Беларуси и Украине, Сербии и Македонии, Черногории и Грузии, а также в Казахстане (40% населения) и в немецкоязычных кантонах Швейцарии. Это происходит оттого, что либо местные церкви по-прежнему живут по Юлианскому календарю, либо народ не забывает традиции неприятия перехода со старого летоисчисления на новое.

300 лет прокуратуре России

300 лет прокуратуре России

История органов прокуратуры

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура — «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть».

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 года «О должности Генерал-прокурора»: «И понеже сей чин — яко око наше и стряпчий о делах государственных». Указ также устанавливал основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры.

С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного Министерства юстиции, а Министр юстиции по должности стал Генерал-прокурором.

Судебная реформа 1864 года установила «Основные начала судебных преобразований», которые в части, касающейся судоустройства, определяли, что «при судебных местах необходимы особые прокуроры, которые по множеству и трудности возлагаемых на них занятий, должны иметь товарищей», а также констатировали, что «власть обвинительная отделяется от судебной».

суды, институты судебных следователей, прокурорского надзора, а также присяжной и частной адвокатуры. Их функции взяли на себя вновь созданные народные суды, а также революционные трибуналы. Для производства предварительного следствия были образованы особые следственные комиссии.

В мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято первое «Положение о прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура. При этом на прокуратуру были возложены следующие функции:

- осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных, частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестования нарушающих закон постановлений;

- непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью органов государственного политического управления;

- поддержание обвинения на суде;

- наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.

В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда Союза ССР, которой предоставили широкие полномочия — право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.

В июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР принято решение об учреждении прокуратуры Союза ССР, на которую возлагались, в том числе, дополнительные функции:

- надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств Союза ССР и союзных республик и местных органов власти Конституции и постановлениям правительства Союза ССР;

- наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и решений судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановления их исполнения;

- возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на территории Союза ССР;

- надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых учреждений;

- общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик.

Утвержденное в декабре 1933 года «Положение о Прокуратуре Союза ССР» определило правовой статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена. Прокурор Союза ССР назначался ЦИК СССР и был подотчетен ему, а также его Президиуму. Помимо этого Прокурор Союза ССР был подотчетен и СНК СССР. Это обеспечивало независимость Прокурора Союза ССР от каких-либо государственных органов и должностных лиц.

путем издания различного рода указаний и распоряжений, созыва совещаний подчиненных прокуроров и следователей, проведение проверок деятельности нижестоящих прокуратур, получение регулярных отчетов об их деятельности. На Прокуратуру СССР возлагались функции по подбору, расстановке и воспитанию кадров прокуроров и следователей.

Проведение в жизнь «Положения о Прокуратуре Союза ССР» в существенной мере способствовало укреплению единства и строгой централизации органов прокурорского надзора. Конституция СССР, принятая в декабре 1936 г., впервые в истории конституционного законодательства вводит понятие высшего надзора за точным исполнением законов. Причем, эта прерогатива была отнесена к полномочиям только Прокурора Союза ССР (ст. 113).

Таким образом, в 1936 г. произошло окончательное выделение органов прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую централизованную систему.

В годы Великой Отечественной войны деятельность органов Прокуратуры была подчинена общей задаче — победе советского народа над немецким фашизмом. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», работа органов прокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена на военный лад.

С целью укрепления трудовой и исполнительской дисциплины Указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1943 г. прокурорско-следственным работникам устанавливаются классные чины с выдачей форменного обмундирования. Одновременно вводится сравнительная градация классных чинов прокуроров и следователей, приравненных к воинским званиям.

Учитывая важное государственное и политическое значение деятельности органов прокуратуры и в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры на обеспечение законности в государстве, Верховный Совет СССР в марте 1946 г. принимает Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР».

Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин.

В мае 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утвержден такой важный законодательный акт как «Положение о прокурорском надзоре в СССР». Статья 1 Положения возлагает на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

После того, как в 1977 году была принята новая Конституция СССР, Прокуратура Союза ССР приступила к разработке на ее основе Закона о Прокуратуре СССР, которому предстояло заменить утвержденное в 1955 году Положение о прокурорском надзоре в СССР. В соответствии с принятым в ноябре 1979 года Законом СССР о Прокуратуре СССР к основным направлениям деятельности прокуратуры было отнесено, во-первых, высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, и, во-вторых, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности; борьба с преступностью и другими правонарушениями; расследование преступлений; привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление; обеспечение неотвратимости ответственности за преступление; разработку совместно с другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений; координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями и участие в совершенствовании законодательства и пропаганде советских законов. Законном устанавливалось право законодательной инициативы Генерального прокурора СССР и его ответственность и подотчетность перед Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями – Президиуму Верховного Совета СССР.

В Законе также закреплялось, что органы прокуратуры составляют единую и централизованную систему — прокуратуру СССР, возглавляемую Генеральным прокурором СССР, с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим.

После распада СССР, в январе 1992 г., был принят новый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры.

В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

В принятом Законе был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, совсем иным стало содержание прокурорского надзора. Утвержден и последовательно проводится в жизнь приоритет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Связь времен продолжается.

Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, реализация национальных проектов требуют нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства.

В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.

В настоящее время органы прокуратуры придают важное значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, складывающейся в правоприменительной практике.

Именно в этом видится основное направление деятельности прокуратуры, от которой во многом зависит благосостояние и правовая защищенность граждан, безопасность и интересы государства.

Эмблема представляет собой золотой двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами, соединенными лентами. Орел держит в лапах прикрывающий его грудь зеленый, окованный серебром треугольный щит с вырезанными верхними углами. По оковке щита – серебряные скрепы. В поле щита – золотой «столп Закона». Щит наложен на два диагонально перекрещенных серебряных меча остриями вниз.

Флаг прокуратуры Российской Федерации представляет собой синее прямоугольное полотнище с Государственным флагом Российской Федерации в крыже.

В центре правой половины полотнища располагается геральдический знак – эмблема прокуратуры Российской Федерации.

Отношение ширины флага к его длине 1:1,5. Отношение высоты эмблемы к ширине флага 1:2.

20 декабря - День работника органов безопасности РФ

20 декабря - День работника органов безопасности РФ

Сегодня, 20 декабря 2020 года, свой профессиональный праздник отмечают работники российских органов безопасности. Официальное название этого праздника — «День работника органов безопасности РФ», в этот день поздравления получают сотрудники органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, а также других специальных служб нашей страны.

Официальный статус «День ФСБ» получил только в 1995 году после опубликования указа российского президента Бориса Ельцина, в советское время «День чекиста» имел неофициальный статус. Дата 20 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 г. Совет народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет об Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая стала прообразом современных органов безопасности.

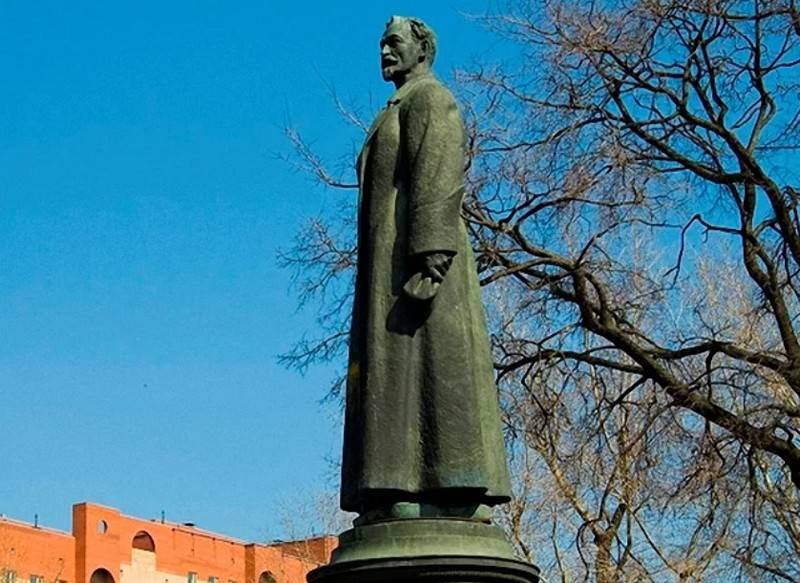

Первым руководителем ВЧК РСФСР был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский, ставший символом советских спецслужб на долгие годы. Кстати, 20 декабря 1958 года в Москве был открыт памятник основателю и первому руководителю ВЧК.

ВЧК, основанная в 1917 году, просуществовала до 1922 года и была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), а после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) при НКВД. Именно 1920-е – 1930-е годы считаются основными в становлении структуры органов безопасности молодого советского государства.

В 1934 году ОГПУ преобразовали в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, которому предстояло отвечать за компетенцию бывшего ГУГБ, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были вновь соединены. В 1943 году снова прошло разделение на НКВД и НКГБ СССР. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) Советского Союза.

В 1954 году при Совете Министров СССР был создан Комитет государственной безопасности (КГБ), просуществовавший 36 лет. 3 декабря 1991 года считавшйся одной из сильнейших спецслужб мира КГБ прекратил свое существование.

В современной России на основе КГБ были сформированы новые спецслужбы. В январе 1992 г. было образовано Министерство безопасности России. В декабре 1993 г. оно было преобразовано в Федеральную службу контрразведки (ФСК). В апреле 1995 г. была создана Федеральная служба безопасности, в которую с 2003 года входит Пограничная служба.

Из первого главного управления КГБ СССР образовалась Служба внешней разведки РФ (СВР).

На базе 9-го Управления КГБ СССР была создана Служба охраны президента СССР, до 1993 года действующая в составе Главного управления охраны РФ. В период с 1993 по 1996 год она была самостоятельным ведомством — Службой безопасности президента. С 1996 года входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО).

Все эти годы, с самого зарождения по настоящее время, несмотря на смену называний, сотрудники советских и российских органов безопасности стояли и стоят на защите интересов Российской Федерации и выполняют задачи в пределах своей компетенции.

Честь и хвала тем, кто несет службу по защите государственных интересов, вечная память тем, кто отдал за Россию свою жизнь.

19 декабря - День военной контрразведки

19 декабря - День военной контрразведки

19 декабря в Российской Федерации отмечается День военной контрразведки. Именно этот день 1918 года считается днем создания Особого отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР. Основной задачей новой службы было противодействие активности представителей иностранных военных разведок в период военной интервенции на территории Советской России.

Сегодня военная контрразведка России представляет собой входящие в систему Федеральной службы безопасности органы в Вооружённых силах страны. Основной задачей «особистов» является противодействие деятельности иностранных государств и отдельных институтов, способных нанести какой-либо ущерб российским Вооружённым силам, включая связанный с выведыванием секретов в сфере создания и особенностей применения вооружений и военной техники.

Путь военной контрразведки в России был тернистым и сложным. Эта служба неоднократно меняла свои названия, претерпевала различные организационные изменения, но суть ее работы оставалась неизменной.

Конечно, органы, занимавшиеся поиском шпионов, лазутчиков, перебежчиков и предателей в регулярной армии существовали еще с начала 18 века, но прообраз современной военной контрразведки в России возник в 1903 году, когда при Главном штабе было создано Разведочное отделение, предназначенное для борьбы со шпионажем.

В 1911 году при штабах военных округов были созданы особые контрразведывательные отделения, задачей которых, кроме пресечения иностранного шпионажа, было воспрепятствование «мерам иностранных государств, которые могли вредить интересам обороны государства». С 1914 года контрразведывательные отделения были организованы при штабе Верховного главнокомандующего, штабах фронтов и армий и Морском генеральном штабе и штабах флотов. Все они были упразднены в 1918 году.

Днем рождения советской контрразведки стало 19 декабря 1918 года, когда вышло постановление Бюро ЦК РКП (б) об объединении фронтовых и армейских ЧК с органами Военного контроля, и создания на их основе Особого отдела ВЧК при СНК РСФСР. Позднее была создана единая централизованная система органов безопасности в войсках.

В 1920-е – 1930-е годы произошло укрепление органов военной контрразведки. В 1934 году Особый отдел вошел в состав Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР в качестве 5-го отдела (с 1936 г.), а в 1938 году, после упразднения ГУГБ, на базе 5-го отдела было создано 2-е Управление особых отделов НКВД СССР. Однако в 1938 году, по инициативе Лаврентия Берия, Главное управление государственной безопасности было воссоздано. В его составе возродился и 4-й Особый отдел ГУГБ, отвечающий за военную контрразведку.

В 1941 году было воссоздано Управление особых отделов, в состав которого вошло 3-е Управление Народного комиссариата обороны СССР и Особый отдел НКВД СССР. 19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР было создано легендарное Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР, в годы войны сыгравшее главную роль в выявлении немецких шпионов и предателей, полицаев, карателей и их пособников из числа советских граждан.

В мае 1946 года органы военной контрразведки были преобразованы в особые отделы и переданы в Министерство государственной безопасности СССР (с 1954 года – Комитет государственной безопасности СССР). В период холодной войны главными противниками военной контрразведки стали спецслужбы стран НАТО.

В 1991 году произошло реформирование органов государственной безопасности, в дальнейшем военная контрразведка входила в систему органов безопасности России под различными наименованиями. В 2004 году военная контрразведка была преобразована в Департамент военной контрразведки ФСБ России.

В наши дни сотрудники органов военной контрразведки продолжают нести свою тяжелую и опасную службу по защите национальной безопасности российского государства.

Поздравляем сотрудников военной контрразведки и всех ветеранов службы с профессиональным праздником!

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации был установлен 28 сентября 2000 года в соответствии с приказом № 998 министерства внутренних дел России.

18 декабря не случайно выбрано для проведения этого профессионального праздника. Именно в этот день, в 1995 году, во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 сентября 1995 года № 954 и указа № 050, в структуре МВД Российской Федерации было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел России. Начиная с февраля следующего года началось формирование подразделений собственной безопасности органов внутренних дел в субъектах Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД), подчиненных Управлению режимных объектов МВД страны.

Руководителями УСБ МВФ РФ в разные годы были: Голицын С.В. (1995-1998); Макарычев А.К. (1998-1999); Стрельников А.А. (1999); Серебряков В.В. (1999-2001); Ромодановский К.О. (2001-2005), Драгунцов Ю.В. (с марта 2006).

Основными официально заявленными задачами УСБ являются: организация государственной защиты сотрудников подразделений ГУВД, их близких при поступлении угрозы жизни, здоровью, связанных с исполнением служебного долга, предотвращение проникновения в органы внутренних дел лиц, преследующих противоправные цели, выявление, пресечение противоправных деяний со стороны сотрудников и работников органов внутренних дел, выявление и устранение условий, способствующих их совершению.

12 декабря – День Конституции

12 декабря – День Конституции

День Конституции Российской Федерации – главный государственный праздник нашей страны. Конституция РФ – это Основной закон государства, имеющего славное прошлое и великое будущее. Он символизирует силу и независимость нашей страны.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года, именно потому эта дата стала государственным праздником. Этот документ гарантирует права и свободы граждан России, независимость и целостность страны, сохранение наследия наших предков.

В этом году впервые с момента принятия Основного закона в него внесли большое количество поправок, которые сделали этот документ соответствующим современным требованиям. Они укрепили государственный суверенитет страны, помогли сделать более совершенным государственное управление, усилили социальные гарантии, подтвердили нашу приверженность традициям и семейным ценностям.

Поправки в Конституцию по предварительным подсчетам должны были привести к изменению примерно 100 законодательных актов, но оказалось, что придется корректировать еще больше законов, около 150. Само собой, быстро это сделать невозможно, поэтому процесс имплементации пока еще далек от завершения. Предположительно приведение законодательства к нормам Конституции продолжится весь следующий год. Не исключено также, что некоторые поправки окажутся неработающими. Но будем надеяться, что их будет немного.

В деле приведения законодательства к новым конституционным нормам уже сделано немало. В частности, уже утвердили законы о правительстве, Конституционном суде, Совете Федерации, Госдуме, Госсовете, прокуратуре. Утвержден приоритет национального права над международным.

Теперь премьер-министра утверждает Дума, сенаторы (так их сейчас принято называть) Совета Федерации могут снимать судей Верховного и Конституционного судов. Частично ограничены полномочия президента: те решения, которые он раньше принимал единолично, теперь ему придется согласовывать с Советом Федерации. Помимо этого, государственные чиновники уже не могут быть иностранными гражданами и иметь зарубежные банковские счета.

Каждый гражданин нашей страны, если он считает себя патриотом, стремящимся к ее процветанию, обязан чтить и уважать Конституцию Российской Федерации, соблюдать ее положения. А настоящий патриотизм, любовь великой Родине начинается с заботы о своей семье и родным улице, деревне, городу, району.

День Конституции в России принято отмечать широко и массово, но в 2020 году в эту традицию внесла свои коррективы пандемия коронавируса. Из-за карантина большинство торжественных мероприятий пройдут в режиме онлайн.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья, мира и добра.