21 августа - День офицера России

21 августа - День офицера России

Существует праздник, объединяющий командный состав всех силовых ведомств нашей страны. Это День офицера России. Он еще не приобрел официальный статус, но его широко отмечают во всех крупных городах и гарнизонах Российской Федерации.

Первые офицеры появились в России еще в конце XVII века. Офицерский корпус, сформированный императором Петром Великим, состоял исключительно из представителей дворянского сословия. И лишь в XIX веке это высокое звание стали получать вне зависимости от происхождения, а лишь благодаря собственным заслугам.

Примерно в то же время сформировался неписанный кодекс чести, которому должен был следовать каждый российский офицер. И хотя офицерское звание давало его носителю определенные привилегии и преимущества, оно также налагало на него строгие ограничения и высокие требования. Моральные нормы для офицеров были строже, чем для других членов общества.

Нарушение правил влекло за собой презрение товарищей, а офицер, поступивший бесчестно, становился изгоем. И вернуть свое честное имя было непросто.

Несмотря на многовековые офицерские традиции, День офицера в России стали отмечать совсем недавно, лишь несколько лет назад по инициативе общественной организации «Офицеры России». Там решили придумать праздник, который бы объединил командный состав не только всех родов войск, но и всех силовых ведомств нашей страны. И когда выбирали дату для него, то задумались, что для всех одинаково дорого. Что наполняет смыслом их существование?

И тут инициаторы поняли, что их объединяет служение Отчизне, а значит, их общий символ – это российский триколор. Тогда было принято решение отмечать День офицера накануне празднования Дня государственного флага России. А так как этот праздник проходит 22 августа, то общей праздничной датой для всех российских офицеров стало 21 августа.

В этот день организуют торжественные мероприятия и праздничные концерты в гарнизонах, Домах офицеров, на центральных площадях городов. Пока что праздник не закреплен законодательно, но общественная организация «Офицеры России» уже направила ходатайство о получении для него официального статуса в администрацию президента РФ.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех офицеров нашей необъятной Родины с их заслуженным праздником. Желаем не уронить офицерскую честь и всегда держать слово офицера. И пусть вам во всем сопутствует удача, а дома всегда ждет любящая семья.

12 августа – День Военно-воздушных сил России

12 августа – День Военно-воздушных сил России

Днём создания военной авиации России принято считать 12 августа, так как в этот день в 1912 году императором Николаем II был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

До 1 августа 2015 года Военно-воздушные силы являлись отдельным видом вооружённых сил, но с созданием Воздушно-космических сил РФ вошли в их состав.

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил личный состав и ветеранов ВВС.

«От всей души желаю ветеранам здоровья, жизненных сил, чистого неба над головой! А личному составу ВВС — оптимизма и веры в свое дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой родины», — сказал Шойгу.

Сегодня ВВС включают в себя авиацию, зенитные ракетные и радиотехнические войска, являющиеся родами сил ВВС, а также специальные войска, части, подразделения охраны органов военного управления, медицинские и другие организации. Структура авиации ВВС подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, могут иметь в своём составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

Перед ВВС стоят задачи отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха; поражения войск и объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск других видов Вооруженных Сил и родов войск.

Перед ВВС стоят задачи отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха; поражения войск и объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск других видов Вооруженных Сил и родов войск.

«Помимо этого экипажи ВВС России регулярно привлекаются к выполнению специальных задач, например, обеспечению воздушного патрулирования, эвакуации пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, тушению крупных лесных пожаров и решению многих других задач. В рамках боевой подготовки летный состав ВВС отрабатывает различные вопросы и задания по отражению воздушной агрессии вероятного противника, обеспечению прикрытия с воздуха наземных группировок войск. Без участия ВВС в наши дни не обходятся ни одни крупные российские военные учения», — сообщает справочное издание.

На сегодняшний день, кроме тех задач, которые стоят перед ВВС, российские военные летчики по просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики выполняют боевые задачи на территории Сирии в рамках военной операции против террористической группировки «Исламское государство» («Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, запрещенная на территории России).

На сегодняшний день, кроме тех задач, которые стоят перед ВВС, российские военные летчики по просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики выполняют боевые задачи на территории Сирии в рамках военной операции против террористической группировки «Исламское государство» («Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, запрещенная на территории России).

Авиационный парк ВВС России в настоящее время составляют более 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29 и МиГ-31), примерно 150 ударных самолетов (Су-24 и Су-34), около 200 штурмовиков (Су-25), а также 150 учебно-тренировочных самолетов (в том числе Як-130), порядка 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160), более 40 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. По размеру воздушного флота ВВС России занимает лидирующие позиции мира.

12 августа свой профессиональный праздник отмечают пилоты воздушного флота и работники авиационной инфраструктуры. Чтобы стать специалистом Военно-воздушных сил России, необходимо закончить Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (Воронеж) или Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков.

12 августа свой профессиональный праздник отмечают пилоты воздушного флота и работники авиационной инфраструктуры. Чтобы стать специалистом Военно-воздушных сил России, необходимо закончить Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (Воронеж) или Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков.

Празднование дня Военно-воздушного флота совмещают с Днем всего воздушного флота России, который отмечается 15 августа — в третье воскресенье августа.

2 августа - День Воздушно-десантных войск

2 августа - День Воздушно-десантных войск

2 августа свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие воздушно-десантных войск. В этот день в 1930 году на учениях состоялась выброска парашютного десанта, успешно выполнившего боевую задачу. С этого события началось строительство будущих ВДВ.

Вскоре в разных соединениях РККА начали формировать парашютные отряды, предназначенные для десантирования с самолетов. Темпы строительства новых частей росли, и уже к середине тридцатых на учениях осуществлялась выброска тысяч десантников. Незадолго до начала Великой Отечественной войны в РККА были сформированы воздушно-десантные корпуса.

Во время войны десантники храбро сражались на всех фронтах, помогая другим войскам на важных участках. Десятки тысяч военнослужащих воздушно-десантных частей получили государственные награды, 126 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

После войны начался новый период строительства и модернизации ВДВ. В это время формировались новые части и соединения, проводились различные учения во всех районах страны и создавались новые образцы материальной части. Развитие Воздушно-десантных сил предъявляло особые требования к другим родам войск и сказывалось на общей боеспособности Советской армии. Со временем ВДВ СССР стали самым крупной и мощной силой такого рода в мире.

Обновленные и усиленные Воздушно-десантные войска регулярно демонстрировали свои возможности в ходе различных учений. В самом конце восьмидесятых десантникам пришлось проверять свои навыки в настоящих боях.

Началась эпоха локальных войн. В новых условиях ВДВ играли важнейшую роль, отвечая за решение различных боевых задач в самых сложных условиях. Так, в Афганистане десантникам пришлось работать в труднодоступных горных районах и бороться с особым противником. Большую часть времени части ВДВ оставались на земле, но было проведено несколько операций с выброской парашютных десантов.

В 1992 году на основе частей ВДВ СССР были созданы Воздушно-десантные войска Российской Федерации. Через несколько лет десантники вновь пошли в бой, на этот раз в Чечне. Тогда Российская армия испытывала массу проблем. Несмотря на это, ВДВ решали поставленные задачи и вносили решающий вклад в победу над противником.

В последние годы Воздушно-десантные войска России наращивают свой потенциал. Продолжается подготовка личного состава, регулярно проводятся учения разных масштабов. Специально для ВДВ создается и производятся различное вооружение и техника, адаптированное к их нуждам. Благодаря этому Воздушно-десантные войска сохраняют свой статус одной из основ национальной безопасности.

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Первая мировая война продлилась с 1914 по 1918 годы. 1 августа в нашей стране отмечают памятный день в честь павших на ее фронтах.

В этой войне приняли участие почти две трети всех существующих на тот момент независимых государств – 38 стран мира. И хотя наиболее драматичные события происходили на Европейском континенте, конфликт очень быстро принял глобальный характер, охватив немалую часть Азии, зацепив Африканский континент. Военно-морские операции Первой мировой проходили в акватории всех четырех океанов Земли.

И хотя боевые действия начались 28 июля 1914 года, после объявления Австро-Венгрией войны Сербии, Российская империя вступила в нее спустя четыре дня, 1 августа, когда на ее территорию вторглись немецкие войска. Эту дату и стали считать в России памятным днем в честь павших героев той войны.

Даже приблизительное число погибших в Первой мировой неизвестно, ведь в нашей стране она переросла в две революции, а затем и в еще более кровопролитную братоубийственную Гражданскую войну. Считать было некогда и некому. Да и сложно было понять, в какой именно войне погиб тот или иной гражданин нашей страны. Так что по разным источникам число погибших в Первой мировой колеблется от полумиллиона до двух миллионов человек.

Несмотря на весь трагизм и масштабность тех событий, в советское время ее незаслуженно обходили вниманием, стыдливо называя империалистической. Это и понятно, ведь ужас этой войны у нас тогда не прекратился в 1918 году, как в других странах Европы, а перерос в другой ужас, который продлился еще не менее четырех лет и чуть не привел к распаду России на мелкие части. Но страну сумели собрать воедино примерно те же силы, что до этого участвовали в ее развале.

Неудивительно, что в этих условиях герои Первой мировой оказались незаслуженно забыты. А ведь они, несмотря на всю сложность и неоднозначность происходящего, честно выполняли свой долг, защищая свою Родину от врага.

О них вспомнили относительно недавно. На территории бывшего Братского кладбища, основанного еще в 1915 году в подмосковном селе Всехсвятском, которое впоследствии поглотила разросшаяся столица, появился парк. В 1994 году его объявили памятником истории и культуры, впоследствии, в 2004 году, создав там мемориальный комплекс Героев Первой мировой войны. В этом месте теперь проводятся памятные мероприятия. Со временем начали устанавливать мемориалы в память о событиях 1914-1918 годов и в других местах России.

А в 2014 году появился монумент Героям Первой мировой в Москве на Поклонной горе, в открытии которого принял участие президент РФ Владимир Путин.

Хорошо, что начали вспоминать павших солдат и офицеров той далекой войны, незаслуженно забытых страной на долгие десятилетия. Но лучше поздно, чем никогда, ведь они тоже часть нашей истории.

Вечная память всем российским воинам, отдавшим свои жизни за Родину в той самой Первой мировой войне.

31 июля - День Военно-Морского Флота

31 июля - День Военно-Морского Флота

Памятный день в Военно-Морском Флоте России – это профессиональный праздник для всех, кто связан по своему роду деятельности со службой на водных рубежах нашей страны. Праздник ежегодно отмечается в последнюю неделю июля, в воскресенье. Работа на предприятиях флота, над оснащением кораблей, многие годы жизни, связанные с развитием Военно-Морского флота заслуживают почетного отношения, славы и поздравлений. Празднование состоится также для членов семей служащих морфлота, всех поколений, трудившихся во флоте, и ветеранов войны.

История Дня ВМФ

История праздника началась в 1939 году, когда нарком ВМФ СССР Н. Г. Кузнецов выступил с предложением о чествовании памяти и славы всех тружеников флота. Постановлением Совета Народных Комиссаров был учреждён профессиональный праздник, круглая дата празднования – 80 лет, была в 2019 году, планировалось отмечать его 24 числа, но позднее дата была смещена. Основанием для переноса праздника послужил Указ Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. День ВМФ стал чествоваться, как сегодня и отмечается, в последнее июльское воскресенье.

Зная, какого числа будет День ВМФ в 2022 году, можно планировать поездку к морским рубежам, в приморские города, ведь именно там проходят самые интересные события этого дня.

Традиции

По традиции, главный военно-морской парад проходит в этот праздничный день в Санкт-Петербурге, куда для участия приглашаются морские части Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского и Каспийского флотов. Во всех флотилиях личный состав выполняет торжественное построение, на кораблях ритуально поднимается Андреевский флаг, также используют сигнальные флаги.

Престижно и почётно получить награду могут самые отважные военнослужащие кораблей, им обычно передаёт поздравление руководство ВМФ России, в торжественной обстановке происходит вручение знаков отличия.

Как проходит празднование

Программа празднования в Крыму отличается яркостью, моряки черноморского флота имеют множество интересных традиций. Например, в этот день в знак торжественности события у моряков-черноморцев к парадной форме прилагаются белые брюки. День проходит насыщенным в разных городах Крыма. В День ВМФ 2022 в Севастополе состоится большой парад, где можно будет по достоинству оценить мощь современных российских кораблей. От мала до велика, всё население города и гости, прибывшие на праздник, смогут любоваться красивейшим салютом.

Салют будет также организован на различных площадках южных городов, например, незабываемым зрелищем, как и каждый год, станет салют в Феодосии.

Нелёгкая служба, охрана мира и границ страны – за выполнение этих задач все признательны морякам. Хотя города, где расположены главные части морфлота, находятся далеко друг от друга, в этот день все едины в душевном порыве и готовы с честью отблагодарить моряков.

В России есть множество интересных мест, которые стоит посетить в этот день. Это не только музыкальные программы, соревнования и парад, есть также музеи, хранящие память о подвигах воинов флота. К этому дню в музеях портовых городов обязательно готовится экспозиция, содержащая много интересных фактов из истории нашей Родины.

Места празднования Дня ВМФ в России

Как и повсюду в крупных городах, день ВМФ в 2022 году будет праздноваться в Балтийске, в Новороссийске, во Владивостоке и Калининграде. Хотя день Балтийского флота с недавнего времени отмечается также отдельно в городах Балтийск и Кронштадт.

День Черноморского флота будет отмечаться в 2022 году в 239 раз, ведь его уже многовековая история важна для всех черноморцев. Основательницей черноморского флота по заслугам считают императрицу Екатерину II, к её памятнику в этот день возлагают цветы.

В Севастополе во Владимирском соборе, где находятся усыпальницы адмиралов, пройдёт торжественный молебен.

Во всех портовых морских городах в день ВМФ будет церемониально поднят Андреевский флаг. Там, где базируются основные морские силы, особенно важно хранить память своих предков, помнить геройски сражавшихся за свободу отечества. Протяжённость морской границы России – около 39 тыс км, повсюду её неусыпно охраняют доблестные воины. В этот день в Санкт-Петербурге будут чествовать моряков – героев. На различных площадках города пройдут встречи с заслуженными моряками, люди будут стремиться тепло, радушно принять дорогих защитников морских рубежей.

Вся страна в этот день отмечает очередную годовщину и чествует служащих морфлота. Все, от мала до велика, знают и ждут этого события. Ведь самое интересное – это парад кораблей, который можно увидеть в каждом портовом городе. Суда проходят вдоль набережных, люди приветствуют двигающиеся флотилии. С 1939 года, уже 83 года будет отмечаться день героев-моряков.

В этот день на берегу также проводится множество состязаний, соревнований. Военные оркестры представляют прекрасную программу со множеством различных музыкальных номеров. В городах выступают воины-подводники, спецназ, они демонстрируют не только воинскую выучку, но и различные силовые соревнования.

На праздничных концертах выступают популярные современные певцы, устраиваются места празднования под открытым небом.

Поздравления в Днем ВМФ 2022

Прекрасными поздравлениями отмечают в этот день всех, кто причастен к морскому флоту. В День ВМФ в России в 2022 также, как и много лет назад морякам желают главного: попутного ветра! Ведь это пожелание было важным для тех, кто шёл под парусом, а сегодня оно несёт добрый посыл, поддерживает тех, кто в море.

Пусть множество Ваших ежедневных подвигов сохранится в сердцах людей, а сегодня, в Ваш праздничный день, пусть Вам не придётся переживать, пусть штиль и ясное небо сопровождают Вас! Пусть наш хрупкий покой, мир, царящий повсюду благодаря Вам, навсегда защитит Ваши семьи, Ваших детей!

Защитники нашей бескрайней Родины, Вам сегодня желаем здоровья и счастья, долгих лет и много сил в Вашей неустанной борьбе! Будьте счастливы и берегите доверенные Вам границы!

Низкий поклон дорогим морякам, охраняющим границы нашей Отчизны! За наш покой, за верность России огромное Вам спасибо!

В этот день моряков приглашают для выступлений в школьные коллективы, в клубы. Морякам желают достатка, море счастья, море радостей, море спокойствия!

С праздником, моряки, с Днём ВМФ!

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.

Выбор даты объясняется тем, что 25 июля (5 августа по новому стилю) 1713 года был издан именной указ Петра I о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка Михаила Волконского, которая явилась первым государственным органом России, наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия с установленным статусом непосредственного подчинения главе государства. К подследственности «майорских» следственных канцелярий были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти (взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество). Непосредственная подчиненность главе государства и независимость от иных высших органов государственной власти позволили обеспечить объективность и беспристрастность «майорских» следственных канцелярий при осуществлении уголовного преследования должностных лиц.

После смерти Петра I учрежденные им независимые следственные органы упразднили, а концепция вневедомственной модели организации следственных органов была надолго забыта. С 1723 до 1860 года расследованием преступлений занимались, по сути, неспециализированные судебные и административные органы – Главная полицмейстерская канцелярия, Сыскной приказ, нижние земские суды и основанные в 1782 году управы благочиния.

Указом Александра I от 10 сентября (29 августа по старому стилю) 1808 года в Санкт-Петербурге была учреждена должность следственных приставов. Эти приставы состояли в штате городской полиции, входившей в систему министерства внутренних дел (в 1810-1819 годах – министерства полиции). Однако организационная подчиненность следственной службы руководству МВД и связанная с этим незаинтересованность ведомства в уголовном преследовании должностных лиц органов государственной власти привела к росту коррупции и сопутствующих ей видов преступности.

В результате судебной реформы 1860 года следственные органы были выведены из состава полиции и переданы в организационную структуру судов. В 44 губерниях Российской империи были введены должности судебных следователей (указ императора Александра II от 20 июня (8 июня по старому стилю) 1860 года). На них возлагалось производство следствия по всем преступлениям, относящимся к ведению судов. За полицией оставалось расследование незначительных преступлений и проступков. Контроль за следователями осуществлялся исключительно судами, которые могли приостанавливать и прекращать следствие, давать следователями предписания, отменять их распоряжения.

Немного позже был введен аппарат военных следователей, которые согласно положениям Военно-судебного устава 1867 года состояли при военно-окружных судах.

В таком виде следственная служба развивалась до Октябрьской революции 1917 года, когда на основании декрета Совета народных комиссаров (СНК) от 7 декабря (24 ноября по старому стилю) 1917 года «О суде» институт судебных следователей был упразднен. В новой стране следственные подразделения стали создаваться практически при всех правоохранительных органах, в том числе судебных. 22 ноября 1918 года был образован единый следственный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), 11 августа 1921 года ‑ следственная часть при Президиуме ВЧК. Начиная с августа 1918 года, формировались следственные подотделы либо при каждом отделе губернской или уездной ЧК либо при соответствующем органе в целом.

В мае 1922 года надзор за производством предварительного следствия был возложен на прокуратуру, а в сентябре 1928 года следователи были полностью выведены из подчинения судов и переданы в ведение прокуроров. Согласно постановлению Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и СНК СССР от 30 января 1929 года, военные следователи перешли в подчинение органов военной прокуратуры.

В июне 1936 года органы прокуратуры и следствия отделились от наркоматов юстиции союзных и автономных республик, и перешли в исключительное подчинение прокурора СССР. По постановлению СНК СССР от 5 ноября 1936 года «О структуре Прокуратуры Союза ССР» в Прокуратуре СССР был учрежден следственный отдел. В 1938-1939 годах следственные подразделения учредили также в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время Народному комиссариату внутренних дел (НКВД) СССР. Следственным аппаратом располагало и созданное в апреле 1943 года Главное управление контрразведки «Смерш» Наркомата обороны.

Дальнейшее развитие следственного аппарата связано исключительно с периодическими перераспределениями функции предварительного следствия между прокуратурой и органами внутренних дел. В ходе судебной реформы 1956-1964 годов было упразднено министерство внутренних дел. Во вновь созданном ведомстве, названном министерством охраны общественного порядка, следственного подразделения не было. В результате объем дел, расследуемых следственными подразделениями органов прокуратуры, значительно возрос.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года в министерстве охраны общественного порядка (позже снова преобразованном и переименованным в министерство внутренних дел) было создано следственное подразделение. При этом часть штатной численности следователей прокуратуры была передана в министерство охраны общественного порядка. Постепенно круг дел, подследственных следователям органов внутренних дел, стал расширяться. К 1990 году в их ведении находилось свыше 90% уголовных дел, а следователей прокуратуры – всего 9,1%. На протяжении последующих нескольких лет неоднократно предпринимались попытки внести законопроекты о реформировании следственных органов, но неизменно мешала нестабильная политическая ситуация в стране. Лишь в 2007 году были приняты нормативные правовые акты, которыми из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. В результате следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством.

Окончательное восстановление петровской вневедомственной модели организации следствия произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации». Этот документ установил, что руководство деятельностью вновь созданного следственного органа осуществляет президент Российской Федерации.

В настоящее время Следственный комитет не входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти.

Председатель Следственного комитета РФ назначается на должность и освобождается от должности главой государства без одобрения органа законодательной власти, как это было ранее.

Руководит Следственным комитетом РФ генерал юстиции Александр Бастрыкин.

Следственный комитет расследует тяжкие и особо тяжкие преступления. Его сотрудники решают важнейшие и ключевые задачи современности, такие как противодействие коррупции и экстремизму, обеспечение защиты законных прав и интересов россиян. Праздник российских следователей отмечают работники Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и следственных подразделений других правоохранительных ведомств России.

10 июля День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

10 июля - День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

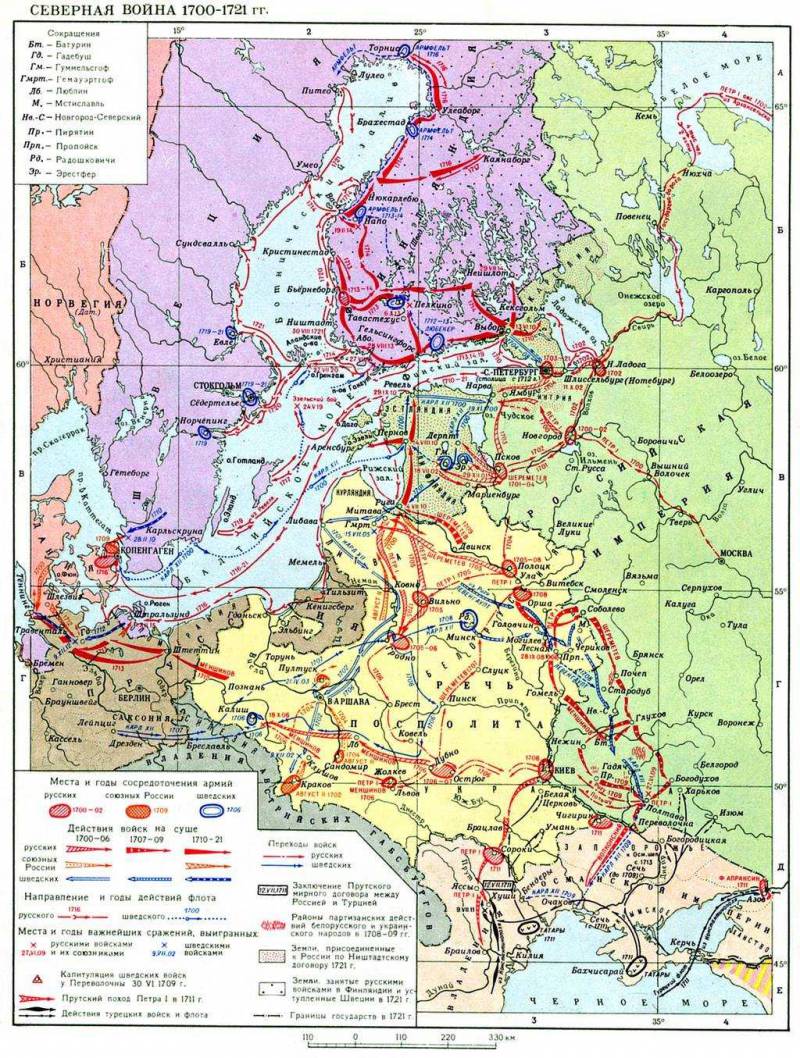

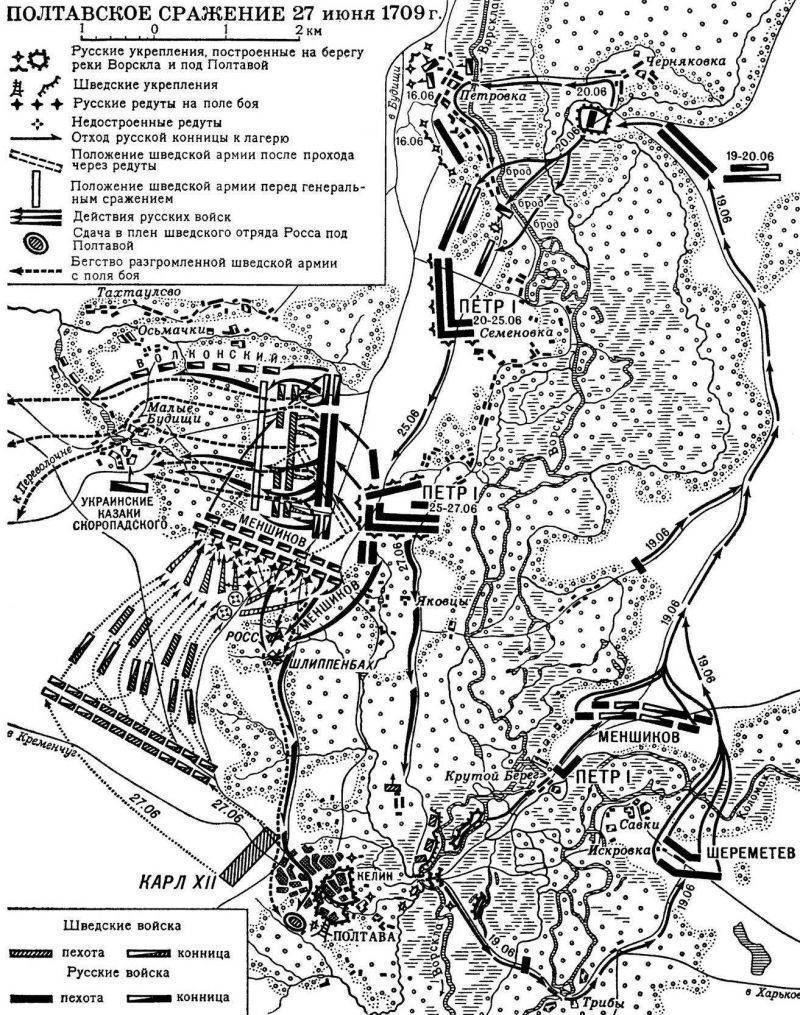

10 июля отмечается День воинской славы России — День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Сама Полтавская битва, решающее сражение Северной войны, произошла 27 июня (8 июля) 1709 года. Значение битвы было огромным. Шведская армия под командованием короля Карла XII потерпела решительное поражение и была пленена. Сам шведский король еле успел сбежать. Военное могущество Шведской империи на суше было подорвано. В войне произошел коренной перелом. Россия перешла в стратегическое наступление и заняла Прибалтику. Благодаря этой победе сильно вырос международный престиж России. Саксония и Дания вновь выступили против Швеции в союзе с Россией.

Предыстория

Справедливое стремление Русского государства вернуть себе исконно русские земли на берегах Финского залива и в устье Невы и тем самым получить выход в Балтийское море, необходимый России по военно-стратегическим и экономическим причинам, вылилось в длительную и кровопролитную Северную войну со Шведской империей, которая считала Балтику своим «озером». Россию поддержали Дания, Саксония и Речь Посполитая, которые также были недовольны гегемонией Швеции на Балтике.

Начало войны было провальным для России и её союзников. Молодой шведский король и талантливый полководец Карл XII молниеносным ударом вывел из войны Данию — единственную державу Северного союза (антишведская коалиция в составе Русского государства, Речи Посполитой, Саксонии и Дании), которая имела военный флот. Затем шведы разгромили русскую армию под Нарвой. Однако шведский король совершил стратегическую ошибку. Он не стал завершать разгром Русского государства, принуждая его к миру, а увлекся войной с польским королём и саксонским курфюрстом Августом II, гоняясь за ним по территории Речи Посполитой. Шведский король недооценил Русское царство и организаторские способности, решительность и волю Петра. Он решил, что его главный враг — саксонский курфюрст и польский король Август II.

Это позволило царю Петру провести «работу над ошибками». Русский царь укрепил кадровый состав армии, насытив её национальными кадрами (ранее ставку делали на иностранных военспецов). Бурными темпами укрепляли армию, строили флот, развивали промышленность. Пока главные силы шведской армии во главе с королем воевали в Польше, русская армия стала теснить противника в Прибалтике, захватила устье реки Невы. В 1703 году был основан город-крепость Санкт-Петербург. В этом же году создали Балтийский флот и заложили базу русского флота на Балтике — Кронштадт. В 1704 году русские войска взяли Дерпт (Юрьев) и Нарву.

В результате, когда Карл снова повернул армию против русских, он встретил уже другую армию. Армию, которая уже не раз одерживала победы и была готова померяться с силами с могущественным противником (шведская армия до Полтавы считалась одной из лучших, если не лучшей, в Европе). В моральном, организационном и техническом состоянии русская армия качественно изменилась в лучшую сторону. Россия закрепилась на Балтике и была готова к новым битвам.

Русский поход Карла XII

Тем временем шведы смогли покончить с Польшей и Саксонией. Карл посадил в Польше своего ставленника Станислава Лещинского. В 1706 году шведы вторглись в Саксонию, и польский король и саксонский курфюрст Август II заключил мирное соглашение со Швецией, выйдя из войны. После этого Россия осталась без союзников. Весной-летом 1707 года Карл XII готовил свою армию, расположенную в Саксонии, к русскому походу. Шведскому королю удалось восполнить потери и существенно укрепить свои войска. При этом шведский король лелеял план масштабного вторжения в Россию с участием войск Турции, Крымского ханства, польского марионеточного режима Станислава Лещинского и казаков гетмана-предателя Мазепы. Он планировал взять Россию в гигантские «клещи» и навсегда отбросить Москву от Балтийского моря. Однако этот замысел провалился. Турки воевать в этот период не хотели, а предательство Мазепы не привело к масштабному отложению казачества и восстанию на юге. Кучка предателей-старшин не смогла настроить народ против Москвы.

Карла это не смутило (он мечтал о славе Александра Македонского) и он начал поход имеющимися силами. Шведская армия начала поход в сентябре 1707 года. В ноябре шведы форсировали Вислу, Меншиков отступил от Варшавы к реке Нарев. Затем шведская армия совершила тяжелый переход по фактическому бездорожью через Мазурские болота и в феврале 1708 года вышла к Гродно, русские войска отошли к Минску. Измученная тяжелым маршем по бездорожью шведская армия была вынуждена остановиться на «зимние квартиры». В июне 1708 года шведская армия продолжила поход по линии Смоленск — Москва. В конце июня шведы перешли Березину южнее Борисова. Одновременно корпус Левенгаупта с огромным обозом вышел на юг из Риги. В июле шведская армия разбила русские войска при Головчине. Русская армия отступила за Днепр, Карл XII занял Могилев и захватил переправы через Днепр.

Дальнейшее продвижение шведской армии резко замедлилось. Царь Пётр применил старую тактику скифов — тактику «выжженной земли». Шведским войскам приходилось передвигаться по опустошённой местности, испытывая острый дефицит продовольствия и фуража. 11-13 сентября 1708 г. в небольшом смоленском селе Стариши состоялся военный совет шведского короля с его генералами. Решался вопрос о дальнейших действиях армии: продолжать движение на Смоленск и Москву или пойти на юг, в Малороссию, где Мазепа обещал всестороннюю поддержку. Движение шведской армии по опустошенной местности грозило голодом. Приближалась зима, шведская армия нуждалась в отдыхе и провианте. А без тяжелой артиллерии, и припасов, которые должен был привести генерал Левенгаупт, взять Смоленск было почти невозможно. В итоге решили идти на юг, тем более, гетман Мазепа обещал зимние квартиры, продовольствие и помощь 50-тыс. малороссийского войска.

Разгром корпуса Левенгаупта 28 сентября (9 октября) 1708 г. в битве у деревни Лесной окончательно похоронил планы шведского командования о походе на Москву в ходе кампании 1708 года. Это была серьёзная победа, не зря царь Пётр Алексеевич назвал её «матерью Полтавской баталии». Шведы потеряли надежду на сильное подкрепление — около 9 тыс. шведов было убито, ранено и пленено. К королю Карлу генерал Левенгаупт смог привести всего лишь около 6 тысяч деморализованных солдат. Русские захватили артиллерийский парк, огромный обоз с трёхмесячным запасом продовольствия и боеприпасами. Карлу ничего не оставалось как повернуть на юг.

Портрет Петра I. Художник Поль Деларош

Шведский король Карл XII

Противостояние в Южной России

Да и на юге всё оказалось не так хорошо, как на словах предателя Мазепы. Из многотысячного казачества Мазепе удалось привести всего несколько тысяч человек, да и эти казаки воевать за шведов не хотели и бежали при первом удобном случае. Меншиков опередил авангард Карла XII, взял Батурин и сжёг тамошние запасы. Шведам досталось только пепелище. Карлу пришлось двигаться дальше на юг, озлобляя население грабежами. В ноябре шведы вошли в Ромны, где остановились на зимовку.

Зимой ситуация не улучшилась. Шведские войска расположились в районе Гадяча, Ромен, Прилук, Луховиц и Лубен. Русские войска дислоцировались восточнее этого района, закрывая подступы к Белгороду и Курску. Опорными пунктами наших войск были Сумы, Лебедин и Ахтырка. Разбросанность шведской армии была связана с невозможностью расположить в одном или двух городах армию и необходимостью постоянной реквизиции продовольствия и фуража у местного населения. Шведы теряли людей в постоянных мелких стычках. Шведским войскам «докучали» не только «партии» направляемые русскими генералами, но и крестьяне и горожане, недовольные деятельностью интервентов. К примеру, в середине ноября к небольшому городку Смелому в надежде на зимние квартиры подступили три конных и один пехотный полки противника. Меншиков, узнав об этом, привел на подмогу горожанам драгунские полки. Русские драгуны вместе с мещанами нанесли шведам поражение: около 900 человек было убито и пленено. Весь обоз стал трофеем русских войск. Когда шведский король Карл с основными силами прибыл к Смелому, его население, решив, что сопротивление безнадежно, покинуло городок. Карл XII, по совету Мазепы, сжег непокорный город. В декабре шведы захватили слабо укрепленный город Терны, вырезали более тысячи жителей и выжгли поселение. Большие потери — около 3 тыс. человек, шведы понесли во время штурма крепости Веприк.

Обе армии несли потери не только во время стычек и штурмов, но и от необычайно суровой зимы. В 1708 году сильный мороз охватил всю Европу и нанес огромный ущерб садам и посевам. Как правило мягкая, зима в Малороссии выдалась на редкость холодной. Многие солдаты замерзли или обморозили лицо, руки и ноги. При этом шведы несли более серьёзные потери. Амуниция шведских солдат, сильно поизносившаяся после выхода из Саксонии, не спасала их от холода. Современники из шведского лагеря оставили немало свидетельств об этом бедствии. Представитель С. Лещинского при ставке Карла XII Понятовский писал: «Прежде чем прийти в Гадяч, шведы потеряли три тысячи солдат, замертво замерзших; кроме того, всех служителей при повозках и многих лошадей».

Шведская армия была отрезана от военно-промышленной базы, флота и стала испытывать недостаток пушечных ядер, свинца и пороха. Нельзя было пополнить артиллерийский парк. Русские войска планомерно теснили врага, угрожая отрезать шведов от Днепра. Карл не смог ни навязать Петру генеральное сражение, в котором он рассчитывал сокрушить русских и открыть дорогу для наступления на Москву.

Таким образом, течение зимы 1708 — 1709 гг. русские войска, избегая генерального сражения, продолжали изматывать силы шведской армии в боях местного значения. Весной 1709 г. Карл ХII решил возобновить наступление на Москву через Харьков и Белгород. Но перед этим он решил взять крепость Полтаву. К ней шведская армия подступила силой в 35 тыс. человек при 32 орудиях, не считая небольшого количества мазепинцев и запорожцев. Полтава стояла на высоком берегу реки Ворсклы. Город был защищён валом с частоколом. Гарнизон, которым командовал полковник Алексей Келин, состоял из 6,5-7 тыс. солдат, казаков и ополченцев. В крепости имелось 28 орудий.

Шведы, не имея артиллерии и боеприпасов для осады, пытались взять крепость штурмом. С первых дней осады они начали раз за разом штурмовать Полтаву. Ее защитники только в апреле месяце отразили 12 вражеских приступов, сами часто совершая дерзкие и удачные вылазки. Русская армия смогла подержать гарнизон Полтавы людьми и порохом. В результате героическая оборона Полтавы дала русским выигрыш во времени.

Таким образом, стратегическая ситуация для шведской армии продолжала ухудшаться. Полтаву взять не смогли, несмотря на длительную осаду и большие потери. В мае 1709 года потерпел поражение литовский гетман Ян Сапега (сторонник Станислава Лещинского), что развеяло надежды шведов на помощь из Речи Посполитой. Меншиков смог перебросить подкрепления в Полтаву, шведская армия оказалась в фактическом окружении. Единственной надеждой Карла было решительное сражение. Он верил в непобедимость своей армии и победу над «русскими варварами», несмотря на их превосходство в числе людей и орудий.

Ситуация перед сражением

Пётр решил, что пришло время для генерального сражения. 13 (24) июня наши войска планировали осуществить прорыв блокады Полтавы. Накануне царь отправил коменданту крепости Келину приказ, чтобы защитники крепости одновременно с ударом, которые наносили главные силы русской армии, совершили вылазку. Однако план атаки сорвала погода: сильный ливень поднял уровень воды в Ворскле настолько, что операцию отменили.

Но сорванная непогодой операция была компенсирована успешной атакой в Старых Сенжарах. Бывший в плену русский полковник Юрлов смог тайно известить командование, что в Старых Сенжарах, где содержались русские пленные, «неприятель зело не люден». 14 (25) июня туда направили драгун генерал-лейтенанта Генскина. Русские драгуны штурмом взяли город и освободили 1300 пленных, уничтожив 700 вражеских солдат и офицеров. В числе русских трофеев оказалась шведская казна — 200 тыс. талеров. Сравнительно незначительные потери русских войск — 230 убитых и раненых, были показателем падения боевого мастерства и духа шведских войск.

16 (27) июня 1709 года русский военный совет подтвердил необходимость генерального сражения. В этот же день шведский монарх был ранен в ногу. По версии, изложенной в «Гистории Свейской войны», Карл со свитой проверял посты и случайно нарвался на группу казаков. Одного из казаков король лично убил, но во время схватки пуля попала ему в ногу. По свидетельству современников битвы, когда король услышал, что несколько врагов пересекли реку, то он, захватив с собой несколько драбантов (телохранителей), атаковал и опрокинул их. Во время возвращения его ранили выстрелом из ружья. Это событие показало храбрость шведского короля и его безответственность. Карл XII привёл свою армию за тридевять земель от родной Швеции и оказался в Малороссии на грани катастрофы, что ему, казалось бы, следовало думать о том, как унести ноги и спасти солдат, а не рисковать жизнью в мелких стычках. В личной отваге Карлу не откажешь, это был храбрый человек, но мудрости ему не хватало.

Тем временем момент решающей битвы приближался. Ещё до ранения Карла, 15 (26) июня часть русской армии форсировала Ворсклу, до этого разделявшую две армии. Когда Реншильд доложил об этом королю, тот передал, что фельдмаршал может действовать по своему усмотрению. Со времен сражения при Лесной Карла одолевали приступы равнодушия, это был такой момент. Фактически шведы почти не оказывали сопротивления переправляющимся русским войскам, хотя водный рубеж был удобен для контратаки и обороны. 19-20 июня (30 июня — 1 июля) на противоположный берег реки вместе с основными силами переправился царь Петр Алексеевич.

Шведский король Карл XII, который всегда придерживался наступательной тактики, не проявил интереса к инженерной подготовке будущего поля битвы. Карл считал, что русская армия будет пассивна, и в основном будет обороняться, что позволит ему решительной атакой прорвать оборону противника и нанести ему поражение. Главная забота Карла состояла в том, чтобы обезопасить тыл, то есть лишить возможности гарнизон Полтавы сделать вылазку в тот момент, когда шведская армия будет увлечена сражением с армией Петра. Для этого Карлу необходимо было взять крепость до начала генерального сражения. 21 июня (2 июля) шведское командование организовало очередной штурм Полтавы. Шведы опять подготовили подкопы, заложили бочки с порохом, но, как и раньше, взрыва не было — взрывчатку благополучно изъяли осажденные. Ночью 22 июня (3 июля) шведы пошли на штурм, которые едва не завершился победой: «… во многих местах неприятель на вал всходил, но комендант показал несказанную храбрость, ибо он сам во всех нужных местах присутствовал и сикурсовал». В критический момент помогли и жители города: «Жители полтавские все были на валу; жены, хотя в огне на валу не были, токмо приносили каменья и прочее». Штурм провалился и на этот раз. Шведы понесли большие потери и не получили гарантии безопасности тыла.

Тем временем русские войска соорудили укрепленный лагерь у места переправы — деревни Петровка, расположенной в 8 верстах севернее Полтавы. Осмотрев местность, русский царь велел передвинуть армию поближе к расположению противника. Пётр решил, что открытая местность у Петровки предоставляет противнику большое преимущество, так как ранее шведская армия отличалась высокой маневренностью и умением перестраиваться в ходе сражения. Исходя из опыта битв у Лесной, было очевидно, что это преимущество шведы теряют в условиях, когда необходимо воевать в условиях пересечённой лесистой местности, ограничивающей маневр.

Такая местность была в районе селения Яковцы. Здесь, в пяти километрах от противника, русские 25 июня (6 июля) приступили к сооружению нового укрепленного лагеря. Он был усилен построенными впереди лагеря шестью редутами, которые преграждали путь шведам к главным силам русской армии. Редуты располагались один от другого на расстоянии ружейного выстрела. Осмотрев укрепления, царь Пётр 26 июня (7 июля) велел соорудить четыре дополнительных редута, расположенные перпендикулярно к первым шести. Устройство дополнительных редутов стало новшеством в инженерном оборудовании поля сражения. Не преодолев редуты, вступить в бой с противников была крайне опасно, необходимо было их брать. В то же время шведы, штурмуя редуты, в каждом из которых был гарнизон из роты солдат, должны были понести серьёзные потери от ружейно-артиллерийского огня. Кроме того, наступление через редуты расстраивало боевые порядки наступающих, ухудшая их положение при столкновении с главными силами русской армии.

Силы сторон

В распоряжении царя Петра в укрепленном лагере перед Полтавой было 42 тыс. регулярных и 5 тыс. нерегулярных войск (по другим данным около 60 тыс. человек). Армия состояла из 58 батальонов пехоты (инфантерии) и 72 эскадронов кавалерии (драгун). Кроме того, в резерве на реке Псел находилось ещё 40 тыс. человек. Артиллерийский парк насчитывал 102 орудия.

В шведской армии, если исходить из подсчёта потерь убитыми и пленными под Полтавой и Переволочной, а также тех, кто убежал с королем Карлом, в общей сложности было около 48 тыс. человек. Причём, численность наиболее боеспособных сил, которые участвовало в Полтавском сражении, была намного меньше. Из 48 тыс. необходимо вычесть около 3 тыс. казаков-мазепинцев и около 8 тыс. запорожцев во главе с К. Гордиенко, которые перешли на сторону Мазепы и Карла в марте 1709 года, а также около 1300 шведов, которые продолжали блокировать Полтавскую крепость. Кроме того, шведский король, видимо, не уверенный в победе и пытаясь прикрыть опасные направления, расставил несколько отрядов вдоль реки Ворсклы до впадения её в Днепр у Переволочны, сохраняя возможность отступления. Также из числа участников сражения стоит вычесть лиц не причастных к строевой службе: только под Переволочной в плен взяли 3400 «служителей». В результате Карл мог выставить около 25-28 тыс. человек и 39 орудий. В самом сражении с обеих сторон участвовали не все силы. Шведская армия отличалась высоким профессионализмом, дисциплинированностью и одержала немало убедительных побед на землях Дании, Саксонии и Польши. Однако последние неудачи сильно сказались на её боевом духе.

Денис Мартен. «Полтавская битва»

Сражение

27 июня (8 июля) в два часа ночи шведская армия под командованием фельдмаршала К. Г. Реншильда (короля его телохранители — драбанты несли на носилках) четырьмя колоннами пехоты и шестью колоннами кавалерии скрытно двинулась к позиции противника. Карл ХII призывал солдат храбро биться с русскими и приглашал их после победы на пир в шатры московского царя.

Шведская армия двинулась по направлению к редутам и остановилась в ночи в 600 м от передних укреплений. Оттуда раздавался стук топоров: это спешно достраивались 2 передовых редутов. Шведы заранее развернулись в 2 боевые линии: 1-я состояла из пехоты, 2-я — из кавалерии. Русский конный разъезд обнаружил приближение противника. С редутов открыли огонь. Фельдмаршал Реншильд в пятом часу утра приказал начать атаку. Шведы с ходу смогли взять два из них, которые не успели достроить. Гарнизоны двух других оказывали упорное сопротивление. Для шведов это был неприятный сюрприз: они знали только о линии из шести поперечных редутов. Их штурм начать не успели. Противника атаковали русские драгунские полки генералов Меншикова и К.-Э. Ренне. Шведская кавалерия вышла вперед пехоты, завязалось сражение.

Русские драгуны отбросили назад королевские эскадроны и по приказу Петра I отошли за линию продольных редутов. Когда шведы возобновили атаку, то их встретили сильным ружейным и пушечным огнем из полевых укреплений. Правый фланг шведской армии, попавший под перекрестный огонь и понеся большие потери, в беспорядке отступил к лесу у села Малые Будищи. Оторвавшиеся от главных сил во время схватки за редуты шведские правофланговые колонны генералов К.Г. Росса и В.А. Шлиппенбаха разгромили драгуны генерала Меншикова.

Около 6 часов Петр I построил русскую армию впереди лагеря в 2 боевые линии. Особенность построения заключалась в том, что каждый полк имел во второй линии свой, а не чужой батальон. Тем самым создавалась глубина боевого порядка и надежно обеспечивалась поддержка первой боевой линии. Центром командовал генерал князь А. И. Репнин. Общее командование войсками царь возложил на испытанного в войне фельдмаршала Б. П. Шереметева. Шведская армия, пробившаяся сквозь линию редутов, чтобы удлинить свой боевой порядок, построилась в одну боевую линию со слабым резервом позади. Кавалерия стала на флангах в две линии.

В 9 часов утра первая линия русских двинулась вперед. В атаку пошли и шведы. После непродолжительного взаимного ружейного огня (с расстояния около 50 метров) шведы, не обращая внимания на ружейно-пушечный огонь, кинулись в штыковую атаку. Они стремились скорее сблизиться с противником и избежать губительного артиллерийского огня. Карл был уверен, что его солдаты в рукопашном бою опрокинут любого противника. Правое крыло шведской армии, при котором находился Карл ХII, потеснило батальон Новгородского пехотного полка, на который навались 2 шведских. Создалась угроза прорыва русской позиции почти у самого ее центра. Царь Петр I лично повел в контратаку второй батальон новгородцев, стоявший во второй линии, который стремительным ударом опрокинул прорвавшихся было шведов, и закрыл образовавшуюся в первой линии брешь.

В ходе жестокого рукопашного боя шведская фронтальная атака захлебнулась, и русские стали теснить неприятеля. Линия русской пехоты стала охватывать фланги батальонов королевской инфантерии. Шведы запаниковали, многие солдаты побежали, боясь окружения. Шведская кавалерия без сопротивления умчалась в Будищинский лес; за ней туда устремились и пехотинцы. И только в центре генерал Левенгаупт, рядом с которым находился король пытался прикрыть отступление к лагерю. Русская пехота преследовала отступавших шведов до Будищенского леса и в 11 часов построилась перед последним лесным массивом, скрывавшим бежавшего противника. Шведская армия была полностью разгромлена и в расстроенном составе бежала во главе с королем и гетманом Мазепой от Полтавы к переправам через Днепр.

Русские потери составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Потери шведов — 9333 убитых и 2874 пленных. В числе пленных оказали фельдмаршал Реншильд, канцлер К. Пипер и часть генералитета. Русскими трофеями стали 4 пушки и 137 знамен, лагерь и обоз противника.

Остатки бежавшей шведской армии 29 июня (10 июля) вышли к Переволочне. Деморализованные и измотанные шведы стали тщетно искать средства для переправы через реку. Они разобрали деревянную церковь и соорудили плот, но его унесло речным течением. Ближе к ночи было найдено несколько паромных лодок, к которым добавили колеса от карет и повозок: получились импровизированные плоты. Но переправиться на западный берег Днепра удалось только королю Карлу ХII и гетману Мазепе с примерно тысячью человек приближенных лиц и личной охраны.

Затем к Переволочне подошли русские войска: гвардейская бригада во главе с генералом князем Михаилом Голицыным, 6 драгунских полков генерала Р.Х. Боура и 3 конных и 3 пеших полка во главе с Меншиковым. Он и принял в 14 часов дня 30 июня (11 июля) капитуляцию брошенной королем шведской армии, которая и не помышляла о сопротивлении. Было захвачено 142 знамени и штандарта. Всего было взято в плен 18 746 шведов, почти весь генералитет, вся их артиллерия, и оставшееся имущество. Король Карл ХII со свитой бежал во владения Турции.

Алексей Кившенко. «Капитуляция шведской армии»

Итоги

Ликвидация наиболее боеспособного ядра шведской армии имела стратегические последствия. Стратегическая инициатива в войне полностью перешла к русской армии. Шведская армия теперь оборонялась, опираясь на крепости, а русские наступали. Россия получила возможность одержать вверх на Прибалтийском театре. Бывшие союзники России по Северному союзу вновь выступили против Швеции. На встрече с саксонским курфюрстом Августом II в Торуни был вновь заключен военный союз Саксонии и Речи Посполитой с Россией. Датский король также вновь выступил против Швеции.

В Европе высоко оценили искусство русской армии в битве под Полтавой. Русское военное искусство было признано как передовое, новаторское. Знаменитый австрийский полководец Мориц Саксонский писал: «Вот таким образом благодаря искусным мерам можно заставить счастье склониться в свою сторону». Крупный французский военный теоретик первой половины XVIII века Роконкур советовал учиться на полководческом искусстве царя Петра I. О Полтавском сражении он писал следующее: «Столь решительная победа над наилучше дисциплинированными европейскими войсками не была ли известным предзнаменованием того, что со временем сделают русские… Действительно следует отметить этим сражением новую тактическую и фортификационную комбинацию, которая была бы реальным прогрессом для той и другой. Этим именно способом, до тех пор не употреблявшимся, хотя одинаково удобным для наступления и обороны, должна была быть уничтожена вся армия авантюриста Карла ХII».

Личный штандарт Карла XII, захваченный во время Полтавской битвы

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении

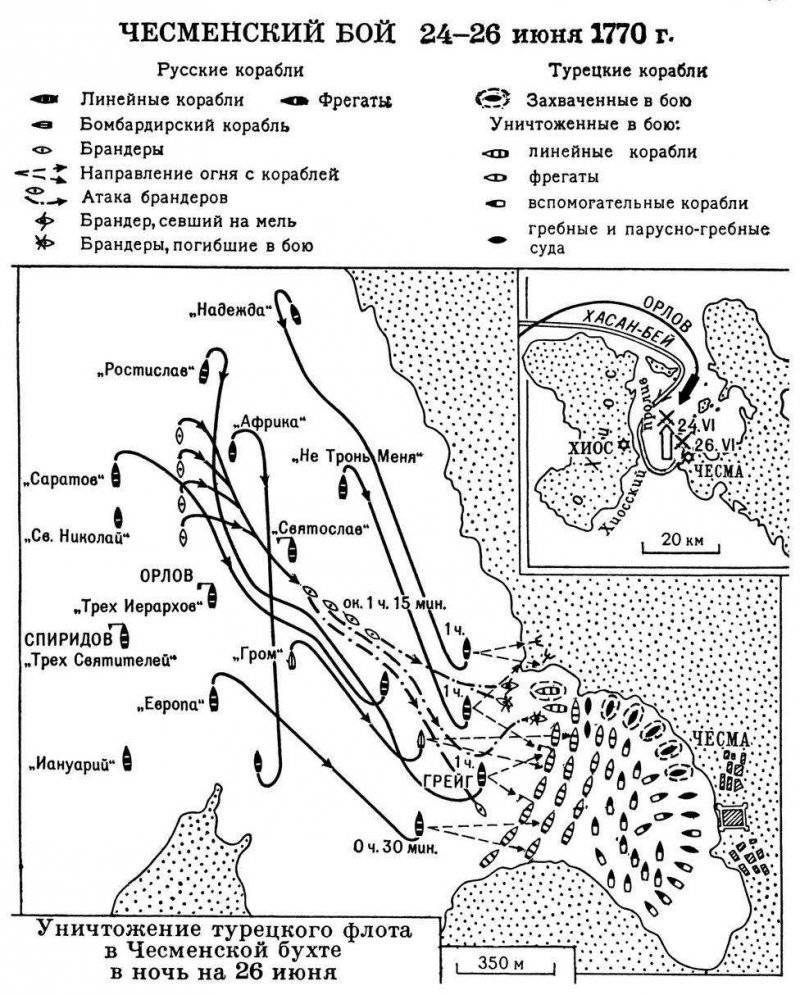

Морское сражение у крепости Чесма между русской и турецкой эскадрами – одно из крупнейших в эпоху парусного флота. Чесменское сражение стало настоящим триумфом русского флота и послужило весомым аргументом при заключении Кючук-Кайнарджийского мира, завершившего Русско-турецкую войну 1768-1774 гг.

Первое столкновение русских и турецких кораблей произошло в Хиосском проливе. 24 июня (7 июля) 1770 года, нагнав вдвое превосходящую по численности турецкую эскадру, адмирал Спиридов, под командованием которого находилось 9 линейных кораблей, 3 фрегата, один бомбардирский корабль и 17 вспомогательных судов, оценив позицию неприятельского флота, принял решение атаковать. Эскадра турок была построена в две линии, что позволяло использовать лишь половину огневой мощи, кроме того, пространство для маневра было ограниченно берегом.

План Спиродова заключался в следующем: под прямым углом, используя направление ветра подойти к неприятелю на расстояние бортового залпа и нанести как можно больший урон первой линии кораблей, в первую очередь, флагманским кораблям противника с целью нарушения управления флотом, не позволяя, при этом, туркам использовать численное превосходство.

Утром эскадра русских кораблей вошла в Хиосский пролив и выстроилась в ордер-баталию, кильватерную колонну. Головным шел «Европа», следом – «Евстафий».

В 11:30 корабли турецкой эскадры открыли огонь по приближающемуся флоту русских, однако, ощутимых повреждений не нанесли. К 12:00 маневр русского был, в целом завершен – начался ожесточенный обмен пушечными залпами на близкой дистанции. Не удалось занять свои места в строю трем русским кораблям: «Европа», вынужден был выйти из линии по настоянию лоцмана, позже он развернулся и встал за «Ростиславом», «Трех Святителей» из-за повреждения такелажа снесло в центр турецкого строя, «Св. Януарий» отстал и вынужден был развернуться и выйти из строя. После выхода из боя «Европы» основной целью турецких кораблей стал «Евстафий», на котором находился адмирал Свиридов. Флагман русского флота на расстояние ружейного выстрела сблизился с турецким 90-пушечным флагманом «Реал-Мустафа». Из-за больших потерь «Евстафий» не мог сманеврировать – завязался абордажный бой. От огня «единорогов» на «Реал-Мустафе» начался пожар, в результате которого оба корабля взорвались. Адмиралу Спиридонову и графу Ф.Г. Орлову удалось спастись.

К 14:00 турецкий флот начал поспешное отступление, у которого было много общего паническим бегством, из-за столкновений многие корабли добрались до Чесменской бухты без бушпритов. Ярко смятение, посеянное среди турок, демонстрирует поведение экипажа 100-пушечного корабля капудан-паши. Обрубая якорь, команда забыла о шпринге, в результате турецкий корабль повернулся кормой к атакующему «Трем Иерархам» и около пятнадцати минут находился под шквальным продольным огнем. При таком положении ни одна турецкая пушка не могла стрелять по русскому кораблю.

По итогам двухчасового боя в Хиосском проливе и русские, и турки потеряли по одному кораблю, однако инициатива полностью оказалась на нашей стороне, а турецкий флот оказался заперт в бухте, вырваться из которой не мог из-за слабого ветра. Так закончился первый этап Чесменского морского сражения.

Хотя турецкий флот и был блокирован в бухте, он по-прежнему оставался грозным противником. Кроме того, русская эскадра, не имея поблизости баз снабжения, и находясь под угрозой подхода помощи из Стамбула не могла позволить долгой блокады. Поэтому на военном совете 25 июня был принят план уничтожения турецкого флота в Чесменской бухте. Для атаки был сформирован специальный отряд, под командование С.К. Грейга, в который вошли 4 линейных корабля, 2 фрегата и бомбардирский корабль «Гром».

В 17:00 «Гром» начал обстрел неприятельского флота и береговых батарей. К полуночи на заданные позиции вышли остальные корабли отряда. В соответствии с планом, огонь планировалось открыть с дистанции в 2 кабельтовых (ок. 370 метров), линкоры должны были внезапно обстрелять скученный бухте флот турок, а фрегаты подавить береговые батареи, «Гром» также должен был перенести огонь на вражескую эскадру. После массированного обстрела в бой должны были вступить брандеры. План сработал практически идеально.

К часу ночи один из турецких кораблей загорелся от попавшего в него брандскугеля (зажигательный снаряд), пламя начало распространяться на соседние корабли. Пытаясь спасти корабли от пожара, турки ослабили артиллерийский огонь. Это позволило вести в бой брандеры, до этого остававшиеся за линейными кораблями. В 1 час 15 минут 4 брандера выдвинулись к заранее назначенным целям, однако выполнил задачу только один. Брандер лейтенанта Ильина. Ему удалось поджечь 84-пушечный корабль и вместе с командой покинуть горящее судно. Через некоторое время турецкий корабль взорвался, расшвыряв тысячи горящих обломков по всей бухте и распространив пожар на оставшиеся корабли потрепанного турецкого флота.

В течение всего нескольких часов взорвалось 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и более 50 небольших судов. Обстрел Чесменской бухты прекратился только к 4 утра, когда практически все корабли турецкой эскадры были уничтожены. В 9 утра на берег был высажен десант, штурмом взявший береговую батарею северного мыса.

Взрывы в бухте продолжались до 10 утра. Заметки свидетелей события описывают то, что осталось от турецкого флота как густое месиво из пепла, обломков, грязи и крови. Из всего флота в плен попало только 5 галер и один 60-пушечный корабль «Родос».

Турецкий флот в Эгейском море, на который возлагались большие надежды, прекратил свое существование.

Итогом Чесменского сражения стало установление господства русского флота в архипелаге и полное нарушение коммуникаций турок, что сильно ускорило завершение войны. Потери турецкой стороны составили более 10 тыс. человек. Русские потеряли 11.

Талант флотоводцев и нестандартные тактические решения блестяще продолжили, крайне плохо складывавшийся в начале, морской поход. Из 15 кораблей, вышедших из Кронштадта, до Средиземного моря добралось только 8. Граф Алексей Орлов пришел в ужас от увиденного в Ливорно флота. В экипажах не хватало врачей и квалифицированных офицеров, не было в достаточном количестве ни припасов, ни денег на их покупку. В своем сообщении Екатерине II он писал: «И если бы все службы были в таком порядке и незнании как эта морская, то беднейшее было наше Отечество». И, тем не менее, даже с такой «шикарной» характеристикой русскому флоту удалось одержать победу. Хотя сам граф Орлов не был столь оптимистичен в итогах сражения. «Если бы мы не с турками имели дело, легко бы всех передавили», – писал он императрице из Ливорно. Конечно, низкое качество турецкого флота сыграло свою роль, но учитывая двукратное превосходство в силах, не оно оказалось решающим в победе русской эскадры.

Виктория была достигнута за счет отказа от господствовавшей в то время в западноевропейских флотах линейной тактики, концентрации кораблей на главном направление, точному выбору момента нанесения удара и умелом использовании слабостей противника. Крайне важным было решение атаковать турецкую эскадру в бухте, несмотря на прикрытие береговых батарей южного и северного мысов. Тесное расположение турецких кораблей предопределило успех брандерной атаки и эффективность обстрела брандскугелями.

Триумфаторами Чесменской битвы стали граф Алексей Орлов: он был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени и получил право добавить к своей фамилии почетное Чесменский; адмирал Спиридов: представлен к высшей награде Российской империи – ордену Св. Андрея Первозванного. С Грейгу было присвоено звание контр-адмирала, также он удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени, который давал право на потомственное дворянство.

В честь этой победы установлен Чесменский обелиск в Гатчине. В 1778 году в Царском Селе была возведена Чесменская колонна. В Петербурге 1774-1777 построен Чесменский дворец и Чесменская церковь в 1777-1778. Имя «Чесма» в Российском флоте носил эскадренный броненосец и линейный корабль. Также в Анадырском заливе название Чесма получил мыс, открытый в экспедиции 1876 года клипером «Всадник». Чесменское морское сражение стало триумфом военно-морских сил России и доказало способность адмиралов действовать даже в крайне сложных условиях.

День ГИБДД (ГАИ) 2022

День ГИБДД (ГАИ) 2022

Чтобы напомнить людям о важности и значимости профессии сотрудников Госавтоинспекции был учрежден День ГИБДД (ГАИ). Рассказываем на какой день он приходится в 2022 году.

Практически у каждой профессии есть свой особый день в году. Есть он и у сотрудников Госавтоинспекции. Это 3 июля. Именно в этот день они отмечают День ГИБДД (ГАИ). Эта дата постоянная и из года в год не меняется: другими словами, она зафиксирована в праздничном календаре.

Официальным выходным 3 июля не является (отдыхаем мы в этот день лишь в том случае, если он выпадает на субботу или воскресенье). Но от этого День ГИБДД не становится менее значимым, ведь цель данного праздника – напомнить обществу о важной роли Госавтоинспекции в обеспечении безопасности дорожного движения, повысить престижность службы, а также «сохранить преемственность в работе подразделений ГАИ». Во всяком случае, так говорится в приказе, объявляющем 3 июля Днем работников ГИБДД.

История

На государственном уровне этот день начали отмечать совсем недавно. Ведь только в 2009 году тогдашний министр внутренних дел Рашид Нургалиев подписал приказ «Об объявлении Дня Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». Между тем неофициально гаишники уже более 80 лет считают 3 июля своим днем.

Дело в том, что именно более 80 лет назад в Советском Союзе появилась первая Государственная автомобильная инспекция. Соответствующее постановление Совнарком подписал 3 июля 1936 года. С тех пор работники ГАИ и взяли привычку неофициально праздновать каждый третий день второго летнего месяца.

После развала СССР образовалось новое государство – Российская Федерация – которому также была необходима служба, отвечающая за безопасность на дорогах. В связи с этим 28 мая 1992 года правительство РФ утвердило «Положение о Госавтоинспекции МВД России».

Следующие шесть лет все было без изменений, однако в 1998 году власти решили переименовать ГАИ в ГИБДД, посчитав, что «Госинспекция безопасности дорожного движения» лучше отражает суть деятельности ее сотрудников. А уже в 2002-м ведомству было решено вернуть старое название, а точнее дать службе второе официальное историческое наименование – Госавтоинспекция (ГАИ).

Традиции

По традиции те сотрудники ГАИ, которым посчастливилось отмечать свой праздник на службе, надевают в этот день парадную белую форму.

Еще 3 июля принято организовывать торжественные линейки, на которых, как правило, зачитываются поздравительные телеграммы от высших должностных лиц нашей страны, а также награждаются почетными грамотами и медалями лучшие работники автоинспекции. Особо отличившихся же гаишников в этот день повышают в должностях и званиях. Причем все это, как правило, проходит в торжественной обстановке.

Кроме того, 3 июля часто устраиваются показательные учения и демонстрации специальной техники, помогающей сотрудникам ГИБДД обеспечивать безопасность на дорогах.

Еще в День ГАИ принято обмывать звезды, то есть новые звания. Обычно гаишники, получившие в свой праздник повышение, бросают свои новые звезды (те самые, которые затем нужно будет пришить к погонам) в стакан, наполненный каким-нибудь (желательно крепким) алкогольным напитком. После этого они залпом выпивают содержимое стакана, задерживая зубами звездочки.

1 июля - День ветеранов боевых действий

1 июля - День ветеранов боевых действий

Локальные конфликты, боевые спецоперации, полномасштабные войны – всё это часть большой военной истории нашей страны. Чтобы делать выводы из ошибок прошлого, разрабатывать новые доктрины и стратегии, крайне важно учитывать боевой опыт, приобретавшийся в ходе самых различных вооружённых конфликтов, в которых приходилось участвовать российским (советским) военнослужащим и добровольцам. Не менее важным является сохранение уважения к ветеранам боевых действий, к тем, кто стоял на страже интересов Отечества.

Сегодня, 1 июля, в России отмечается День ветеранов боевых действий. Это день всех тех, чьи судьбы опалила война, кто с оружием в руках противостоял попыткам посягательства на конституционный строй нашего государства, на его границы, а также на его интересы за пределами Родины.

Ветераны боевых действий – это участники войны на Корейском полуострове, во Вьетнаме, Афганистане, Чеченской Республике, те, кто участвовал в ходе конфликтов на берегах Днестра, в Абхазии, Южной Осетии. Это добровольцы, противостоявшие распространению терроризма в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана; добровольцы, которые защищают многострадальное население Донбасса. Это военнослужащие, выполняющие боевые задачи в Сирии.

На днях в России было принято важное решение. После обращения дагестанских добровольцев к Владимиру Путину в ходе прямой линии, решено присвоить тем гражданским лицам, кто сражался с террористическим бандами под Ботлихом, статус участников боевых действий. Важно это в первую очередь в связи с тем, что обозначает уважение со стороны народа и государства к людям, которые, рискуя жизнями, выполнили долг по защите не только своей малой Родины, но и всей России. Ведь сложно себе представить, что в конечном итоге произошло бы в 1999-м и впоследствии, если бы местное население Дагестана не встало плечом к плечу против распространения террористической заразы.

В этот день «Военное обозрение» публикует слова благодарности в адрес всех ветеранов боевых действий в погонах и добровольцев, которые прошли через тяжёлые испытания ради того, чтобы сегодня над Россией было мирное небо. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений.