17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения

17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения

Ежегодно 17 декабря в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения (РВСН). До 1995 года День РВСН отмечался 19 ноября в рамках «Дня ракетных войск и артиллерии», хотя постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым в структуре Вооруженных сил СССР была учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН, а также иные органы военного управления, вышло 17 декабря 1959 года.

В качестве профессионального праздника установлен в 1995 году указом Президента России № 1239 от 10 декабря 1995 года. В 1997 году произошло объединение Ракетных войск стратегического назначения, Военно-космических сил, войск ракетно-космической обороны Войск Противовоздушной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ — Ракетные войска стратегического назначения. С июня 2001 года Ракетные войска стратегического назначения преобразованы в два рода войск — Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения – это отдельный род войск Вооруженных сил Российской Федерации, основной компонент наших стратегических ядерных сил (СЯС). РВСН являются войсками постоянной боевой готовности, несущими непрерывное дежурство и готовыми к выполнению поставленных боевых задач в любой момент времени по приказу президента РФ – верховного главнокомандующего ВС России.

История этого рода войск берет свое начало после завершения Второй мировой войны и неразрывно связана с созданием ракетной техники. Первая ракетная часть в Советской Армии – бригада особого назначения резерва Верховного главного командования (РВГК) – была образована в июле 1946 год на базе 92-го гвардейского Гомельского минометного полка.

В 1946-1959 годах в нашей стране активно создавалось и проектировалось новое ракетно-ядерное оружие, а также первые образцы МБР. В декабре 1959 года в составе ВС СССР было одно соединение, вооруженное МБР (ракеты Р-7 и Р-7А), а также 7 инженерных бригад и более 40 инженерных полков ракет средней дальности (РСД), вооруженных ракетами Р-5 и Р-12 с дальностью 1200 и 2000 км соответственно. Около половины из этих полков входило в состав дальней авиации ВВС.

В 1959-1965 годах шло активное развертывание и постановка на боевое дежурство ракетных частей и соединений, оснащенных МБР и РСД. К началу 1970-х годов на вооружение принимались все более мощные и совершенные баллистические ракеты, моноблочные боеголовки сменились на разделяющиеся, МБР получили системы индивидуального наведения на цель.

К середине 1980-х годов началось серийное производство мобильных МБР «Тополь». Массовое развертывание подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь» в составе группировки РК РВСН позволило решить проблему ее живучести в условиях возможного ядерного удара противника.

В настоящее время в составе РВСН находятся три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре — с шахтными пусковыми установками и восемь — с мобильными ракетными комплексами. В общей сложности на их вооружении находится более 400 пусковых установок с ракетами мобильного и стационарного базирования.

Наряду с комплексами «Ярс», РВСН ставит на боевое дежурство новейшие комплексы «Авангард» с гиперзвуковым блоком, а также готовится к постановке на вооружение комплекса «Сармат». Кроме того, на вооружении РВСН пока также остаются комплексы шахтного базирования «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и мобильного — «Тополь» и «Тополь-М». Перевооружение на новые комплексы идет поэтапно.

PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Дальность поражения заявлена в 11 тысяч километров.

По словам командующего войсками Сергея Каракаева, доля современных вооружений в составе РВСН в этом году достигла 81%.

С момента своего создания РВСН никогда не применялись, как военная сила, однако наряду с другими компонентами отечественных стратегических ядерных сил (СЯС) РВСН являются значимым аргументом при решении большого количества проблемных вопросов военно-политического характера.

12 декабря – День Конституции

12 декабря – День Конституции

День Конституции Российской Федерации – главный государственный праздник нашей страны. Конституция РФ – это Основной закон государства, имеющего славное прошлое и великое будущее. Он символизирует силу и независимость нашей страны.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года, именно потому эта дата стала государственным праздником. Этот документ гарантирует права и свободы граждан России, независимость и целостность страны, сохранение наследия наших предков.

В этом году впервые с момента принятия Основного закона в него внесли большое количество поправок, которые сделали этот документ соответствующим современным требованиям. Они укрепили государственный суверенитет страны, помогли сделать более совершенным государственное управление, усилили социальные гарантии, подтвердили нашу приверженность традициям и семейным ценностям.

Поправки в Конституцию по предварительным подсчетам должны были привести к изменению примерно 100 законодательных актов, но оказалось, что придется корректировать еще больше законов, около 150. Само собой, быстро это сделать невозможно, поэтому процесс имплементации пока еще далек от завершения. Предположительно приведение законодательства к нормам Конституции продолжится весь следующий год. Не исключено также, что некоторые поправки окажутся неработающими. Но будем надеяться, что их будет немного.

В деле приведения законодательства к новым конституционным нормам уже сделано немало. В частности, уже утвердили законы о правительстве, Конституционном суде, Совете Федерации, Госдуме, Госсовете, прокуратуре. Утвержден приоритет национального права над международным.

Теперь премьер-министра утверждает Дума, сенаторы (так их сейчас принято называть) Совета Федерации могут снимать судей Верховного и Конституционного судов. Частично ограничены полномочия президента: те решения, которые он раньше принимал единолично, теперь ему придется согласовывать с Советом Федерации. Помимо этого, государственные чиновники уже не могут быть иностранными гражданами и иметь зарубежные банковские счета.

Каждый гражданин нашей страны, если он считает себя патриотом, стремящимся к ее процветанию, обязан чтить и уважать Конституцию Российской Федерации, соблюдать ее положения. А настоящий патриотизм, любовь великой Родине начинается с заботы о своей семье и родным улице, деревне, городу, району.

День Конституции в России принято отмечать широко и массово, но в 2020 году в эту традицию внесла свои коррективы пандемия коронавируса. Из-за карантина большинство торжественных мероприятий тогда прошли в режиме онлайн.

День Героев Отечества

День Героев Отечества

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «…мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».

21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации. А 28 февраля 2007 года её утвердил президент Российской Федерации В.В.Путин (Федеральный Закон №22 от 28.02.2007 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

До 1917 года в России в день памяти Святого Георгия отмечался праздник георгиевских кавалеров, ещё в 1769 году российская императрица Екатерина II учредила Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду империи. Этим орденом награждались военные, проявившие в бою отвагу, доблесть и смелость. Орден имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что всего 4 человека стали кавалерами всех четырёх степеней, среди которых великие русские полководцы: М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.

После революции 1917 года праздник отменили и упразднили сам орден как государственную награду. Лишь в 2000 году указом президента Российской Федерации № 4463 «Об утверждении статуса ордена «Святого Георгия», положения о знаке отличия – Георгиевском кресте», ордену был возвращен его статус — статус государственной военной награды. Теперь и Российской Федерации.

Внешний вид Ордена Святого Георгия I степени

Первым георгиевским кавалером в Российской Федерации стал генерал-полковник Сергей Макаров. Награда нашла героя в августе 2008 года. На тот момент он командовал войсками Северо-кавказского военного округа. Сама дата говорит о том, с чем связана награда Сергея Макарова. Связана она с успешной операцией по принуждению Грузии к миру.

Орден с наградной книжкой:

В СССР высокой степенью отличия являлось звание Героя Советского Союза, учреждённое в апреле 1934 года. Первыми (20 апреля 1934 года) такого звания были удостоены лётчики, спасшие в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин» (М. Водопьянов, И.Доронин, Н. Каманин, С. Леваневский, А. Ляпидевский, В. Молоков, М. Слепнев).

За всё время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12772 человека. Последним Героем страны, прекратившей своё существование в декабре 1991 года, стал капитан третьего ранга Анатолий Солодков, который в ходе научных экспериментов совершил погружение на глубину 120 метров. Это был новый рекорд. К награде Анатолий Солодков был представлен осенью 1991.

С 1992 года одной из главных государственных наградой является звание Героя Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 20.03.1992).

Первым, удостоенным звания Героя Российской Федерации, стал генерал-майор авиации Суламбек Осканов, при выполнении им лётного задания на самолёте МиГ-29 произошёл отказ аппаратуры (отказ авиагоризонта), и генерал Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на посёлок Хворостянка Липецкой области. Высокое звание ему было присвоено 11 апреля 1992 года посмертно. Первого Героя РФ похоронили в его родном селе Плиево (Республика Ингушетия).

В настоящее время, уже второй год, в борьбе с террористическими группировками на территории Сирии принимают участие российские военные. Некоторым из них за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации (Вадим Владимирович Байкулов — полковник, офицер ГУ Генерального штаба ВС РФ, Александр Владимирович Дворников — генерал-полковник, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ЦВО, Андрей Александрович Дьяченко — майор, заместитель командира авиационной эскадрильи 47-го смешанного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО, Виктор Михайлович Романов — полковник, старший штурман-испытатель лётно-испытательного центра 929-го ГЛИЦ, Олег Анатольевич Пешков (посмертно) — подполковник, командир экипажа самолёта Су-24 из состава авиационной группы ВВС России, Прохоренко Александр Александрович (посмертно) — старший лейтенант, военнослужащий Сил специальных операций ВС России).

Александр Прохоренко, погибший при освобождении от боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) древней Пальмиры, вызвав огонь авиации на себя, стал не только российским, но и по-настоящему международным, героем. Семья Александра говорит о том, что из самых разных стран мира и сегодня продолжают приходить соболезнования в связи с утратой парня, мужество которого достойно уважения. Александр Прохоренко является одним из символов героической борьбы с международным терроризмом.

Ежегодно в декабре в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный приём, на который приглашаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия, члены правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, а также представители общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. Приём проводится президентом России, верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ.

Праздник широко отмечается по всей стране при активном содействии различных общественных организаций, включая военно-патриотические клубы. Различные учреждения культуры проводят митинги, торжественные собрания, устраивают тематические выставки и праздничные выступления в парках и концертных площадках. Праздник нацелен на то, чтобы ещё раз сказать огромное спасибо всем гражданам, проявившим героизм не только на военном поприще, но и на поприще спасения людей, при внесении вклада в развитии отечественной науки и техники. Одна из главных задач связана с непременным совершенствованием системы патриотического воспитания в современной России.

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

Сегодня, 6 декабря, в нашей стране отмечается День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Это дата, напоминающая о людях, которые ведут самую настоящую войну с наркобизнесом, борясь за жизни десятков тысяч соотечественников.

Стоит отметить, что наркотики и психотропные вещества уже давно стали серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира в целом. Однако в нашей стране масштабы их распространения носят пугающий характер. Согласно статистике, только в прошлом году на территории России было изъято из оборота более 35,5 тонн (!) запрещенных веществ. Для понимания масштабов бедствия – это примерно 20% от общемировых данных по изъятию.

Во времена Советского Союза объем незаконного оборота наркотических веществ значительно вырос в конце 70-х. Во многом это было связано с распространением молодежного течения хиппи. Тем не менее, в нашей стране проблема наркотиков на тот момент носила гораздо меньший характер, чем на Западе.

Однако уже в период с 1984-1990 гг. количество наркоманов, согласно официальным данным Минздрава СССР, увеличилось практически вдвое. В итоге, 6 декабря 1991 года в МВД Советского Союза были созданы первые подразделения по борьбе с незаконным оборотом психотропных и наркотических веществ. Именно это событие и легло в основу сегодняшнего праздника.

С 2016 года и по сей день вышеупомянутой проблемой в нашей стране занимается Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации. В его составе несут службу более 10 тыс. высококвалифицированных специалистов. Основными задачами ведомства являются борьба с преступными группировками, занимающимися распространением запрещенных веществ, перекрытие каналов поступления наркотиков в страну из-за рубежа, уничтожение подпольной инфраструктуры, где синтезируются психотропные вещества и пр.

Стоит добавить, что сегодня перед сотрудниками ГУНК МВД России стоит сложнейшая задача. Всеобъемлющая пропаганда наркотиков через кино, музыку и всевозможные блоги в сети, падение моральных норм среди молодежи, подражающей сомнительным кумирам, а также значительный рост желающих «заработать легкие деньги», втягивает в «паутину наркобизнеса» все больше молодых и не очень людей. Тем не менее, служители правопорядка не опускают рук и продолжают самоотверженно бороться за будущее нашей страны.

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

С тех пор прошло 50 лет, на протяжении которых мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» не терял своей актуальности и значимости для нашей страны. Сегодня это один из самых узнаваемых памятников России и Москвы. Указом президента страны от 17 ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Мемориал включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны.

Идею сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата 25 сентября 2014 года озвучил Сергей Иванов, который занимал на тот момент пост Главы администрации президента России. «Такой памятный день, если хотите, день поминовения, вполне можно было бы установить», – отметил чиновник, отвечая на предложение, прозвучавшее во время его встречи с победителями и участниками конкурса «Поиск. Находки. Открытие», проводимого среди школьных поисковых отрядов. Сергей Иванов подчеркнул, что для России такая памятная дата была бы особенно актуальной, принимая во внимание, что такого количества пропавших без вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в одной другой стране мира. 24 октября 2014 года за установление этой памятной даты проголосовали депутаты Государственной думы РФ, 5 ноября того же года соответствующий указ об установлении новой памятной даты – День неизвестного солдата – подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Стоит отметить, что первые памятники неизвестным солдатам начали появляться после Первой мировой войны. Впервые само это понятие, как и мемориал, появилось во Франции. Здесь 11 ноября 1920 года в Париже возле Триумфальной арки было сделано почетное захоронение неизвестного солдата, который погиб на полях сражений Первой мировой войны. Тогда же на мемориале появилась надпись: «Un soldat inconnu», а рядом с ним был торжественно зажжен Вечный огонь. Позднее подобный мемориал появился и в Великобритании у Вестминстерского аббатства, надпись на нем гласила: «Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу». Еще позднее подобный мемориальный комплекс появился и в США, он был открыт на Арлингтонском кладбище Вашингтона, где был захоронен прах неизвестного солдата, погибшего в Первую мировую войну. Надпись на надгробии гласила: «Здесь покоится снискавший славу и почет американский солдат, имя которого знает только Бог».

В нашей стране к идее создания такого мемориального комплекса обратились перед празднованием 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой зимой 1941 года. В начале декабря 1966 года газеты писали, что 3 декабря москвичи склонили головы перед одним из героев Великой Отечественной войны – неизвестным солдатом, который погиб на ближних подступах к Москве зимой 1941 года. В частности, газета «Известия» писала: «…он был сражен за Отчизну, за родную Москву. Вот все, что мы знаем о нем».

2 декабря 1966 года к месту прежнего захоронения – братской могиле советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе около полудня прибыли группа солдат и офицеров Таманской дивизии, а также представители Моссовета. Солдаты расчистили снег вокруг могилы и приступили к процедуре вскрытия захоронения. В 14:30 останки одного из покоившихся в братской могиле воинов были помещены в гроб и укрыты сверху оранжево-черной лентой – символом солдатского ордена Славы. На крышке гроба была расположена солдатская каска образца 1941 года. Гроб с останками неизвестного солдата был установлен на постаменте. Весь вечер и всю ночь, а также утро следующего дня, сменяясь каждые два часа, у гроба находился почетный караул молодых солдат Таманской дивизии с автоматами в руках, а также ветеранов Великой Отечественно войны. Рядом останавливались проезжавшие по шоссе машины, из окрестных деревень и поселков сюда шли люди, приходили даже из самого Зеленограда.

На братскую могилу советских воинов под Зеленоградом случайно наткнулись строители, это произошло перед открытием известного мемориала. Стоит отметить, что требования к выбору бойца были жесткими, они должны были исключить любую возможную случайность. Братская могила, выбранная для того, чтобы взять из нее прах воина, находилась в том месте, докуда немцы не смогли дойти, значит солдаты, захороненные здесь, не были в плену. На одном из бойцов очень хорошо сохранилась его форма со знаками различия рядового – Неизвестный солдат должен был обязательно быть самым простым бойцом. Еще одним тонким моментом было то, что погибший, которого захоронят у Кремля, не должен был оказаться дезертиром или солдатом, совершившим какое-либо воинское преступление и расстрелянным за него. Однако с преступника перед расстрелом обязательно снимали ремень, а на бойце из могилы под Зеленоградом ремень был на месте. У выбранного солдата не было обнаружено никаких документов и ничего, что могло бы раскрыть нам его личность – он пал, как неизвестный герой битвы за Москву. С 1966 года Неизвестным солдатом он становился для всей нашей огромной страны.

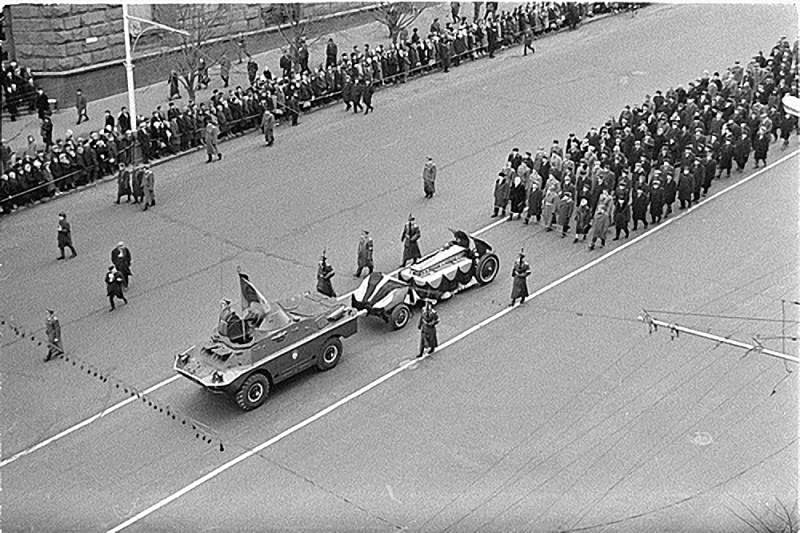

3 декабря 1966 года в 11 часов 45 минут гроб с бойцом был установлен на открытую машину, которая двинулась по шоссе в сторону столицы. Везде по пути следования траурную процессию провожали жители Подмосковья, которые выстроились вдоль Ленинградского шоссе, чтобы проститься с неизвестным героем. Уже в Москве, у въезда на улицу Горького (сегодня Тверская), гроб с машины был перенесен на артиллерийский лафет. Далее бронетранспортер с развернутым боевым знаменем направился дальше под звуки траурного марша в исполнении военного духового оркестра. Его сопровождали солдаты почетного караула, ветераны войны, участники обороны Москвы.

Конечной точкой маршрута стал Александровский сад возле Кремля. На трибуне среди руководителей страны и партии находились участники битвы за Москву – маршалы Советского Союза К. К. Рокоссовский и Г. К. Жуков. Во время митинга Рокоссовский произнес следующие слова: «Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником вечной славы героям, которые погибли на поле боя за родную землю, здесь отныне покоится прах одного из тех, кто своей грудью заслонил Москву». После завершения траурного митинга гроб опустили в могилу у кремлевской стены. Затем прогремел артиллерийский салют, батальоны всех родов войск прошли торжественным маршем по Манежной площади, отдав таким образом воинские почести Неизвестному солдату.

Спустя несколько месяцев, 8 мая 1967 году, в канун праздника День Победы здесь же состоялось официальное открытие всего мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата», был зажжен Вечный огонь. Вечный огонь в Москву был доставлен с военного мемориала, расположенного в Ленинграде на Марсовом поле, где были похоронены жертвы Революции. Зажег его в Москве у могилы Неизвестного солдата лично Леонид Ильич Брежнев, который принял факел из рук Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

Мемориал представляет собой надгробную плиту, которая покрыта бронзовым знаменем. На знамени лежит лавровая ветвь и солдатская каска, которые также были выполнены из бронзы. В центре мемориального комплекса была расположена бронзовая пятиконечная звезда, в которой и горит Вечны огонь славы. Возле огня расположена знаменитая надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Буквы надписи выполнены из лабрадорита. Надпись употребляется в прямом смысле, как символ всех без исключения погибших воинов, которые навсегда остались неизвестными. Справа рядом с Могилой Неизвестного солдата расположена гранитная аллея, на которой находятся порфировые тумбы темно-красного цвета с замурованными в них капсулами, содержащими землю из городов-героев: Ленинграда, Сталинграда (название возвращено в 2004 году, до этого был указан Волгоград), Киева, Одессы, Севастополя, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы и крепости-героя Брест.

С 12 декабря 1997 года в соответствии с президентским указом пост №1 почетного караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. Караульную службу здесь несут военнослужащие Президентского полка. В настоящее время мемориал являет местом, к которому в праздничные дни возлагаются венки и который посещают многочисленные делегации, в том числе прибывающие в российскую столицу с официальными визитами главы иностранных правительств и государств. Также мемориал является одним из самых популярных мест у туристов и московских молодоженов.

День морской пехоты России

День морской пехоты России

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты – профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных, а также гражданского персонала, проходящих или проходивших службу и работающих в воинских частях морской пехоты ВС РФ. История российской морской пехоты насчитывает уже 313 лет, она была сформирована Петром I еще в 1705 году. За более чем трехсотлетнюю историю своего существования русские морские пехотинцы вписали немало славных побед в историю нашего государства. Не случайно девиз морской пехоты ВМФ России – «Там, где мы, там победа!».

История российской морской пехоты берет свое начало в XVIII веке, насчитывая уже более трех веков. Указ о создании первого в Российской империи «полка морских солдат» был подписан тогда еще царем Петром Первым 16 ноября (27 ноября по новому стилю) 1705 года. Именно эта историческая дата согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России №253 от 15 июля 1996 года и была установлена в качестве Дня морской пехоты России. Так что, не смотря на богатую и долгую историю, День морской пехоты в нашей стране сравнительно молодой праздник.

Символично, что именно Пётр I, являющийся основателем российского регулярного флота, учредил и полки морских солдат, положивших начало отсчету славной истории российской морской пехоты. Свое боевое крещение морские пехотинцы приняли в сражениях Северной войны с Швецией, в ходе которой впервые в нашей стране было создано крупное десантное соединение – корпус общей численностью порядка 20 тысяч человек. В дальнейшем «солдаты моря» принимали участие практически во всех битвах и войнах, которые приходилось вести России.

Исторически первые воинские формирования, которые больше всего напоминали традиционную морскую пехоту, появились в Англии в 1664 году. В то время морские пехотинцы использовались на кораблях для ведения ружейного огня по экипажам кораблей противника, а также абордажного боя и несения караульной службы. Образованная в 1705 году российская морская пехота прошла боевое крещение в 1706 году в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота «Эсперн», отличилась она и в Гангутском сражении 1714 года, закончившимся победой русского флота. В те годы корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись непосредственно командирам кораблей, а вопросами их специальной боевой подготовки занимался начальник морской пехоты эскадры. После завершения очередной военной кампании абордажно-десантные команды соединялись в свои батальоны, занимались на берегу боевой подготовкой и несли караульную службу в казармах и на базе.

В конце XVIII – начале XIX века в связи с изменением способов ведения боевых действий флотов и характера войн морская пехота в России неоднократно подвергалась процессу реорганизации. В этот период времени морская пехота рассматривалась главным образом, как боевой род войск, основным предназначением которого являлись десантные операции. Отряды морской пехоты России приняли участие в Русско-турецкой войне (1768-1774 годов), в Средиземноморском походе адмирала Фёдора Ушакова (1798-1800 годов) во время войны России в составе второй коалиции против Франции, когда в результате успешных десантных операций удалось освободить от французских войск Ионические острова, взять штурмом с моря крепость Корфу, которая считалась неприступной, а также освободить южные и центральные регионы Италии, занять Неаполь и Рим. Позднее сформированный в 1810 году морской гвардейский экипаж стал единственной частью русского флота, которая одновременно представляла собой и корабельную команду, и пехотный гвардейский батальон, и приняла участие в Отечественной войне 1812 года. Участвуя в боях на сухопутном фронте, морской гвардейский экипаж частично выполнял некоторые функции морской пехоты, участвуя в наведении переправ через различные водные преграды.

В 1813 году части морской пехоты были переданы из состава флота в армейское ведомство, после чего на протяжении практически 100 лет крупные штатные формирования морской пехоты на русском флоте отсутствовали. Однако уже героическая оборона Севастополя 1854-1855 годов продемонстрировала необходимость наличия в составе флота большого количества морских стрелковых частей, подтверждая важность создания регулярных частей морской пехоты. Во время обороны города такие соединения пришлось экстренно создавать на месте из экипажей затопленных на рейде кораблей.

Несмотря на это, вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты в России был вновь поставлен лишь в 1910 году, а уже в следующем году Главный морской штаб представил свой проект создания постоянных пехотных частей, расположенных в основных базах русского флота: пехотного полка Балтийского флота, а также Владивостокского батальона и батальона Черноморского флота. В августе 1914 года в Кронштадте было сформировано три отдельных батальона, личный состав для них был взять из 1-го Балтийского флотского экипажа и Гвардейского флотского экипажа. Постоянные части морской пехоты российского флота приняли участие в боях Первой мировой войны (1914-1918 годов), а также принимали участие в гражданской войне в России, после ее завершения они вновь были расформированы.

В результате, как особый род сил ВМФ Советского Союза, морская пехота была вновь сформирована только перед Великой Отечественной войной в 1939 году, когда в составе войск береговой обороны Балтийского флота была сформирована отдельная стрелковая бригада. С началом Великой Отечественной на флотах, флотилиях и военно-морских базах страны начался процесс формирования бригад и батальонов морской пехоты. Они комплектовались главным образом личным составом с кораблей, различных береговых частей и курсантами военно-морских учебных заведений. В основном подразделения морской пехоты предназначались для ведения боевых действий на приморских направлениях фронта, проведения десантных и противодесантных операций. Всего в годы войны на советско-германском фронте действовала 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. Подразделения морской пехоты героически сражались с врагом под Москвой и Ленинградом, обороняли Одессу и Севастополь, советское Заполярье, участвовали в боях за Сталинград и других значимых сражениях войны. Всего в этих подразделениях воевало порядка 150 тысяч человек.

Несколько бригад морской пехоты в составе сухопутных войск дошли до Берлина, а в августе 1945 года советские морские пехотинцы высаживались на Курильских островах, в портах Кореи и Южного Сахалина, приняв участие в войне с Японией. Всего в годы войны морская пехота приняла участие в более чем 120 десантных операциях советских войск. За черные бушлаты и невероятную храбрость немцы прозвали морских пехотинцев «черной смертью» и «черными дьяволами». Даже когда всех солдат и офицеров Красной Армии переодели в общевойсковую форму, морские пехотинцы сохранили себе бескозырки и тельняшки. За проявленный на полях сражений Великой Отечественной войны героизм десятки соединений морской пехоты получили почетное звание гвардейских, а также различные почетные наименования. Десятки тысяч морских пехотинцев получили правительственные ордена и медали, более 150 человек стали Героями Советского Союза.

В 1956 году в очередной раз в истории в рамках реорганизации Вооруженных сил подразделения и части морской пехоты были расформированы. Вновь создавать их пришлось уже в 1963 году вместе с ростом задач, которые должен был решать ВМФ СССР. Части морской пехоты формировались на базе мотострелковых полков сухопутных войск. Первый Гвардейский полк морской пехоты, как и прежде, вновь появился на Балтийском флоте. В том же 1963 году полк морской пехоты был сформирован на Тихоокеанском флоте, в 1966 году – на Северном флоте, а в 1967 году – на Черноморском флоте.

В послевоенные годы подразделения морской пехоты привлекались для решения специальных задач на территории Египта, Сирии, Анголы, Йемена, Гвинеи, Эфиопии, Вьетнама. В 1990-е годы российские морские пехотинцы из состава Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. За проявленный в боях на Северном Кавказе героизм более 20 морских пехотинцев были удостоены звания Героя России, более пяти тысяч «черных беретов» были награждены правительственными орденами и медалями.

Сегодня морская пехота России – это высокомобильный род береговых войск ВМФ Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз страны, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота. Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных катеров и кораблей, либо десантируются на побережье вертолетами берегового и корабельного базирования при огневой поддержке со стороны кораблей флота и морской авиации. В ряде случаев морская пехота может преодолевать различные водные препятствия своим ходом при помощи плавающих боевых машин (в подавляющем большинстве случаев на бронетранспортерах). Подразделения морской пехоты России оснащаются главным образом плавающими образцами боевой техники, переносными зенитными и противотанковыми комплексами и автоматическим стрелковым оружием.

Совсем недавно на вооружении морской пехоты России появились также и основные боевые танки. Ранее Минобороны РФ приняло решение об усилении всех бригад морской пехоты танками Т-72Б3 и Т-80БВМ. Хотя эти тяжелые боевые машины не способны плавать, у российского флота имеются необходимые технические средства, для того чтобы быстро доставить их на берег. Как показывает опыт недавних учений, морским пехотинцам после высадка на берег не хватает огневой мощи, для того чтобы «зацепиться за плацдарм». Помимо этого танки необходимы для проведения экспедиционных операций, которые были бы аналогичны сирийской кампании. Эксперты полагают, что ввод в состав бригад морской пехоты танковых батальонов существенно увеличит их огневую мощь и боевую устойчивость, а также расширит возможный спектр решаемых задач. Предполагается, что подразделения морской пехоты России, действующие в районах страны с холодным климатом (в Арктике и на Камчатке), получат газотурбинные основные боевые танки Т-80БВМ, а остальные подразделения – Т-72Б3.

Продолжается процесс перевооружения морской пехоты России новой военной техникой. В морскую пехоту поступило значительное количество современных бронетранспортеров БТР-82А, превосходящих своих предшественников БТР-80 по многим параметрам. Помимо этого морская пехота России получает новые образцы стрелкового оружия, средств связи и экипировки, в том числе, не имеющий аналогов плавающий бронежилет «Корсар-МП». Также в соединения морской пехоты Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов поступает новая боевая экипировка «Ратник».

Заголовок новости вставляем вместо этой строчки

Текст новости вставляем вместо этой строчки

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей с вами безопасности. День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью стал важной вехой в истории нашей страны, не дав ей погрузиться в хаос жестокости и бандитизма.

Стоит отметить, что советский человек об организованной преступности знал крайне мало, да и то понаслышке. Где-то далеко зверствовали сицилийская Cosa Nostra, китайские триады, японская Якудза и другие мафиозные структуры. Однако в СССР все изменилось во времена перестройки.

Волнения в стране, а также отсутствие привычных стабильности и уверенности в завтрашнем дне создали благоприятные условия для появления той самой «мафии» уже в Советском Союзе. Для противостояния организованным преступным группировкам, которые на тот момент уже контролировали целые регионы, в 1988 году было создано 6-ое управление МВД СССР, ставшее прообразом легендарного УБОП.

Изначально в его состав вошли всего 32 человека – лучшие сотрудники милиции с безупречной репутацией. При этом стало очевидным, что три десятка даже высококлассных специалистов не могли справиться с огромными группировками, внутри которых наблюдалась слаженность и четкая иерархия.

Поэтому, в 1991 году, за полгода до распада СССР, ведомство было реорганизовано. Его численность расширили, а в его ответственность также вошли борьба с наркобизнесом и коррупцией.

После распада Советского Союза в 1992 году произошла очередная реорганизация структуры, которая получила название Главное управление по организованной преступности МВД Российской Федерации, а в 1994-м появилось всем известное ГУБОП РФ.

Численность сотрудников снова была увеличена. Кроме того, было значительно улучшено техническое оснащение подразделений. Все это сыграло ключевую роль в победе над организованной преступностью в России.

К счастью, «лихие 90-е» прошли, а так называемую «мафию» удалось «усмирить», вернув гражданам РФ спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Однако, как говорится: «беда не приходит одна». Над нашей страной нависла угроза терроризма.

В связи с этим, в 2004-м службу снова реорганизовали и переименовали. Теперь данная структура носила название «Департамент по борьбе с организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом МВД России».

Позднее ведомство подверглось еще одной, пока последней, реорганизации и с 2008 года называется «Главным управлением по противодействию экстремизму МВД РФ».

Стоит отметить, что о подвигах героев из вышеупомянутого ведомства редко рассказывают в СМИ. Однако согласно статистике, в нашей стране практически ежедневно происходит выявление или задержание разного рода боевиков и экстремистов.

Сегодня, в День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России, бывшие и действующие сотрудники принимают поздравления от друзей и близких. Особо отличившимся вручают медали и внеочередные звания, происходит чествование ветеранов.

Эти отважные люди отдают все свои силы, а нередко и жизнь, ради того, чтобы в наших домах царили мир и спокойствие. Они стали тем самым щитом, который надежно защищает граждан РФ от насилия.

12 ноября – День специалиста по безопасности в России

12 ноября – День специалиста по безопасности в России

День специалиста по безопасности – это праздник тех, кто обеспечивает нам защиту. Они защищают людей, различные объекты и даже информацию.

Это неофициальный праздник, который появился в 2005 году по инициативе организаторов интернет-портала Sec.Ru, крупнейшего в России онлайн-сервиса, занимающегося вопросами развития систем и средств безопасности.

В этот день обычно подводят результаты предварительного голосования, в котором определяют победителя в номинации «Признание рынка безопасности». Ему вручается почетная премия. Помимо этого, оглашаются имена участниц конкурса «Мисс безопасность», вышедших в финал. Это представительницы прекрасного пола, работающие в сфере безопасности.

В торжественных мероприятиях участвуют телохранители, сотрудники служб безопасности предприятий и организаций, причем как государственных, так и частных. После официальных мероприятий они общаются друг с другом, делятся опытом, завязывают полезные знакомства.

Этот праздник создавался для того, чтобы подчеркнуть огромное значение служб безопасности для всех отраслей человеческой деятельности в нашей стране, проявить уважение к работе специалистов этой отрасли.

Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. Благодаря вам безопасность является неотъемлемой частью нашей жизни. Пусть все угрозы рассеются благодаря вашей ответственности и профессионализму.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

10 ноября в Российской Федерации празднуют День сотрудника органов внутренних дел. Следователи и оперативники, участковые и инспекторы дорожно-патрульной службы, представители многих других подразделений органов внутренних дел в этот день отмечают свой профессиональный праздник. Ранее праздник нескольким поколениям сограждан был более известен как День милиции. В День полиции переименовывать не стали, найдя альтернативный вариант.

К сотрудникам полиции отношение в российском обществе двоякое. Не будем лукавить, многие наши сограждане, в том числе и вполне законопослушные люди, а то и имеющие собственный опыт службы в силовых структурах, тем не менее, относятся к полицейским не очень положительно. Сказываются даже не годы, а десятилетия создания средствами массовой информации негативного образа полицейских, чему, к сожалению, часто способствуют своим поведением и отдельные стражи порядка.

Конечно, на одного негодяя в органах внутренних дел приходятся сотни высокопрофессиональных и порядочных сотрудников. Но освещать жизнь и деятельность «оборотней в погонах» прессе и кинематографу куда интереснее. Да и людям, чего таить, интересно читать про миллиарды подполковника Захарченко, а не про очередной рабочий день скромного участкового, живущего на небольшую зарплату. Хотя таких трудяг-участковых, оперов, ППС-ников, работающих «на земле», куда больше, чем разбогатевших на взятках и махинациях «оборотней в погонах». И задача средств массовой информации – рассказывать не только о преступлениях, совершенных людьми в погонах, но и приводить позитивные примеры их деятельности, которых все же гораздо больше.

В День сотрудника органов внутренних дел стоит вспомнить о многих тысячах правоохранителей, отдавших свои жизни во имя борьбы с преступностью, защищавших Отечество от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, стоявших на переднем краю борьбы с терроризмом на Северном Кавказе и в других регионах России. Именно эти люди, а не пресловутые «оборотни», и являются лицом и совестью органов внутренних дел.

Но самое важное – воспитывать молодое пополнение полицейских на примерах тех людей, для которых честь и долг не были пустыми понятиями. В этом плане стоило бы повысить качество отбора курсантов в профильные образовательные учреждения системы МВД, более внимательно относиться и к кандидатам с «гражданки», приходящим в систему внутренних дел. Ведь именно молодому поколению полицейских предстоит формировать лицо российских органов внутренних дел будущего.

Поздравляем всех бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и Советского Союза, а также всех причастных, включая, разумеется, и членов семей, с профессиональным праздником.

День специального отряда быстрого реагирования

День специального отряда быстрого реагирования

В Росгвардии 9 ноября отмечается День специального отряда быстрого реагирования, также известный как День СОБР или День полицейского спецназа. Раньше этот отряд входил в структуру МВД России. Основная задача специальных отрядов быстрого реагирования СОБР — борьба с организованной преступностью.

СОБР был сформирован в начале 1990-х годов двадцатого века, когда после распада СССР, страна погрузилась в хаос и бандитский беспредел, когда вооруженные бандитские группировки, чувствуя полную безнаказанность, занимались рэкетом и держали в страхе население, занимались незаконной продажей наркотиков и оружия.

Официальной датой формирования СОБР считается 10 февраля 1992 года, тогда он назывался отдел тактических операций в составе ГУОП МВД России, но уже осенью того же года переименован в Специальный Отряд Быстрого Реагирования. Он создавался на базе уже существующих отрядов милиции специального назначения — ОМОН.

Особые подразделения специального назначения были образованы в структуре МВД еще в 1978 году, готовясь к Московским Олимпийским играм 1980 года для обеспечения безопасности при проведении столь значимого для СССР мероприятия мирового масштаба.

Функции и задачи этих двух отрядов — ОМОН и СОБР существенно отличаются. ОМОН обеспечивает общественный порядок и безопасность, борется с хулиганами и нарушителями общественного порядка. СОБР имеет отношение непосредственно, к так называемой «криминальной милиции», и ведет борьбу с организованной преступностью, бандитскими формированиями и вооруженными группировками.

Отбор кадров для службы в СОБР велся с особой тщательностью, в его состав вошли психологически и физически подготовленные бойцы, люди проверенные в деле или отличившиеся в реальных боевых операциях.

С течением времени в отряде происходили реформы и преобразования. В 2002 году подразделения были переименованы в ОМСН — Отряд Милиции Специального Назначения, но это не меняло его сути, традиции были сохранены и даже преумножены. В таком виде он просуществовал, вплоть до 2011 года, когда вновь стал называться СОБР.

За годы существования был приобретен богатый опыт по борьбе с опасными бандитскими группировками. Отличных бойцов СОБР не учат ни в одном ВУЗе страны, боевые навыки они получают исключительно на практике. Бойцы прошли крещение, принимая участие в спецоперациях в Дагестане, Чечне и Таджикистане.

На счету доблестных сотрудников СОБР не одно задержание криминальных групп, незаконных бандформирований, опасных преступников, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков, мероприятия по защите и охране должностных лиц и иностранных делегаций, борьба с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников.

Несколько отрядов постоянно присутствовали и присутствуют в Северо-Кавказском регионе, в районах проведения контртеррористических операций. Без их участия не проходит ни одна крупная операция. С 2003 года отдельные отряды получили имена собственные, так появились отряды: «Барс» и «Рысь», «Вектор», «Булат», «Терек», «Викинг» и «Гранит».

На сегодняшний день СОБР «Рысь» считается элитой полицейского спецназа. В МВД России СОБР «Рысь» занимает лидирующие позиции. Офицеры этого подразделения всегда находятся в состоянии боевой готовности и в любое время готовы убыть на спецзадание в любую точку страны по тревоге, туда, где в них есть необходимость. Впрочем, так же как и сотрудники других отрядов.

У каждого, так называемого именного отряда имеется своя символика — индивидуальная эмблема и флаги с эмблемой и названием. Сотрудники СОБР постоянно тренируются, в их подготовку входит отработка четких и слаженных действий во время захвата домов, зачастую с использованием альпинистского снаряжения, транспорта — самолетов, автобусов, поездов, автомобилей.

Конечно, бойцы СОБР, как и бойцы других спецподразделений, постоянно подвергают свои жизни опасности, многие из сотрудников, принимая участие в боевых операциях, были не однократно ранены. При исполнении служебного долга погибло около 300 бойцов СОБР, около 30 сотрудников удостоены звания Герой России, больше половины из них посмертно.

День СОБРа, как профессиональный праздник еще очень молодой, лишь начиная с 2004 года, его ежегодно отмечают 9 ноября бойцы Специального Отряда Быстрого Реагирования. В этом году СОБР МВД РФ отпразднуют свой профессиональный праздник в десятый раз. Хочется, чтобы в службе бойцов СОБР было меньше тревожных дней, чтобы в стране стало меньше преступности.