День воссоединения Крыма с РФ

18 марта - День воссоединения Крыма с РФ

История воссоединения Крыма с Россией

Договор о принятии республики в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2023 года отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день девять лет назад был подписан договор о принятии в состав РФ Республики Крым.

Кризис власти на Украине

В ноябре 2013 года на Украине начался политический кризис, вызванный отказом официальных властей от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сторонники евроинтеграции потребовали отставки президента и правительства страны. Волна беспорядков, начавшаяся в Киеве, перекинулась на другие украинские города и регионы. Однако власти Автономной Республики Крым (АРК), где преобладало русскоязычное население, отказались поддерживать оппозицию. 4 февраля 2014 года президиум Верховного совета республики постановил инициировать проведение общекрымского опроса о статусе полуострова «в условиях политического кризиса и рвения к власти групп национал-фашистского толка».

22 февраля 2014 года в результате госпереворота власть на Украине перешла к оппозиции, президент Виктор Янукович был вынужден покинуть страну. Уже на следующий день, 23 февраля, Верховная рада отменила закон 2012 года «Об основах государственной языковой политики», который предоставлял русскому языку статус регионального там, где он являлся родным как минимум для 10% населения, и давал ему равные права наравне с государственным украинским языком. Кроме того, в парламенте был зарегистрирован проект постановления о проведении в стране люстрации, внесенный депутатами от националистической партии «Свобода». МИД России выступил с заявлением, в котором выразил озабоченность звучащими в Раде «призывами к чуть ли не полному запрету русского языка, люстрации, ликвидации партий и организаций, закрытию неугодных СМИ, снятию ограничений на пропаганду неонацистской идеологии».

Акции протеста в Крыму

23 февраля 2014 года пророссийски настроенные жители полуострова, не желая признавать новое украинское правительство, начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета республики. Основным требованием митингующих было отделение Крыма от Украины. В Севастополе также прошел митинг, в ходе которого главой города был избран предприниматель Алексей Чалый. Аналогичные акции прошли в Керчи и других городах Крыма, на полуострове стали формировать отряды самообороны.

26 февраля в Симферополе у стен крымского парламента произошли столкновения между сторонниками новых украинских властей и пророссийски настроенными жителями Крыма, пришедшими на митинг. В результате беспорядков 2 человека погибли и более 30 получили ранения. Работа Верховного совета была блокирована. На следующий день, после освобождения здания и возобновления работы парламента, депутаты отправили в отставку правительство Анатолия Могилева и назначили новым премьер-министром АРК лидера местного движения «Русское единство» Сергея Аксенова.

Подготовка референдума о статусе Крыма

27 февраля 2014 года Верховный совет республики назначил дату проведения референдума по вопросу статуса Крыма — 25 мая того же года.

1 марта Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова. В связи с обострением ситуации в регионе референдум о статусе Крыма решено было перенести на 30 марта. Депутаты горсовета Севастополя проголосовали за неподчинение киевским властям и за поддержку проведения в Крыму референдума о расширении статуса автономии.

Декларация о независимости и референдум

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к президенту России с просьбой включить республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта.

В тот же день власти Крыма назначили референдум на 16 марта. Севастопольский городской совет принял постановление об участии в общекрымском референдуме.

11 марта была подписана Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

На общекрымский референдум 16 марта было вынесено два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 г. и за статус Крыма как части Украины?». Участникам голосования нужно было выбрать один из двух вариантов.

Вопрос считался одобренным, если его поддержат более 50% проголосовавших. Бюллетени были напечатаны на трех языках — русском, украинском и крымско-татарском.

По итогам плебисцита за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% избирателей (1 233 002 человека) в Крыму и 95,6% (262 041) в Севастополе. За статус Крыма как части Украины высказались 2,51% (31 997 человек) в Крыму и 3,37% (9 250) в Севастополе.

Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе — 89,5%. За проведением референдума следили более 50 наблюдателей из 21 страны, в т. ч. Израиля, Италии, Франции.

Провозглашение независимости Крыма и признание Россией

17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя. В документе также содержалось обращение к России с предложением о принятии Крыма в состав РФ в качестве нового субъекта Федерации со статусом республики.

В тот же день крымский парламент был переименован в Государственный совет Республики Крым, Севастопольский городской совет — в Законодательное собрание Севастополя. Госсовет Крыма признал расположенную на полуострове государственную собственность Украины собственностью республики и постановил, что с 17 марта в Крыму «не применяется законодательство Украины, не исполняются решения Верховной рады и иных госорганов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года».

Севастопольский парламент единогласно принял постановление о вхождении Севастополя в состав России в качестве отдельного субъекта Федерации — города федерального значения.

17 марта президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством.

Принятие Крыма в состав России

Юридическим основанием для принятия Крыма в состав России стал федеральный конституционный закон РФ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года, согласно которому принятие в состав РФ новых субъектов Федерации возможно в результате заключения международного договора.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Согласно договору, Республика Крым считается принятой в состав РФ с даты его подписания — 18 марта (формально договор вступил в силу с 1 апреля 2014 года, после вступления в силу законов о ратификации).

20 марта 2014 года Госдума приняла федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», который закрепил положения межгосударственного договора (за — 445 голосов, против — 1).

21 марта федеральный конституционный закон был одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ. Кроме того, в тот же день Путин подписал закон о ратификации межгосударственного договора, а также указ об образовании Крымского федерального округа, в который вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь (28 июля 2016 г. Крымский округ был упразднен, Республика Крым и Севастополь включены в состав Южного федерального округа). Вечером в Москве, Севастополе и Симферополе был дан праздничный салют.

Согласно документам, Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ на основании результатов общекрымского референдума и в соответствии с декларациями о независимости на правах новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Граница Крыма с Украиной на суше была определена по линии территорий Республики Крым и Севастополя, существовавшей на день их воссоединения с РФ. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров России, норм и принципов международного права.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в Крыму, были признаны гражданами Российской Федерации, за исключением тех, кто решил сохранить гражданство Украины.

Государственными языками Республики Крым признаны русский, украинский и крымско-татарский языки.

11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым.

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией, который установлен законом «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» от 29 декабря 2014 года

День сотрудников частных охранных агентств

11 марта - День сотрудников частных охранных агентств

Какой праздник 11 марта? День сотрудников частных охранных агентств

Вот бы удивились жители нашей многомиллионной страны лет эдак 30 назад, если бы им сказали, что не престижная, обычная профессия сторожа в третьем тысячелетии превратится в одну из самых востребованных, высокооплачиваемых и будет называться «охранник». Решающую роль в этом процессе сыграло появление частной собственности, для обеспечения безопасности которой требуются специально обученные люди. Сегодня данная тенденция развивается не по дням, а по часам, оставляя далеко позади штатных сторожей государственных учреждений. Последних в связи с сокращением количества организаций, финансируемых руководством страны, также мало, словно оазисов в пустыне. 11 марта в России отмечают праздник День сотрудников частных охранных агентств как результат своеобразной победы индивидуальной собственности над общественной.

История праздника

Толчком к основанию знаменательной даты послужил закон, принятый российским правительством в 1992 году. Звучал он следующим образом: «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Специальность «охранник» была официально признана самостоятельной всего несколько лет назад – в 2009 году. Зато российский социум воспринял ее превосходно: судя по статистике, спустя год в стране работало более 25 тысяч агентств частного характера, оказывающих услуги по охране различных объектов.

Каждый из сотрудников частных охранных агентств в обязательном порядке имел лицензию, разрешающую и придающую законный характер его деятельности. Значительное количество охранников выполняло служебные обязанности, имея при себе огнестрельное оружие.

Помимо сотрудников охранных агентств, 11 марта могут считать своим профессиональным праздником и частные детективы, занимающиеся расследованием, наблюдением, поисками, осуществляемыми по индивидуальному заказу.

Ничуть не ошибутся, примкнув к дружному дуэту, телохранители. В официальном реестре профессий нашей страны нет такой специальности, но данный факт не умаляет достоинств должности и плюсов ее существования для лиц, нуждающихся в безопасности по веским, личным причинам.

На сегодняшний момент российские просторы являются местом жительства и работы более 7000 охранников, под защитой которых, согласно аспектам должности, находятся не частные объекты, а живые люди.

Как специалисты во всех трех направлениях празднуют свой профессиональный праздник 11 марта День сотрудников частных охранных агентств? Вопреки вероятной убежденности в проведении руководством агентств для своих служащих фуршетов, концертов, иных форм торжества, никаких особо помпезных мероприятий не организуют. Но даже без этого любой чествуемый на праздник 11 марта находится в превосходном расположении духа, ведь на него со всех сторон сыплются поздравления, пожелания счастья и материального благополучия, подкрепленные памятными подарками. А возможно – и премией от начальства, если сотрудник того достоин.

Профессия «охранник»

Чем же, кроме солидной заработной платы, так привлекательна для лиц мужского (и не только) пола специальность частного охранника? Существует, как минимум, три важных преимущества профессии перед остальными видами трудовой деятельности.

- Чтобы заступить на должность охранника, не требуется профильного образования — достаточно соответствовать некоторым критериям: например, быть физически выносливым, совершеннолетним, не иметь инвалидности и судимостей. В этом случае оплата труда особенно не поправит финансовое положение, поэтому дополнительно следует пройти профессиональные курсы, по окончании которых выдается удостоверение, разрешающее частную охранную деятельность.

- Комфорт на рабочем месте: охранник может позволить себе своевременный прием пищи, отдых и даже – вздремнуть часок.

- Служебный график, открывающий возможность трудиться еще где-то помимо основной работы. Больше часов – соответственно, больше денег.

Качества сотрудника частных охранных агентств

Если говорить о навыках, которыми должен обладать охранник, то кроме хорошей физической подготовки, подкованности в правовом деле и частично – в медицине, в психологическом портрете человека, занимающего столь ответственную должность, обязательно должны присутствовать такие черты, как быстрая реакция, находчивость, умение принимать нестандартные решения, терпение, стрессоустойчивость, наблюдательность. Далеко не все эти качества можно выработать, воспитать в себе в силу особого темперамента и врожденных свойств характера, из чего следует вывод: на должность сотрудника частного охранного агентства подойдет не каждый. Кстати, вышеуказанные особенности нуждаются в еще большем развитии, если субъект решил стать телохранителем. Данное утверждение вполне оправданно: разве можно поспорить с тем, что жизнь человеческая гораздо ценнее безопасности строительных объектов? Также для телохранителей важно владеть знаниями по психологии, дабы вовремя избегать конфликтов с заказчиком. Эту должность в последнее время выбирают и женщины, если они, конечно, соответствуют необходимым физическим и психическим критериям.

День работника органов наркоконтроля в России

11 марта - День работника органов наркоконтроля в России

Ежегодно 11 марта все работники полицейских ведомств, выполняющие контролирующие функции в вопросах нелегальной реализации наркотиков, отмечают свой карьерный праздник – День работника органов наркоконтроля, утвержденный на законодательном уровне в 2008 году. Команда Карьерист.ру сердечно поздравляет всех сотрудников этих ведомств с их днем, желает им как можно больше внимательности, предосторожности и бравой интуиции в их нелегком деле. Мы всем коллективом надеемся, что у Вас будет как можно меньше работы и как можно больше свободного времени! Пускай все Вашу работу занимает лишь законный оборот в аптеках и больницах, а противозаконный трафик навсегда останется за бортом.

С праздником Вас, дорогие работники органов наркоконтроля!

История профессии

В качестве праздничного числа 11 марта стало неслучайным – именно сегодня, но 14 лет назад, Владимир Путин, своим Указом № 306, создал отдельную особую службу – Госнаркоконтроль, который и выполняет контролирующие и надзорные функции, препятствуя их нелегальной реализации и сбыту наркотиков по всей России. Позже он получил название Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков или ФСКН РФ. Несмотря на явно смежные с полицией функции, наркополицейские находились в подчинении непосредственно у президента РФ. Но, после серьезного международного скандала в марте 2016 года, ФСКН была упразднена президентом, а ее функции были переданы Главному управлению по контролю за оборотом наркотиков, которое теперь находится в составе МВД.

В царские времена не существовало специализированного органа для этого – оборот наркотиков контролировал Медицинский департамент МВД РИ. В советское время также долгое время не было специальной службы – отсутствие понимания всей глубины проблем с наркотиками стало причиной того, что первый такой отдел милиции появился лишь в начале 70-х. В 1973 году в структуре угрозыска был создан уже независимый Отдел по борьбе с наркоманией. В 1989 году он был реорганизован уже в Управление, которое с приходом независимости стало настоящей отдельной службой уголовной полиции.

И сегодня, когда органы наркоконтроля снова вернулись в структуру МВД, можно констатировать успешность предыдущей работы ведомства. Только за 2012-16 годы были раскрыты более 100 тыс. характерных уголовных дел, закрыты тысячи притонов и точек распространения наркотиков, уничтожены сотни тонн психотропных и наркотических веществ, которые, благодаря сотрудникам органов не смогли дойти до конечного потребителя, предотвратив ущерб, который оценивается в 500 млрд рублей.

Общая численность сотрудников органов наркоконтроля в РФ насчитывает 35 тысяч человек, и каждый из них заслуживает сегодня на самые искренние поздравления.

Рынок труда в сфере наркоконтроля

Несмотря на специфический характер работы органов наркоконтроля, трудоустройство в них считается одной из самых престижных профессий в России, по крайней мере, среди желающих работать в правоохранительных органах. В частности, по данным отдела кадров ныне расформированного ФСКН, еще в начале 2016 года на службу принимали лишь одного из пятнадцати желающих соискателей. Их мотивация, очевидно, обусловлена интересом к работе и борьбе с преступностью, поскольку зарплата в органах наркоконтроля не отличается от зарплат в полицейских подразделениях. Так, сам оклад находится в районе 20 тыс. рублей, но конкретная получаемая зарплата будет разниться, в зависимости от занимаемой должности, звания, стажа, показателей и премий. В среднем, до расформирования ФСКН сотрудники получали около 30-40 тыс. рублей, и после перехода полномочий ведомства в МВД ситуация не изменилась.

Однако, несмотря на сохранение зарплатного уровня, ситуация с трудоустройством в структурные подразделения Главного управления по контролю за оборотом наркотиков существенно ухудшилась. Связано это как раз с расформированием ФСКН, после которого около 16 тыс. его бывших работников, а это половина всего штата, оказались «на улице». Изначально их обещали принять на службу в структуры МВД, но из-за отсутствия вакантных точек в трудоустройстве им отказано. Более того, начиная с лета 2016 года, им перестали выплачивать заработную плату, ввиду того, что официально ведомство уже было ликвидировано. На данном этапе часть из бывших сотрудников все-таки переведена в МВД, но большинство все же пополнили армию безработных.

Оптимальная возможность для этого – окончание одного из образовательных учреждений в структуре МВД по соответствующей специальности, и лишь в таком случае можно надеяться на работу там. Кроме того, теоретически возможен и перевод в местное управление по контролю за оборотом наркотиков из других полицейских подразделений, однако, такой шанс появится лишь в случае наличия в УНК вакантных мест, с которыми, исходя из вышесказанного, сегодня крайне «туго».

Но если несмотря на это, Вас не покидает желание работать в органах наркоконтроля, нужно быть готовым к длительному отбору и попыткам трудоустроиться. Так, сами требования для трудоустройства ничем не отличается от требований для других подразделений полиции: возрастное ограничение до 35 лет, наличие военного билета, наличие профильного, желательно юридического образования, положительные выводы военно-врачебной и профессионально-психологической комиссий. А уже имея опыт работы в органах наркоконтроля, устроится в другие, частные структуры, будет гораздо проще!

Международный женский день

8 марта - Международный женский день

Восьмого марта во многих странах мира отмечается праздник весны, женской красоты и нежности, внимания к женщине вне зависимости от ее возраста и статуса. Хотя изначально целью праздника была борьба за свободу и равноправие работниц женского пола.

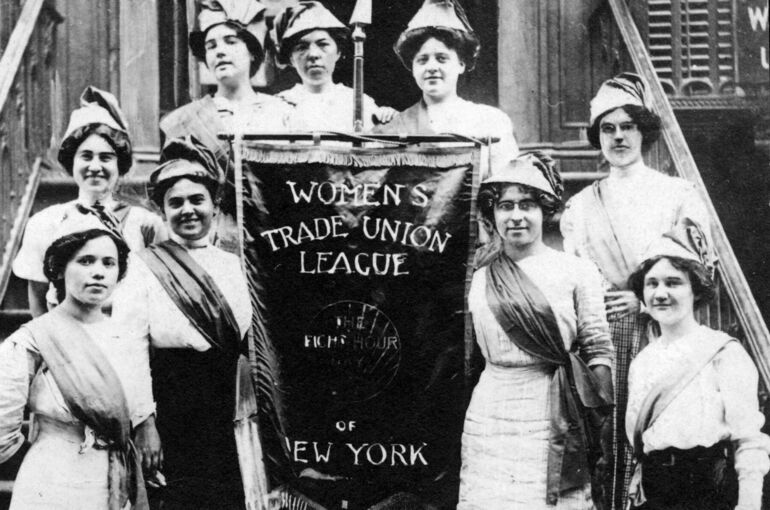

История праздника 8 Марта началась в 1857 году в Нью-Йорке. Работницы фабрик по выпуску одежды и текстиля провели акцию протеста против бесчеловечных условий труда и низкой зарплаты. Через 51 год, 8 марта 1908 года, также в Нью-Йорке 15 тысяч женщин устроили демонстрацию под лозунгом «Хлеб и розы». Протестующие требовали сокращения рабочего дня и лучших условий оплаты, а также искоренения детского труда и права участвовать в выборах.

С инициативой проведения Международного женского дня выступила в 1910 году на заседании Социалистического Интернационала в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин. Она предложила установить день международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц. Эта идея получила единодушную поддержку всех участниц конференции.

Впервые Международный женский день отметили жительницы Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. 19 марта 1911 года они провели многотысячные митинги. Демонстрантки требовали предоставить женщинам равные права с мужчинами.

Российские женщины присоединились к международному движению через два года. 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице Петербурга прошло собрание, на котором обсуждались вопросы о праве голоса для женщин и о государственном обеспечение материнства.

Традиция отмечать Международный женский день именно 8 марта появилась в 1914 году. В этот день жительницы Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и ряда других стран провели митинги протеста.

В России в первые годы советской власти праздник 8 Марта носил название Международный день работниц, а в конце 1920-х годов вновь стал называться Международным женским днем. С 1965 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР 8 Марта является праздничным и нерабочим днем.

В 1975 году, когда проводился Международный год женщин, ООН также провозгласил 8 марта — Международным женским днем.

Сегодня Женский день отмечают более чем в 30 странах мира. В большинстве государств он считается нерабочим днем. А, к примеру, в Китае 8 марта является выходным только для женщин, а мужчины продолжают трудиться.

День гражданской обороны

1 марта - День гражданской обороны

МОГО сотрудничает с различными международными и неправительственными организациями, занимающимися различными аспектами гражданской защиты.

В последние десятилетия деятельность МОГО все больше связана с проблемами мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской защите населения, чем о гражданской обороне.

Работа МОГО организуется Генеральной ассамблеей, Исполнительным советом и Секретариатом.

День сил специальных операций

27 февраля – День сил специальных операций

27 февраля в Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций. Это – относительно новый праздник в числе прочих профессиональных праздников российских Вооруженных сил. Его история насчитывает всего четыре года.

26 февраля 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении Дня Сил специальных операций. В качестве даты 27 февраля было выбрано не случайно. Именно в этот день 27 февраля 2014 года российские спецподразделения вошли на территорию Автономной Республики Крым и обеспечили защиту населения полуострова и безопасное проведение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Российские спецназовцы вели себя в Крыму настолько тактично и корректно по отношению и к местному населению, и к прессе, и к украинским военным, что журналисты сразу же прозвали их «вежливыми людьми». С этого времени эпитет «вежливые люди» навсегда прикрепился к бойцам российских Сил специальных операций. И сегодня «вежливые люди» отмечают свой профессиональный праздник.

До конца 2000-х годов каких-либо отдельных сил специальных операций в составе российской армии не было. Отдельно существовали спецподразделения ГРУ Генерального штаба, Воздушно-десантных войск. Между тем, рост террористической активности и количества локальных войн требовал от армии определенной модернизации в плане выполняемых задач.

Одним из первых о необходимости создания подобных сил задумался генерал армии Анатолий Квашнин, в 1997-2004 гг. занимавший должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В то время шли боевые действия в Чеченской республике, которые и выявили потребность в масштабной модернизации отдельных сил и средств российской армии для нужд локальных войн и конфликтов.

По инициативе Квашнина был создан Центр подготовки специалистов, вошедший в состав Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. «Костяк» центра составили офицеры и бойцы 16-й и 22-й отдельных бригад специального назначения ГРУ ГШ. В том же 1999 году подразделения центра были развернуты в Чечне. Эмблемой центра стал подсолнух. Именно это растение было изображено на шевроне центра до тех пор, пока он не был переименован в центр «Сенеж».

На территории Чеченской республики бойцы центра решали задачи по разведке, поиску и уничтожению баз противника, ликвидации террористов. По ходу деятельности они взаимодействовали со спецподразделениями ФСБ и МВД РФ, другими армейскими спецподразделениями. Одновременно продолжалось укрепление и развитие самого центра, совершенствование подготовки личного состава. В составе центра развернули пять направлений – десантное, штурмовое, горное, морское и охраны высокопоставленных лиц в зонах боевых действий. В состав центра стали отбирать офицеров и прапорщиков не только из спецназа ГРУ и ВДВ, но и из других родов войск, вплоть до войск связи, поскольку центру требовались специалисты самого разного профиля.

На протяжении 2000-х годов центр решал целый ряд важнейших задач по борьбе с терроризмом и защите национальных интересов России не только на Северном Кавказе, но и в других регионах мира. Впрочем, пока об этом военные предпочитают не распространяться. Но выявились и определенные минусы. Так, серьезные проблемы создавало отсутствие централизованного управления. Руководитель центра должен был выходить на начальника ГРУ, тот – на начальника Генштаба, а последний уже отдавал поручение, к примеру, главкому ВВС о предоставлении авиации. Соответственно, столь «мудреная» система существенно снижала оперативность центра, влияла на эффективность проводимых им операций.

15 февраля 2007 года министром обороны Российской Федерации был назначен Анатолий Сердюков. Хотя в целом его деятельность на посту главы российского оборонного ведомства вызывает жесткую критику со стороны многих военных, нельзя не отметить и то, что именно в годы министерства Сердюкова и были официально созданы Силы специальных операций России.

Сначала Сердюков подчинил центр «Сенеж» напрямую начальнику Генштаба Вооруженных сил. После этого центр специальной подготовки был переименован в Центр специальных операций Министерства обороны РФ. По распоряжению Сердюкова Центру была выделена военно-транспортная эскадрилья Ил-76, а затем и вертолетная эскадрилья из состава 344-го Центра боевого применения армейской авиации. В 2009 году было создано Управление специальных операций, подчинённое лично начальнику Генерального штаба ВС России.

Следующий этап в развитии Сил специальных операций России был связан с приходом в Министерство обороны РФ из Федеральной службы безопасности генерал-лейтенанта Александра Мирошниченко, ветерана и командира группы «Альфа». Он привнес в жизнь Центра специальных операций новые методы подготовки, привлек ряд офицеров «Альфы», которые перешли в Минобороны из ФСБ.

В 2012 году тогдашний начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Николай Макаров преобразовал Управление специальных операций в Командование сил специальных операций (КССО). В составе КССО планировалось развернуть девять бригад спецназа. Однако в 2013 году новый начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов объявил о создании Сил специальных операций России.

Первым командующим Силами специальных операций России был назначен полковник Олег Викторович Мартьянов – выходец из спецназа ГРУ. Олег Мартьянов, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища, с 1982 года служил в спецназе ГРУ, воевал в Афганистане, где командовал группой, а затем и ротой специального назначения в 154-м отдельном отряде спецназа. После окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе командовал отрядом спецназа, был начальником оперативного отделения и начальником штаба в отдельных бригадах спецназа, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, за что получил орден Мужества.

Олег Мартьянов внес очень значительный вклад в дальнейшее развитие и укрепление Сил специальных операций России. В отличие от ВДВ, морской пехоты и даже спецподразделений ГРУ, Силы специальных операций было решено укомплектовывать исключительно военнослужащими контрактной службы, поскольку ССО предполагалось использовать для защиты интересов российского государства по всему миру и в самых разных ситуациях. Основу личного состава ССО составили выходцы из спецназа ГРУ, ВДВ, но серьезным отличием новой структуры стало то, что в нее вошли многие офицеры из спецподразделений ФСБ, что прежде было крайне редким явлением – обычно «армейцы» уходили в органы безопасности, а не наоборот.

Так, в 2014 г. новым командующим Сил специальных операций стал генерал-майор Алексей Дюмин. Выпускник Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, Дюмин начал службу в подразделениях специальной связи, в 1999 году перешел в Службу безопасности президента. Он работал в личной охране Владимира Путина, был начальником охраны председателя Правительства РФ Виктора Зубкова и личным адъютантом Путина в бытность Владимира Владимировича главой правительства.

В 2012 году Дюмин занял должность заместителя начальника управления Службы безопасности президента России ФСО России. Однако в 2014 году президент принял экстраординарное решение – он перевел 42-летнего Дюмина, всю жизнь проработавшего в системе президентской и правительственной охраны, из Федеральной службы охраны в Министерство обороны России, на должность заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба – командующего Силами специальных операций.

Именно Алексей Дюмин командовал Силами специальных операций в их «звездный час» — весной 2014 года, когда «вежливые люди» обеспечили безопасность воссоединения Крыма с Россией. Вхождение Крыма в состав РФ моментально сделало ССО известными на всю страну и привлекли внимание к ним отечественной и зарубежной прессы. И тут выяснилось, что кроме Крыма у ССО еще множество добрых дел. Например, бойцы Сил специальных операций участвовали в борьбе с сомалийскими пиратами в Аденском заливе, в борьбе с террористами на Северном Кавказе.

В 2015 году Алексей Дюмин получил повышение – он стал начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ, а затем и заместителем министра обороны Российской Федерации. С 22 сентября 2016 года Герой России генерал-лейтенант Алексей Дюмин является губернатором Тульской области.

На посту командующего ССО Дюмина в 2015 году сменил Александр Матовников. Он тоже выходец из спецслужб – в 1986 г. окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, после чего почти тридцать лет служил в группе «Альфа».

Матовников был одним из тех офицеров «Альфы», кто был переведен в Министерство обороны России для укрепления Сил специальных операций. И это было правильным решением, поскольку Александр Матовников – настоящий боевой офицер, участник обеих чеченских войн, целого ряда контртеррористических операций, включая штурм больницы в Буденновске и «Норд-Ост».

С 2015 года ССО стали принимать самое активное участие в боевых действиях на территории Сирии. Освобождение Алеппо и Пальмиры – дело рук отважных «вежливых людей».

Бойцы ССО показали не только прекрасную подготовку, но и невероятное личное мужество, сражаясь на территории Сирии с боевиками террористических группировок. К сожалению, не обошлось и без потерь. Например, в Сирии погиб старший лейтенант Александр Прохоренко (1990-2016) – выпускник Военной академии войсковой противовоздушной обороны, служивший передовым авианаводчиком. Будучи окруженным боевиками, Прохоренко не стал сдаваться, а вел бой до последнего, а затем вызвал авиаудар на себя.

Несколько военнослужащих Сил специальных операций за мужество, проявленное в Сирии, были представлены к высшей награде Российской Федерации – званию Героя России. Среди них – ефрейтор Денис Портнягин, входивший в группу спецназовцев – авианаводчиков. 16 августа 2017 года в районе города Акербат группу авианаводчиков атаковали боевики, а ефрейтор Портнягин после ранения командира принял командование группой и вызвал огонь авиации и артиллерии на себя. Но судьба оказалась к ефрейтору благосклонна – группа Портнягина дождалась подхода группы прикрытия и смогла покинуть район боевых действий.

Золотую Звезду получил «за Сирию» и полковник Вадим Байкулов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, прошедший службу в «горячих точках» на Северном Кавказе и командовавший в свое время 370-м отдельным отрядом специального назначения 16-ой отдельной бригады специального назначения ГРУ.

Как мы видим, у Сил специальных операций – свои герои, свои потери, своя славная боевая история. Пять лет прошло с тех пор, как «вежливые люди» получили всероссийскую и всемирную известность. И четыре года существует профессиональный праздник – День Сил специальных операций России. Время небольшое, но даже эти несколько лет для настоящих воинов из ССО – целая жизнь. Это операции в кавказских горах и пустынях Сирии, это борьба с пиратами в далеких южных морях и тяжелая и ежедневная боевая учеба. Уже сейчас, несмотря на относительную непродолжительность существования, Силы специальных операций можно назвать в числе наиболее элитных компонентов российских Вооруженных сил.

День защитника Отечества

23 февраля - День защитника Отечества

C начала своего появления в 1918 году праздник неоднократно менял свое название, а в 2002 году этот день сделали нерабочим. Сейчас 23 февраля из Дня Красной Армии прекратился в неофициальный День всех мужчин.

История праздника

Более ста лет назад, в разгар Первой мировой войны, 28 января (15 января) 1918 года Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В январе следующего года глава Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский предложил отпраздновать годовщину формирования Красной Армии, назначив ее «день рождения» на ближайшее к 28 января воскресенье. Однако этот вопрос не был решен из-за нехватки времени. В конце месяца Моссовет под руководством Льва Каменева постановил приурочить торжества по случаю годовщины образования Красной Армии к Дню красного подарка (этот день назначала специальная комиссия для помощи воюющим солдатам). Ближайшее воскресенье было 16 февраля, но провести День красного подарка и День Красной Армии в эту дату не успевали, поэтому решили отложить на неделю и отметить 23 февраля. Затем о празднике забыли на два года, 27 января 1922 года президиум ВЦИК постановил отметить четвертую годовщину формирования Красной Армии 23 февраля.

Позже появились данные, что именно 23 февраля 1918 года отряды Красной Армии разгромили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой. В 1951 году была принята формулировка о том, что в этот день состоялась мобилизация трудящихся для вступления в Красную Армию.

В 1995 году праздник получил длинное наименование — «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — День защитников Отечества». А в 2006 году он получил привычное нам название — День защитника Отечества (в единственном числе). В 2002 году Госдума решила сделать этот день нерабочим.

Что празднуется в День защитника Отечества

На протяжении XX века 23 февраля в России праздновали день создания Красной Армии. Так как в СССР была всеобщая воинская повинность для представителей сильного пола, то 23 февраля поздравлений ждали практически все мужчины старше 18 лет, а также мальчики, как будущие защитники. Позже формулировка «День Красной Армии» утратила свою актуальность, поэтому праздник стал неофициальным днем мужчин. В День защитника Отечества сейчас празднуется уважение и забота ко всем мужчинам, особо выделяя тех, кто в погонах. Также в этот день обычно не забывают поздравить и женщин, несущих военную службу и защищающих нашу страну.

Традиции праздника

Одна из главных традиций Дня защитника Отечества — торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Также ежегодно проводится праздничный концерт в Государственном Кремлёвском дворце, где звучат патриотичные и военные песни.

Кроме того, неизменной традицией является торжественный салют. В Москве его, как правило., запускают с 16 площадок. В основном, площадки организуются в парках и на берегах водоемов, а главными из традиционно становятся Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная.

Подарки

Принято считать, что на День защитника Отечества наши мужчины получают в качестве подарка носки и какое-то средство для бритья. Но в последнее время женщины стараются подключить фантазию и подарить своему защитнику что-то более необычное — начиная цветами и заканчивая походом на квест или прыжком с парашютом.

При этом специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос (1) среди мужчин, чтобы выяснить их самых желанный подарок. Оказалось, что большинство представителей сильного пола мечтает о путешествиях — турпутевку назвали 22% опрошенных. На втором месте автомобиль (17%), а на третьем — билеты на концерт или ужин в ресторане, а также просто-напросто деньги (по 13%). Также в пятерке — гаджеты и книги (по 10%). Конечно, подарить возлюбленному новое авто сможет далеко не каждая женщина, но организовать поездку, например, в область или по неизведанным местам своего края, а также выбрать интересную книгу, скорее всего, сумеет практически любая дама.

Кстати, согласно результатам опроса, 35% женщин собираются дарить своим вторым половинкам парфюм, 29 % — сувениры и канцтовары, а 16% хотят в честь праздника приодеть мужчин.

День транспортной полиции России

18 февраля - День транспортной полиции России

18 февраля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции МВД Российской Федерации. Именно они обеспечивают порядок и раскрывают преступления на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, охраняют безопасность пассажиров и грузов, предотвращают террористические акты, ловят преступников, находящихся в федеральном и даже международном розыске. Поэтому грех не поздравить в этот день сотрудников транспортной полиции. Желая им всего самого наилучшего, успехов и в службе, и в жизни, совершим небольшой экскурс в историю российской транспортной полиции.

Охрана порядка на транспорте стала одной из важнейших задач российского государства в процессе развития транспортных коммуникаций. Хотя День транспортной полиции отмечается 18 февраля, поскольку именно этим числом датирован вышедший в 1919 г. декрет ВЦИК «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог», в действительности история правоохранительных органов России на транспорте представляется куда более продолжительной. Формирование подразделений, отвечающих за охрану порядка на транспорте и безопасность пассажиров и грузов, происходило в Российской империи на протяжении нескольких столетий. Хотя завершенный вид институциональное оформление органов охраны порядка на транспорте приняло лишь в XIX веке, функции полицейской охраны перевозимых грузов на гужевом и водном транспорте были включены в обязанности полицмейстерских канцелярий Санкт-Петербурга и Москвы в 1718 и 1722 гг. соответственно.

Следует отметить, что до реформ Петра I, коснувшихся и организации служб правопорядка, обеспечение безопасности на транспорте (гужевом и водном) не выделялось в специальную компетенцию. Дальнейшему развитию системы охраны правопорядка на транспорте способствовал экономический рост страны в XVIII — начале XIX вв., сопровождавшийся увеличением и усложнением транспортных коммуникаций. Возрастала потребность в охране перевозимых грузов, защите транспорта от возможных нападений разбойников.

Железнодорожная жандармерия Российской империи

В 1809 г. императором Александром I был издан манифест «Учреждения об управлении водяными и сухопутными сообщениями», в котором, в числе прочего, предусматривалось и создание системы полицейской охраны перевозок. Таким образом, более двухсот лет назад в стране были заложены нормативно-правовые основы деятельности транспортной полиции. Вслед за созданием правовой базы последовали и практические шаги. При Дирекции водных и сухопутных коммуникаций — новом ведомстве, отвечавшем за пути сообщения и включавшем в себя 10 транспортных округов, были созданы полицейские команды. В список их задач входили охрана грузов и обеспечение безопасности на водном и гужевом транспорте.

В 1810 г. управление полицейскими командами на транспорте было возложено на Министерство полиции, а в компетенцию подразделений были включены охрана специальных грузов, таможенный контроль, конвоирование заключенных, поиск и задержание беглых крепостных крестьян, контроль за безопасностью путей сообщения и их исправным состоянием, наблюдение за проживающими в Российской империи иностранными подданными.

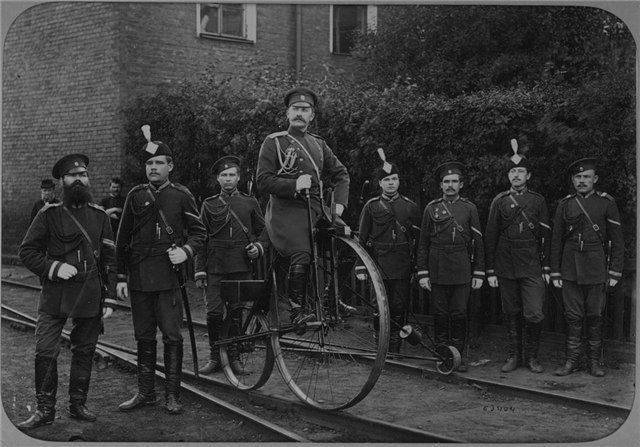

Дальнейшее развитие системы охраны порядка на транспорте последовало за появлением в Российской империи железнодорожного сообщения. 22 марта 1836 г. был утвержден устав железной дороги, построенной между Санкт-Петербургом и Царским Селом. В том же 1836 году в Российской империи был организован Отдельный корпус жандармов. В его компетенцию вошло и обеспечение безопасности на транспорте, в том числе — на железных дорогах Российской империи. Для решения этой задачи формировались жандармские эскадроны и команды, позже преобразованные в полицейские управления железных дорог. 27 апреля 1846 г. был сформирован временный Жандармский эскадрон, являвшийся сводным подразделением, комплектуемым за счет прикомандированных жандармов из Санкт-Петербургского и Московского жандармских дивизионов, Новгородской, Выборгской, Петрозаводской, Псковской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Владимирской и Витебской жандармских команд. В задачи этого эскадрона входило обеспечение безопасности на железной дороге «Санкт-Петербург — Москва», в связи с чем он был подчинен главному начальнику железной дороги. В следующем 1847 году эскадрон был преобразован в Полицейское управление Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, начальником которого стал полковник барон Карл Тизенгаузен.

В 1861 г. было утверждено «Положение о Полицейских управлениях на Санкт-Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорогах», а в 1866 г. полицейские управления на железных дорогах были преобразованы в жандармские полицейские управления железных дорог. С 31 декабря 1866 г. железнодорожные жандармские полицейские управления были переподчинены от Министерства путей сообщения Отдельному корпусу жандармов. 16 марта 1867 г. были утверждены организационные основы деятельности жандармских полицейских управлений железных дорог.

Почему охрана порядка на транспорте была отдана жандармам, а не обычной полиции? Протяженность многих железных дорог и их удаленность от населенных пунктов делали невозможным охрану правопорядка силами городских полицейских структур. Поэтому куда более эффективным решением представлялось препоручение этой задачи жандармерии, выполнявшей функции политической полиции, но также и ориентированной на обеспечение национальной безопасности в целом, в том числе и на железных дорогах страны. При этом, помимо борьбы с хищениями грузов, жандармские полицейские управления стали отвечать и за профилактику транспортных происшествий техногенного происхождения. Жандармы должны были не только патрулировать вокзалы и охранять поезда, но и следить за соблюдением техники безопасности на железнодорожном транспорте, включая техническое состояние составов и путей. Жандармские полицейские управления были созданы на Николаевской Санкт-Петербургско-Варшавской, Московско-Нижегородской, Московско-Рязанской, Московско-Ярославской, Рижско-Динабургской и Динабургско-Витебской, Венско-Бромбергской железных дорогах. Каждое полицейское управление отвечало за участок железной дороги протяженностью в две тысячи верст.

Как набирались и служили жандармы

Структура жандармского полицейского управления железной дороги выглядела следующим образом. Возглавлял управление начальник, обычно в звании полковника или подполковника. При нем состоял офицер — адъютант. Кроме того, в подчинении начальника управления находились начальники отделений и от 120 до 300 жандармских унтер-офицеров. Система комплектования была такой же, как и в других жандармских подразделениях. Нижние чины железнодорожной жандармерии комплектовались посредством набора сверхсрочников из кавалерийских частей российской армии. Поэтому практически все жандармы носили унтер-офицерские звания, а возраст нижних чинов колебался между тридцатью и пятьюдесятью годами. Что касается офицерского состава, то он также набирался из числа перешедших из гвардейских кавалерийских частей. От жандармских офицеров требовалось наличие образования и знания иностранных языков. Офицеры и унтер-офицеры жандармерии носили кавалерийские звания. То есть, вместо фельдфебелей в жандармерии были вахмистры, вместо подпоручиков — корнеты, вместо капитанов и штабс-капитанов — ротмистры и штабс-ротмистры.

В составе Отдельного корпуса жандармов железнодорожная жандармерия была наиболее многочисленным и, в то же время, эффективным подразделением. Она представляла собой своего рода элиту российской жандармерии, что объяснялось, с одной стороны, разнообразием возложенных на нее обязанностей, а с другой стороны — высокими требованиями по отношению к кандидатам на замещение унтер-офицерских и офицерских должностей. В железнодорожную жандармерию отбирали лучших офицеров, не замеченных в каких-либо аморальных поступках и способных по уровню образования и морально-психологическим характеристикам выполнять возложенные на жандармских офицеров обязанности. Отобранных кандидатов направляли на четырехмесячные курсы в Санкт-Петербург, где будущие начальники отделений жандармских полицейских управлений железных дорог изучали не только свои должностные обязанности и уголовное право, но и железнодорожное дело, основы железнодорожного производства, устав железных дорог.

Что касается нижних чинов железнодорожной жандармерии, то они также имели многочисленные обязанности, требовавшие всесторонних знаний не только в правоохранительной деятельности, но и в железнодорожном деле. В частности, унтер-офицеры были обязаны вести учет бывших каторжников, лично знать всех железнодорожных сотрудников, ямщиков и извозчиков вверенного участка, осуществлять контроль за покупкой билетов и проездом пассажиров. Жандармы проверяли исправность вагонных дверей, люков и запоров, сохранность перевозимого груза. Что касается практических навыков, то унтер-офицер железнодорожной жандармерии должен был знать основы телеграфирования, уметь разогреть паровоз, вывести его из депо, набрать воды, взять состав и вести поезд. Таким образом, станционный жандарм владел не только правоохранительной специальностью, но и профессией железнодорожника, хотя бы на самом общем уровне. Эти навыки стали особенно актуальными в период первой русской революции 1905-1907 гг., когда по всей стране вспыхивали забастовки, в том числе и железнодорожных служащих и рабочих, и от жандармов требовалось в случае необходимости заменить бастующего машиниста или помощника машиниста. При необходимости жандармы могли прибегать к помощи обер-кондукторов и кондукторов, путевых обходчиков и других железнодорожников, поскольку последние давали гражданскую присягу и в случае направления на помощь жандармскому полицейскому управлению железной дороги находились в прямом подчинении его начальника, выполняя по сути полицейские вспомогательные функции.

Что касается нижних чинов железнодорожной жандармерии, то они также имели многочисленные обязанности, требовавшие всесторонних знаний не только в правоохранительной деятельности, но и в железнодорожном деле. В частности, унтер-офицеры были обязаны вести учет бывших каторжников, лично знать всех железнодорожных сотрудников, ямщиков и извозчиков вверенного участка, осуществлять контроль за покупкой билетов и проездом пассажиров. Жандармы проверяли исправность вагонных дверей, люков и запоров, сохранность перевозимого груза. Что касается практических навыков, то унтер-офицер железнодорожной жандармерии должен был знать основы телеграфирования, уметь разогреть паровоз, вывести его из депо, набрать воды, взять состав и вести поезд. Таким образом, станционный жандарм владел не только правоохранительной специальностью, но и профессией железнодорожника, хотя бы на самом общем уровне. Эти навыки стали особенно актуальными в период первой русской революции 1905-1907 гг., когда по всей стране вспыхивали забастовки, в том числе и железнодорожных служащих и рабочих, и от жандармов требовалось в случае необходимости заменить бастующего машиниста или помощника машиниста. При необходимости жандармы могли прибегать к помощи обер-кондукторов и кондукторов, путевых обходчиков и других железнодорожников, поскольку последние давали гражданскую присягу и в случае направления на помощь жандармскому полицейскому управлению железной дороги находились в прямом подчинении его начальника, выполняя по сути полицейские вспомогательные функции.

Следует отметить, что поступить на службу в железнодорожную жандармерию было достаточно непросто. Наблюдался значительный поток желающих, что объяснялось не только приличным жалованьем, но и многочисленными льготами, которые ждали и нижних чинов, и офицеров. В частности, чины жандармерии пользовались бесплатным проездом по всем линиям, обслуживаемым их управлением. Также право бесплатного проезда имели и члены семей чинов жандармерии. Чины обеспечивались казенными квартирами или денежными средствами на съем жилья, а медицинское обслуживание жандармов осуществлялось в лечебных учреждениях, где наблюдались железнодорожники.

Помимо охраны грузов, объектов железнодорожной инфраструктуры и общественного порядка, железнодорожная жандармерия занималась и агентурно-розыскной деятельностью. Первоначально жандармские полицейские управления железных дорог не вели агентурной и сыскной работы, однако ухудшение политической обстановки в стране, связанное с ростом и активизацией революционного движения, заставило руководство МВД Российской империи пересмотреть взгляды на должностной функционал железнодорожной жандармерии. Так, циркуляр Департамента полиции от 16 июня 1912 г. называл агентурную работу главнейшей обязанностью железнодорожной жандармерии. Поскольку железные дороги имели стратегическое для страны значение, власть была заинтересована в контроле над политическими настроениями и поведением работников железных дорог.

На крупных железнодорожных станциях и в больших железнодорожных мастерских жандармские управления должны были иметь агентов из числа политических активистов, а на маленьких станциях и в небольших мастерских могли ограничиваться и обычными агентами, не связанными с революционным движением. Агентурная сеть железнодорожной жандармерии подразделялась на постоянных агентов, негласных сотрудников и случайных агентов. Также имелось разделение на внутреннюю агентуру, работавшую непосредственно в составе политических партий и организаций; вспомогательную агентуру, не состоящую в партиях, но имеющую связи с активистами; разовую агентуру, которая могла за вознаграждение привлекаться для выполнения единичных задач. Финансирование агентурной сети осуществлялось из отдельных источников и ему также уделялось большое значение, поскольку руководство жандармерии прекрасно понимало важность наличия эффективно работающих агентов для обеспечения безопасности российского государства в непростое время.

С другой стороны, взяв на себя обязанности политической полиции, железнодорожная жандармерия длительное время отличалась низкой эффективностью в борьбе с общеуголовной преступностью на транспорте. Обычная полиция показывала куда более серьезные результаты, тогда как железнодорожные жандармы не могли похвастать количеством раскрытых преступлений или предотвращенных хищений грузов. Это объяснялось отсутствием специализированных подразделений, которые бы отвечали за сыскные мероприятия по предотвращению хищения грузов. С хищениями боролись жандармские патрули и сторожа, однако специальных сыщиков, работающих в штатской одежде, в жандармских полицейских управлениях железных дорог долгое время не было. Жандармам запрещалось переодеваться в гражданскую одежду, что не могло не отражаться на эффективности сыскной деятельности.

Речная полиция Российской империи

Параллельно с формированием подразделений железнодорожной жандармерии, российское правительство озаботилось и решением проблемы обеспечения безопасности на водных путях. 27 июня 1867 г. в составе полицейского управления Санкт-Петербурга была создана Речная полиция. В состав речной полиции входили управляющий, три помощника управляющего, нижние чины и команда матросов и морских унтер-офицеров, прикомандированных от Морского министерства.

Должность управляющего речной полицией занимал штаб-офицер флота, назначаемый градоначальником совместно с начальником главного морского штаба. Из числа бывших морских офицеров подбирались его помощники, а низшие чины разделялись на три разряда и повышались по службе в зависимости от выслуги лет. В 1885 г. была увеличена численность речной полиции за счет введения должности младшего помощника управляющего речной полицией, двух должностей старших городовых и 10 должностей младших городовых. В компетенцию речной полиции входили также несение караульной службы в портах и на каналах, оказание помощи утопающим, тушение пожаров на воде. В 1894 г. с целью охраны правопорядка и безопасности в военных портах Российской империи была учреждена портовая полиция, в состав которой входили портовые надзиратели, портовые старшины и портовые полицейские.

К началу ХХ в. речная полиция Санкт-Петербурга включала по штату следующие должности: управляющий речной полицией — 1, помощник управляющего речной полицией — 4, инженер-механик — 1, корабельный инженер — 1, письмоводитель — 1, старший городовой — 20, младший городовой — 75, машинист — 1. Таким образом, за безопасность столичных рек и каналов отвечало 104 человека. Однако в период навигации численность личного состава речной полиции возрасталадо 304 человек. К управлению прикомандировывались 88 младших городовых, 1 машинист, 5 рулевых, 5 кочегаров и 5 матросов. В июле 1902 г. в состав речной полиции включили также 28 портовых стражников. Что касается судовых средств речной полиции Санкт-Петербурга, то они включали в себя два парохода «Санкт-Петербург» и «Бодрый», 8 катеров, 1 паровую шлюпку «Прилив», 2 гребных спасательных вельбота и 33 гребные шлюпки. В отличие от других жандармских и полицейских подразделений, служащие речной полиции носили особую форму, расцветка и наличие якоря на эмблеме которой свидетельствовало об особой связи этого правоохранительного подразделения с военно-морским флотом Российской империи.

Послереволюционный период

Февральская революция 1917 г. сыграла роковую роль в судьбе российской железнодорожной жандармерии и речной полиции. 4 марта 1917 г. Временное правительство приняло решение об упразднении правоохранительных институтов старой власти, включая Отдельный корпус жандармов и жандармские полицейские управления железных дорог. Все офицеры и унтер-офицеры, служившие в железнодорожной жандармерии, отправлялись в подразделения действующей армии, многих ждало увольнение со службы без пенсионного содержания и причитавшихся ранее льгот и выплат. Так прекратила свое существование одна из наиболее действенных и многочисленных правоохранительных структур дореволюционной России.

Свои коррективы в вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на транспорте внесла Октябрьская революция. Новая власть практически с первых дней существования столкнулась с необходимостью обеспечения безопасности железнодорожных перевозок. В январе 1918 г. Чрезвычайным Всероссийским съездом железнодорожников было принято «Положение о народной железнодорожной милиции», в соответствии с которым железнодорожники должны были нести милиционную повинность по охране общественной, личной и имущественной безопасности и порядка в полосе отчуждения железных дорог. 23 марта 1918 г. была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по охране путей сообщения (ВЧК по ОПС), на базе которой позже была сформирована военная охрана железных дорог.18 февраля 1919 г. ВЦИК принял постановления «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» и положение «О рабоче-крестьянской железнодорожной милиции».

В советской России органы охраны порядка на железнодорожном транспорте были организованы по территориальному принципу. Главное управление рабоче-крестьянской милиции включило в свой состав отдел железнодорожной милиции, управления железнодорожной милиции были созданы при губернских управлениях милиции. Соответственно, при уездных исполкомах советов были созданы уездные отделы железнодорожной милиции. В составе железнодорожной милиции были созданы отделения уголовного розыска. Однако уже в декабре 1921 г. железнодорожная милиция была распущена. Только 26 июня 1937 г., учитывая специфику экономического развития СССР, было принято решение о воссоздании железнодорожной милиции. В сентябре 1938 г. железнодорожной милиции вернули линейный принцип организационной структуры. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сел страны от гитлеровских оккупантов. Подвиги сотрудников транспортной милиции в эти героические годы имели место практически во всех регионах страны, столкнувшихся с гитлеровской агрессией.

Сегодня сотрудники транспортной полиции МВД Российской Федерации продолжают нести службу во всех регионах страны. Полицейские первыми встречают на вокзалах и станциях российских городов и сел пассажиров железнодорожного транспорта, дежурят в аэропортах, обеспечивают порядок на речных вокзалах, реках и водоемах. Многие сотрудники транспортной полиции принимали участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В настоящее время вопросами обеспечения порядка на железных дорогах, воздушных и водных магистралях занимается Главное управление на транспорте МВД Российской Федерации. О непростой службе сотрудников одного из его региональных управлений, каждодневно находящихся на передовом краю борьбы с преступностью, со временем будет рассказано в отдельном материале.

День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, командующий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане (ОКСВА), спрыгнул с бронетранспортера и пешком пересек мост через реку Амударья, отделявший Афганистан от Советского Союза. Так символично завершился вывод советских войск из ДРА. Прошли годы и десятилетия. Сегодня день 15 февраля официально отмечается в России как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Долгое время ветераны – афганцы праздновали 15 февраля в своем кругу, собираясь и вспоминая погибших товарищей, навещая живых сослуживцев. Лишь в 2010 г. были внесены изменения в законодательство, придавшие этой дате статус официального Дня памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Воины – интернационалисты, ветераны боевых действий и локальных конфликтов – практически каждое советское и российское поколение имело свою войну или войны. В конце 1940-х годов Советский Союз вступил в фазу Холодной войны с США и другими странами «капиталистического Запада». Основные линии противостояния между СССР и США пролегали в «третьем мире» — странах Азии, Африки, Латинской Америки. Советский Союз деньгами, оружием, техникой поддерживал дружественные режимы в развивающихся странах, однако далеко не во всех случаях такой поддержки было достаточно. Требовались люди – от опытнейших военных советников и технических специалистов до простых солдат, которые бы обеспечивали с оружием в руках защиту советских интересов за рубежом.

Война в Афганистане – самый известный и масштабный пример участия советской армии в боевых действиях за пределами страны. За все время Афганской войны в ней приняло участие 525,5 тысяч солдат и офицеров Советской Армии, 95 тысяч военнослужащих и сотрудников пограничных войск КГБ и органов государственной безопасности, внутренних войск МВД и милиции. Прошли через боевые действия в Афганистане и около 21 тысячи гражданских служащих.

По официальным данным, Афганская война стоила советскому народу 15 052 погибших, 53 753 раненых, 417 пропавших без вести. Совсем молодые ребята гибли в далеких афганских горах, возвращались домой с тяжелейшими ранениями. Многим, особенно не отличавшимся крепкой психикой, война исковеркала всю жизнь, даже если они физически оставались здоровыми – сказывались глубокие психологические травмы. Именно тогда вошло в обиход выражение – «Афганский синдром», по аналогии с «Вьетнамским синдромом», который переживали американские солдаты, принимавшие участие в войне во Вьетнаме.

Многие из воинов – афганцев так и не смогли адаптироваться к мирной жизни и погибли уже дома, на Родине, в водовороте «лихих девяностых», а то и просто «ушли на дно», ища забвение в алкоголе и наркотиках. Хотя, конечно, гораздо больше было тех, кто все же нашел в себе силы и мужество жить дальше — служить или честно трудиться «на гражданке». Именно воины – афганцы – офицеры и прапорщики, контрактники часто спасали ситуацию в годы Первой и Второй Чеченских компаний, обучали необстрелянных молодых солдат. До сих пор многие афганцы в строю – в армии, полиции, органах безопасности, других силовых структурах.

Но не только об афганцах идет речь, когда мы вспоминаем советских воинов – интернационалистов и российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях за пределами страны. Практически одновременно с Афганской войной советские офицеры и солдаты принимали участие в боевых действиях на территории Анголы. Здесь, в бывшей португальской колонии на юго-западе Африканского континента, после провозглашения независимости разгорелась ожесточенная гражданская война. Советский Союз поддержал ориентировавшуюся на сотрудничество с Москвой партию МПЛА, пришедшую к власти в стране. Против нее, в свою очередь, сражалась повстанческая армия УНИТА, поддерживаемая США, ЮАР и Китаем.

У молодой армии Народной Республики Анголы была острая нехватка военных специалистов самых разных специальностей. Советский Союз поставлял военную технику, но ее некому было обслуживать – большинство вчерашних партизан не имели военных специальностей. Поэтому в Анголу с 1975 года начали прибывать советские военные советники, инструкторы, технические специалисты – от рядовых солдат и матросов до старших и высших офицеров. О вкладе Советского Союза в победу МПЛА в гражданской войне в свое время сказал кубинский лидер Фидель Кастро, отметивший, что без советской помощи у ангольского правительства не было никаких шансов. Кстати, Куба направила в Анголу 15-тысячный военный контингент. В отличие от Афганистана, участие советских военнослужащих в боевых действиях в Африке практически не афишировалось. Организацией и руководством советскими военнослужащими в Анголе занималось 10-е Главное управление Генерального штаба ВС СССР (Главное управление международного военного сотрудничества), по линии которого через Анголу в 1975-1991 гг. прошли 10 985 советских военнослужащих, в том числе 107 генералов и адмиралов, 7211 офицеров, более 3500 прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов и рядовых, а также рабочие и служащие Советской Армии и Военно-морского флота.

Основную часть советских военнослужащих, находившихся в Анголе, составляли специалисты по боевому применению и обслуживанию техники и вооружения – офицеры и прапорщики. В Анголе служили летчики, штабные работники. При каждом ангольском подразделении находился советский офицер – военный советник или несколько военных советников. Участие советских военных специалистов и советников в боевых действиях в далекой стране, где практически никто не знал русского языка, требовало активного применения военных переводчиков. В Анголу направлялись переводчики с португальского языка. Среди них, кстати, был и нынешний руководитель «Роснефти» Игорь Сечин – выпускника филологического факультета Ленинградского университета, владевшего португальским языком, направили в Анголу в 1985 году. Он служил старшим переводчиком в группе советников Военно-морского флота в Луанде, затем старшим переводчиком в группе зенитно-ракетных войск в провинции Намиб.

У ангольского побережья во время Ангольской войны регулярно находились советские военные корабли с подразделениями морской пехоты и боевыми пловцами на борту. Советские моряки участвовали в подготовке личного состава ВМФ Анголы. Поскольку группировка УНИТА собственными военно-морскими силами не располагала, основным источником угрозы на море для правительственных сил оставались ВМС ЮАР и именно на нейтрализацию этого противника и ориентировались советские моряки, находившиеся на кораблях у ангольского побережья.

По официальным данным, потери СССР за годы войны в Анголе составили 54 человека, в том числе 45 офицеров, 5 прапорщиков, 2 солдата срочной службы и двое служащих. Прапорщик Николай Пестрецов в 1981 году был захвачен в плен во время сражения у Квито-Кванавале и около полутора лет провел в тюрьме в ЮАР, прежде чем его удалось вызволить из плена.

Помимо Анголы, советские военные специалисты и советники находились и в другой бывшей португальской колонии – Мозамбике, где также помогали местному левому правительству воевать с повстанцами. Поскольку масштаб боевых действий в Мозамбике был менее значительным, через эту страну прошло меньше советских военнослужащих, чем через Анголу. Но без потерь все равно не обошлось – погибли 6 человек, еще 2 умерли от болезней.

В 1977-1979 гг. советские военнослужащие принимали участие в т.н. Огаденской войне, вспыхнувшей между Сомали и Эфиопией. В ней СССР поддерживало молодое революционное правительство Эфиопии, в помощь которому направлялась военная техника, а также специалисты для ее обслуживания. Как и в Анголе, в Эфиопии находился многочисленный кубинский военный контингент – около 18 тысяч военнослужащих, но это не означало отсутствия потребности в советских специалистах. Оперативную группу Министерства обороны СССР в Эфиопии, занимавшуюся непосредственным планированием войсковых операций, возглавлял первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС СССР генерал армии Василий Иванович Петров – опытный военачальник, участник Великой Отечественной войны, впоследствии в 1983 г. получивший звание Маршала Советского Союза.

Во время боевых действий на Африканском роге погибли 33 советских военнослужащих. В основном это были военнослужащие военно-транспортной авиации, погибшие в авиационных катастрофах, а также военные советники, переводчики, связисты. Благодаря советской и кубинской военной помощи Эфиопии удалось одержать победу в Огаденской войне.

Помимо Африки, советские военнослужащие с 1967 г. находились на территории Южного Йемена – Народно-Демократической Республики Йемен. Здесь была оборудована советская военно-морская база, которая только с 1976 по 1979 гг. приняла 123 корабля. Общая численность советских военнослужащих, с 1968 по 1991 годы служивших в Южном Йемене, составила 5245 человек, причем военнослужащих срочной службы за все это время в НДРЙ побывало всего 213 (по официальным данным) человек. Как и в Африке, в Южном Йемене в основном находились военные специалисты и советники – офицеры и прапорщики. Присутствовали советские военные специалисты и в соседней Йеменской Арабской Республике. Уже в 1963 году в ЙАР находилось 547 советских военнослужащих.

В Египте советские военнослужащие находились в начале 1970-х гг., причем в эту североафриканскую страну направлялись не только военные советники. Уже в марте 1970 г. в Египет прибыли 1,5 тыс. советских военнослужащих зенитно-ракетных войск и около 200 летчиков истребительной авиации. К концу 1970 г. в Египте находилось уже около 20 тыс. советских солдат, матросов и офицеров, проходивших службу на военных кораблях в зоне Суэцкого канала, в зенитно-ракетных дивизионах и в истребительной авиации. Потери советских войск во время войны Египта с Израилем составили более 40 военнослужащих.

Во время Холодной войны Советский Союз предпочитал не афишировать участие своих военнослужащих в боевых действиях в Африке и на Ближнем Востоке. В большинстве случаев в военных билетах участников боевых действий информация об этих драматических страницах в их биографиях отсутствовала. «Их там нет» — это выражение родилось именно тогда.

Сегодня российские военнослужащие находятся за пределами страны как в составе миротворческих контингентов ООН, так и в Сирии, где находится группировка российских войск, участвующая в боевых действиях против террористов. Официально Россия ввела свой контингент в Сирию в сентябре 2015 года. Это не только авиация ВКС, но и подразделения ПВО, ракетных войск и артиллерии, морской пехоты, сил специальных операций, военной полиции. Боевые действия в Сирии дали целый ряд Героев России, из которых многим, к сожалению, это высокое звание было присвоено посмертно.

В 2016 г. героически погиб, вступив в бой с террористами и вызвав огонь на себя, 25-летний авианаводчик Сил специальных операций старший лейтенант Александр Прохоренко. В бою с террористами погиб 35-летний начальник разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона капитан Марат Ахметшин. Среди героев, награжденных посмертно, — российские летчики: полковник Ряфагать Махмутович Хабибуллин (1965-2016), подполковник Олег Анатольевич Пешков (1970-2015), майор Роман Николаевич Филиппов (1984-2018). Подвиг майора Филиппова, катапультировавшегося со сбитого самолета и вступившего в бой с террористами, а затем подорвавшего себя гранатой, не может оставить равнодушным.

Россия – великая держава, поэтому вряд ли удастся хотя бы продолжительное время обходиться без присутствия российских военнослужащих за рубежом. Увы, но это один из неотъемлемых компонентов, обеспечивающих стране статус державы мирового уровня. Поэтому люди, защищающие безопасность и интересы страны за рубежом, были и будут всегда. Этот факт требует ясного понимания и принятия соответствующих мер по финансовой и социальной поддержке современных воинов – интернационалистов.

Расхожая фраза «их там нет» может применяться в общении с «зарубежными партнерами», но внутри страны, по отношению к самим военнослужащим, должен быть ясный подход, показывающий, что страна никогда не бросит своих защитников и героев. Семьи погибших бойцов должны получать достойную помощь, память героев – увековечиваться в названиях улиц, школ, воинских частей. Но нельзя забывать и о живых участниках боевых действий, размер выплат которым, например, оставляет желать лучшего. Если в мирное время люди берут на себя риск защищать Родину за ее пределами, отправляются сражаться с террористами вдали от дома, то они вполне заслуживают того, чтобы о них не забывали. Вечная память павшим и вечный почет живым воинам-интернационалистам, советским и российским.

День подразделений лицензионно-разрешительной работы

12 февраля - День подразделений лицензионно-разрешительной работы

Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью в органах внутренних дел Российской Федерации считается 12 февраля 1969 года.