День образования Министерства внутренних дел России

8 сентября – День образования Министерства внутренних дел России

История Министерства, насчитывающая более двух веков, началась 8 сентября 1802 года, когда император Александр I манифестом создает органы отраслевого управления, в том числе и Министерство внутренних дел.

Уникальность МВД среди прочих органов государственной власти состоит в том, что именно органы охраны правопорядка чаще других напрямую контактируют с гражданами. От работы сотрудников полиции зависит соблюдение законности в жизни страны, порядок на улицах городов, а иногда и покой в домах и квартирах самих граждан. По числу обеспечиваемых социально значимых государственных функций, по степени проникновения во все слои общества с Министерством внутренних дел могут сравниться разве что Министерство здравоохранения и социального развития или Министерство образования и науки.

Сегодня от МВД зависят многие аспекты повседневной жизни граждан. Органы внутренних дел занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и экономических интересов государства, охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Подразделения МВД борются за безопасность на дорогах страны, обеспечивают проведение массовых мероприятий, днем и ночью приходят на помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях.

От министра до участкового Министерство внутренних дел – на страже интересов гражданина, закона и общества.

Общество ждет от полиции реальной отдачи и конкретных улучшений, а также накладывает особую ответственность на руководство органов внутренних дел и весь личный состав. Мы, как и граждане хотим, чтобы в полиции служили честные и профессиональные сотрудники.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем создания МВД России!

Пусть ваша служба оставляет чувство гордости в ваших сердцах за пользу, принесенную обществу.

Желаю профессионального роста, высоких результатов в служебной деятельности, счастья и благополучия.

День окончания Второй мировой войны

3 сентября - День окончания Второй мировой войны

3 сентября отмечают День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным в апреле 2020 года.

Августовская буря

В соответствии с союзными обязательствами перед США и Великобританией СССР вступил в войну с Японской империей. 5 апреля 1945 года Москва сообщила Токио о денонсации (расторжении) пакта о нейтралитете между СССР и Японией от 13 апреля 1941 года. Советская сторона отметила, что японцы были союзниками Германии, которая напала на СССР. Также Японская империя воюет с Америкой и Англией, союзниками русских. В результате советско-японское соглашение потеряло смысл.

7 августа 1945 года Верховный главнокомандующий Сталин и начальник Генштаба Антонов подписали Директиву Ставки ВГК № 11122 главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке, приказывая трём фронтам (Забайкальскому, 1-му и 2-му Дальневосточным) начать 9 августа боевые действия против Японии. 8 августа нарком иностранных дел Молотов вызвал японского посла Наотакэ Сато, которому от имени советского правительства сделал заявление о том, что Советский Союз с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японской империей. 10 августа, поддерживая союзников, в войну против Японии вступила Монголия.

9 августа 1945 года советские войска перешли в наступление. В первые же дни советские армии взломали оборону японской Квантунской армии. Советская авиация нанесла удар по военным объектам противника, важнейшим железнодорожным станциям и узлам, аэродромам и портам. Связь и коммуникации японской армии во многом были нарушены. К 14 августа советские войска нанесли поражение неприятелю в приграничной полосе и вышли на оперативный простор, быстро продвигаясь к главным жизненным центрам Маньчжурии. Японские сильные пограничные укрепления пали, войска понесли большие потери, командование утратило управление и связь с большей частью подразделений.

В сложившейся ситуации 14 августа японское правительство вынесло решение о безоговорочной капитуляции. 15 августа в Японской империи по радио передали императорский указ о капитуляции. Начиная с 18 августа японские войска стали сдаваться в плен. Однако не все японские части сложили оружие сразу. Выполняя приказы военного командования, войска продолжали драться. В сложившейся части советское командование сформировало мобильные и хорошо вооруженные отряды, которые должны были действовать в отрыве от главных сил. Также для захвата важных военных объектом и крупных жизненных центров Маньчжурии и Кореи были использованы воздушные и морские десанты. 18—24 августа русские войска заняли Чанчунь, Харбин, Гирин, Далянь-Дальний, Порт-Артур и Пхеньян. К концу августа слоили оружие блокированные узлы сопротивления, укрепрайоны и гарнизоны противника. Отдельные очаги сопротивления подавили к 10 сентября. 11—25 августа наши войска разгромили сахалинскую группировку японцев и вернули Южный Сахалин. В начале сентября русские войска добили вражескую группировку на Курильских островах.

Таким образом, Красная Армия внесла решающий вклад в завершение Второй мировой. Без выступления СССР против Японии японцы бы ещё дрались год-два, что привело бы к большим потерям союзных войск и огромным жертвам среди мирного населения Японских островов и Китая. 29 августа главнокомандующий советской дальневосточной группировкой маршал Александр Михайлович Василевский отдал приказ об отмене с 1 сентября военного положения на советской территории Дальнего Востока. 3 сентября Василевский доложил Сталину о завершении японской кампании. По уточненным данным, противник потерял свыше 700 тыс. человек, в том числе более 640 тыс. пленными. Потери советских войск составили: безвозвратные – свыше 12 тыс. человек, санитарные – свыше 24 тыс. человек.

Советское правительство щедро наградило участников войны с Японией. Свыше 2,1 млн. человек были награждены орденами и медалями, в том числе 308 тыс. — боевыми. 93 солдата и офицера удостоены звания Героя Советского Союза, более 300 соединений, частей и кораблей удостоены орденов, 25 получили звание гвардейских. Почетные наименования Хинганских, Амурских, Уссурийских, Харбинских, Мукденских, Порт-Артурских, Сахалинских, Курильских и других присвоены более 220 соединениям и частям. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. была учреждена медаль «За победу над Японией». Этой медалью было награждено свыше 1,8 млн. человек.

Праздник Победы над Японией

Формальная капитуляция Японии произошла 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. От Японии Акт о капитуляции подписали министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро; от союзников верховный главнокомандующий союзными армиями генерал армии США Дуглас Макартур, от имени США — адмирал флота Честер Нимиц, Англии — адмирал Брюс Фрэзер, СССР — генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко, Китая — генерал Су Юнчан.

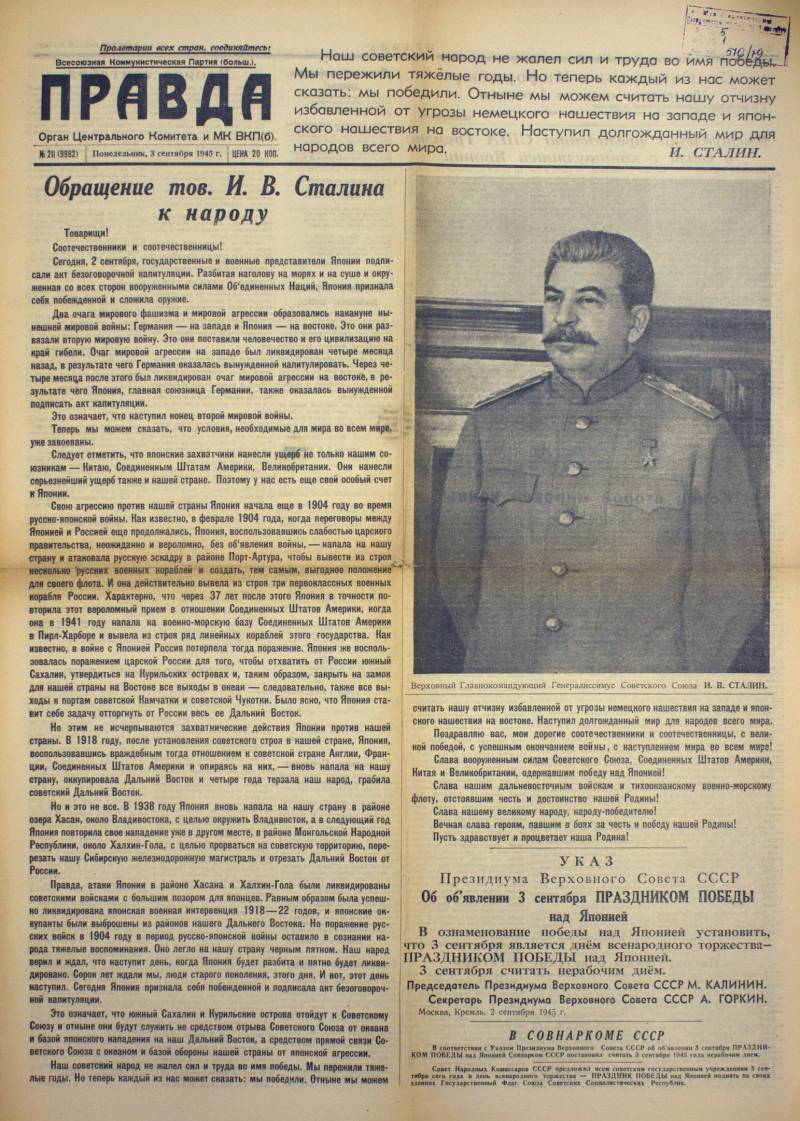

3 сентября 1945 года советская пресса опубликовала обращение Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны с Японией. Советский вождь отмечал, что у нашей державы был «особый счёт к Японии». Мы отомстили за поражение в Русско-японской войне 1904—1905 гг., которое «легло на нашу страну чёрным пятном». Сорок лет русские люди ждали справедливого отмщения. И вот этот день наступил. Мы вернули Южный Сахалин и Курильские острова, получили свободный выход в океан. Мы взяли реванш за японскую интервенцию 1918—1922 гг., когда японцы напали на Россию, оккупировали Дальний Восток, четыре года терзали и грабили наш народ. В 1938 и 1939 гг. Япония снова атаковала СССР в районе озера Хасан и в Монголии. Японское руководство планировало перерезать Сибирскую железную дорогу и захватить Дальний Восток. Теперь агрессор уничтожен.

В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября было объявлено праздником победы над Японией. Два года (1945 и 1946 годы) этот день был праздником и нерабочим днем. 16 сентября в Харбине прошёл парад победы над Японией, он стал единственным. Маршал Василевский был срочно вызван в Москву, поэтому парад принял генерал А. П. Белобородов, а провёл его генерал-лейтенант артиллерии К. П. Казаков. Такого торжества столица Маньчжурии ещё не знала. Тысячи людей заполонили улицы и площади. Советские и китайские флаги. Море цветов и тысячи лозунгов, полотнищ на русском, китайском и корейском, которые прославляли величие и храбрость советских воинов и их вождя генералиссимуса Сталина.

В 11 часов на площадь, где построились части Харбинского гарнизона, прибыл дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Белобородов. Он принял рапорт о готовности войск к параду и в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Казакова стал объезжать войска. Гремит «ура», затем Белобородов поднимается на трибуну и произносит речь. Начинается парад. Идёт пехота, лучших бойцов возглавляют генералы, Герои Советского Союза Черепанов и Батраков. За пехотинцами следуют связисты, сапёры и миномётчики. За гвардейскими минометами следует мотопехота, артиллерия и танки. Так прошёл парад несокрушимой мощи Красной Армии.

Изменение даты

В мае 1947 году 3 сентября стал рабочим днем, хотя формально праздник никто не отменял. Постепенно дата 3 сентября стала забываться, и окончание Второй мировой войны стали отмечать 2 сентября.

В апреле 2020 года Госдума приняла решение восстановить историческую справедливость и восстановить празднование 3 сентября. С этим предложением выступил один из лучших полководцев чеченской кампании — Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, бывший командующий ВДВ. В Госдуме Шаманов с 2016 года возглавляет Комитет по обороне. Госдума приняла этот законопроект, Совет Федерации его одобрил. 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Соответствующие поправки были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Статья 1 данного закона была дополнена абзацем «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Таким образом, в России восстановили историческую справедливость. Этот день напоминает о решающей роли СССР-России в победе над Японией.

100 лет патрульно-постовой службы полиции

2 сентября - 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы полиции

Патрульно-постовая служба полиции является важным звеном в системе охраны общественного порядка и борьбе с преступностью. Упоминания о ней появились в Российской империи ещё в 1811 году в «Положении о внутренней страже». А само понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утверждённом в 1838 году императором Николаем I «Положении о столичной полиции».

Правовой статус патрульно-постовая служба (ППС) обрела 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру». В ней излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера. Для сотрудников ППС была введена единая белая форма одежды и установлен отличительный знак, на котором имелся белый металлический щит с названием участка и постовым номером. Подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования.

На протяжении всей истории сотрудники патрульно-постовой службы выполняли основной объём работы по обеспечению общественного порядка. А в годы Великой Отечественной войны на патрульно-постовую службу милиции возлагалась борьба с дезертирами, шпионами, паникёрами, распространителями всякого рода провокационных слухов и измышлений, очистка городов и оборонно-хозяйственных объектов от преступных элементов.

В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению деятельности советской милиции», которым определялись её основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная часть постановления посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие ещё один важный документ — Устав патрульно-постовой службы.

В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению деятельности советской милиции», которым определялись её основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная часть постановления посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие ещё один важный документ — Устав патрульно-постовой службы.

Множество сотрудников патрульно-постовой службы принимало участие в обеспечении охраны общественного порядка во время контртеррористической операции на Северном Кавказе и в других «горячих точках». Ежедневно в любой момент они, приезжая по вызову или останавливая подозрительных граждан, могут вступить в схватку с преступниками.

В 2002 году Приказом Министра внутренних дел России 2 сентября было утверждено Днём образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности.

День российской гвардии

2 сентября - День российской гвардии

День Российской гвардии был установлен 22 декабря 2000 года указом президента Владимира Владимировича Путина № 2032 «Об установлении Дня Российской гвардии» в связи с трехсотлетием российской гвардии в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций и повышения авторитетности военной службы.

Гвардейские полки, бригады, дивизии, экипажи и батальоны – это гордость Вооружённых сил России, образец для всей армии и флота. Гвардеец – это храбрый воин, обладающий неукротимым боевым духом и несокрушимой волей к победе.

Появление и развитие гвардии

Российскую гвардию создал Пётр I в 1700 году, а своё боевое крещение она получила в начале Северной войны, в Нарвском сражении 19 ноября 1700 года. Затем гвардия Петра отличилась в 1702 и 1704 годах, а также под Полтавой в 1709 году.

До появления военно-учебных заведений гвардия была единственной школой офицерских кадров. Но гвардейцами назывались не только те, кто прошёл эту боевую подготовку: за особые заслуги отличившиеся генералы получали почётное звание подполковника Преображенского полка. Благодаря особенному доверию самых влиятельных лиц государства гвардейцы были значительной политической силой. По Табели о рангах её офицеры имели преимущество перед армией в два чина.

За время царствования Павла I численность гвардии существенно увеличилась: было образовано пять новых батальонов. Затем в 1813 году наряду со Старой гвардией была образована Молодая гвардия – кирасирский и два гренадёрских полка, которые отличились в войне 1812 года. В дальнейшем численность гвардии продолжала расти. В начале XX века в её состав входили 12 пехотных, 13 кавалерийских и 4 стрелковых полка, 3 артиллерийские бригады, флотский экипаж и сапёрный батальон.

Гвардейцы были задействованы почти во всех войнах, в которых принимала участие Россия. С момента образования гвардии её военная форма считалась символом чести и дисциплинированности. Каждая деталь этой формы напоминала об одержанных победах, а свои наименования полки получали в память о боевых заслугах и с гордостью носили на воинских знамёнах, защита которых была первейшей обязанностью каждого гвардейца.

Достойной преемницей традиций Русской гвардии стала советская и нынешняя Российская гвардия.

Российская и Советская гвардия

Советская гвардия была создана в годы Великой Отечественной войны. Четыре мотострелковые дивизии, которые отличились во время Смоленского сражения под Ельней, 18 сентября 1941 года, за боевые подвиги получили название гвардейских. В это же время Ставка ВГК постановила организовать гвардейские миномётные части.

Гвардия Великой Отечественной – это герои, имена которых никогда не будут забыты: В.С. Петров, А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб, А.П. Маресьев, А.М. Матросов. Находя примеры бесстрашия, стойкости и верности Родине в прославленных подвигах предков, они преумножали боевые заслуги предыдущих поколений гвардейцев.

За годы Великой Отечественной войны более 4,5 тысяч частей, соединений, объединений и кораблей получили гвардейское наименование и особые гвардейские знамёна. В мае 1942 года был введен нагрудный знак для военнослужащих гвардейских частей.

После окончания войны советская гвардия поддерживала исторические традиции Русской гвардии. В мирное время формирования не преобразовывались в гвардейские, но при преемственности по личному составу это звание передавалось новым воинским формированиям для сохранения традиций. Гвардейские соединения и части, как правило, располагались на передовых рубежах в приграничных округах и группах войск, а корабли и дивизии, совершившие особо признанные подвиги, находились в столицах союзных республик или в крупных городах. Каждый новобранец, начинавший служить в гвардейской части, получал нагрудный знак «Гвардия» и приносил клятву о том, что не осрамит памяти отцов и дедов.

В конце XX — начале XXI века гвардия по-прежнему верна своим законам, развитыми и закреплёнными прошлыми поколениями гвардейцев. Современная гвардия сохранила прежние награды и почётные наименования. Её дальнейшее развитие – это профессионализация, новые принципы комплектования личным составом, улучшение организационной структуры, оснащение самыми современными видами военной техники и вооружения. Большое внимание уделяется боевой выучке, совершенствуется быт военнослужащих. Патриотизм, идейная убеждённость и верность присяге – черты, которые присущи каждому гвардейцу.

Великая слава гвардии – это наследство и достояние всей России. Быть гвардейцем сегодня значит обладать высшей боевой квалификацией, мастерски владеть оружием и техникой, нести службу с неусыпной бдительностью и непрерывно поддерживать боевую готовность.

День подразделений специального назначения МВД РФ

29 августа - День подразделений специального назначения МВД РФ

Днем подразделений специального назначения ВВ МВД России по праву можно считать 29 августа. Именно в этот день, в 1977 году была создана учебная рота специального назначения (УРСН), на базе которой впоследствии возник знаменитый отряд спецназа «Витязь». Официально праздник создан по указу президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» в 2006 году.

Первым командиром роты стал капитан В.А. Мальцев. Интенсивные занятия позволили подготовить роту к летней Олимпиаде в Москве для выполнения поставленных задач с высоким качеством. Рота часто тренировалась вместе с создаваемой в то время группой «А» КГБ СССР (Альфа). Бойцы УРСН превосходили «Альфу» по физической подготовке, но «альфовцы» были лучше по огневой. Тут следует напомнить, что в «Альфе» служили офицеры, а в УРСН — «срочники».

На первом этапе была создана программа, в которой предусматривались действия по различным нештатным ситуациям на Олимпийских играх, а именно при захвате заложников в наземном транспорте, самолете. Материалы программы основывались на опыте и наработках спецподразделений КГБ, Воздушно-десантных войск, зарубежных антитеррористических подразделений.

Символом нового подразделения, отличающим его от других, стал краповый берет. Там же был придуман и экзамен на право ношения крапового берета.

В начале 90-х гг., когда ситуация в стране стремительно менялась, были созданы еще три отряда спецназа — «Росич», «Русь» и «Скиф». Кроме того, в составе частей оперативного назначения (по сути, мотострелковые части) находились группы специального назначения (ГСН). Так, в составе 22-й бригады (Калач-на-Дону) была ГСН «Аллигатор», в составе 34-й бригады (Шумилово) была ГСН «Оборотень». В составе каждой роты было по три взвода — 1-й и 2-й взводы спецназа подготавливались для решения штурмовых задач, в то время как 3-й взвод был подготовлен для решения разведывательных задач.

В июле 1995 года отряд специального назначения «Русь» участвовал в операции по освобождению заложников в Буденновске. Через полгода в январе 1996 года отряды специального назначения «Витязь» и «Русь», совместно с группой специального назначения 1-го полка особого назначения участвовали в операции по штурму села Первомайское, которое было захвачено группой боевиков Салмана Радуева.

После окончания первой чеченской кампании началось формирование новых отрядов спецназа. Они создавались за счет численности ликвидированных в бригадах и полках групп специального назначения. Так, 15-й отряд спецназа «Вятич» был создан на базе 3-х групп специального назначения. 20-й отряд спецназа (Саратов) возник на базе группы специального назначения «Оборотень», которая была выведена из состава 34-й бригады.

День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

25 августа - День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

Сегодня отмечается профессиональный праздник — День оперативно-поисковых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.

25 августа 1902 года внешнее наблюдение в первый раз было определено в качестве автономного направленности работы отрядов Министерства внутренних дел в Положении о начальных розыскных филиалов, утвержденном Министром внутренних дел В.К. Плеве.

Оперативно-поисковое подразделение считается весомым звеном в процессе выявления и раскрытия злодеяний, обеспечивающим увеличение значения оперативной осведомлённости служащих милиции.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа является Днём воинской славы России — Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года. Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Сначала Красная Армия на Курском выступе отразила мощный вражеский удар отборных гитлеровских дивизий. Затем советские силы перешли в контрнаступление, и к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140—150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, и она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки. Вермахт понес тяжелейшие потери и перешёл к стратегической обороне, пытаясь сохранить ранее захваченные территории.

Ситуация на фронте

В 1943 г. война развивалась под знаком коренного перелома на советско-германском стратегическом фронте. Поражения в битвах за Москву и Сталинград значительно подорвали мощь вермахта и её политический престиж в глазах союзников и противников. На совещании в ставке вермахта 1 февраля 1943 года, находясь под впечатлением исхода Сталинградской битвы, Гитлер пессимистично сказал: «Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует. Это мы должны ясно представлять себе».

Однако получив жесткий урок на Восточном фронте, военно-политическое руководство Третьего рейха не искало другого выхода, кроме продолжения войны. В Берлине надеялись, что произойдёт некое изменение на мировой арене, что позволит сохранить свои позиции в Европе. Есть мнение, что Берлин имел тайную договорённость с Лондоном, поэтому англосаксы до последнего момента оттягивали открытие второго фронта в Европе. В результате Гитлер по-прежнему мог сосредоточить все силы на Русском фронте, надеясь на благополучный исход в борьбе с Советским Союзом. Надо сказать, что верхушка Рейха до самого последнего момента верила и надеялась, что СССР рассорится с Британией и США. И это позволит Германской империи сохранить хотя бы часть позиций.

Войну против СССР немцы не считали окончательно проигранной, и для её продолжения имелись ещё большие силы и средства. Германские вооруженные силы сохраняли огромный боевой потенциал и продолжали получать новейшие вооружения, под властью Германии находилась почти вся Европа, а оставшиеся в Европе нейтральные страны активно экономически поддерживали Третий рейх. В феврале — марте 1943 г. немецкие войска под командованием Манштейна совершили первую попытку взять реванш за поражение на Волге. Немецкое командование бросило в контрнаступление большие силы, включая крупные массы танков. В то же время советские войска на юго-западном направлении были сильно ослаблены в предыдущих боях, а их коммуникации сильно растянуты. В результате немцы снова смогли захватить Харьков, Белгород и только что освобождённые советскими войсками северо-восточные районы Донбасса. Движение Красной Армии к Днепру было остановлено.

Однако успехи вермахта были ограничены. Устроить русским «немецкий Сталинград» — прорваться к Курску и окружить значительные массы советских войск Центрального и Воронежского фронтов, Манштейну не удалось. Красная Армия хоть и утратила ряд только что освобождённых районов, но отразила удары противника. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте не изменилась. Красная Армия сохранила за собой инициативу и могла перейти в наступление на любом направлении. Было очевидно, что предстоит решающая битва и обе стороны активно к ней готовились.

В Берлине, наконец, поняли, что необходимо провести полную мобилизацию, чтобы продолжать войну. В стране проводилась тотальная мобилизация людских и материальных ресурсов. Делалось это за счёт изъятия из народного хозяйства квалифицированных рабочих и других специалистов, которых заменяли иностранными рабочими (к примеру, французами), угнанными с Востока рабами и военнопленными. В результате в 1943 году в вермахт призвали на 2 млн. человек больше, чем в 1942 году. Германская промышленность значительно нарастила выпуск военной продукции, экономику полностью переводили на «военные рельсы», раньше этого старались избежать, надеясь на «быструю войну». Особенно форсировалась работа танковой промышленности, которая обеспечивала войска новыми тяжелыми и средними танками типа «тигр» и «пантера», новыми штурмовыми орудиями типа «фердинанд». Налажено было производство самолётов с более высокими боевыми качествами — истребителей «Фокке-Вульф 190А» и штурмовиков «Хеншель-129». В 1943 г. по сравнению с 1942 г. производство танков увеличилось почти в 2 раза, штурмовых орудий — почти в 2,9, самолётов — более чем в 1,7, орудий — более чем в 2,2, минометов — в 2,3 раза. На советском фронте Германия сосредоточила 232 дивизии (5,2 млн. человек), в том числе 36 союзных дивизий.

Корреспондент К. М. Симонов на стволе немецкой САУ «Фердинанд», подбитой на Курской дуге

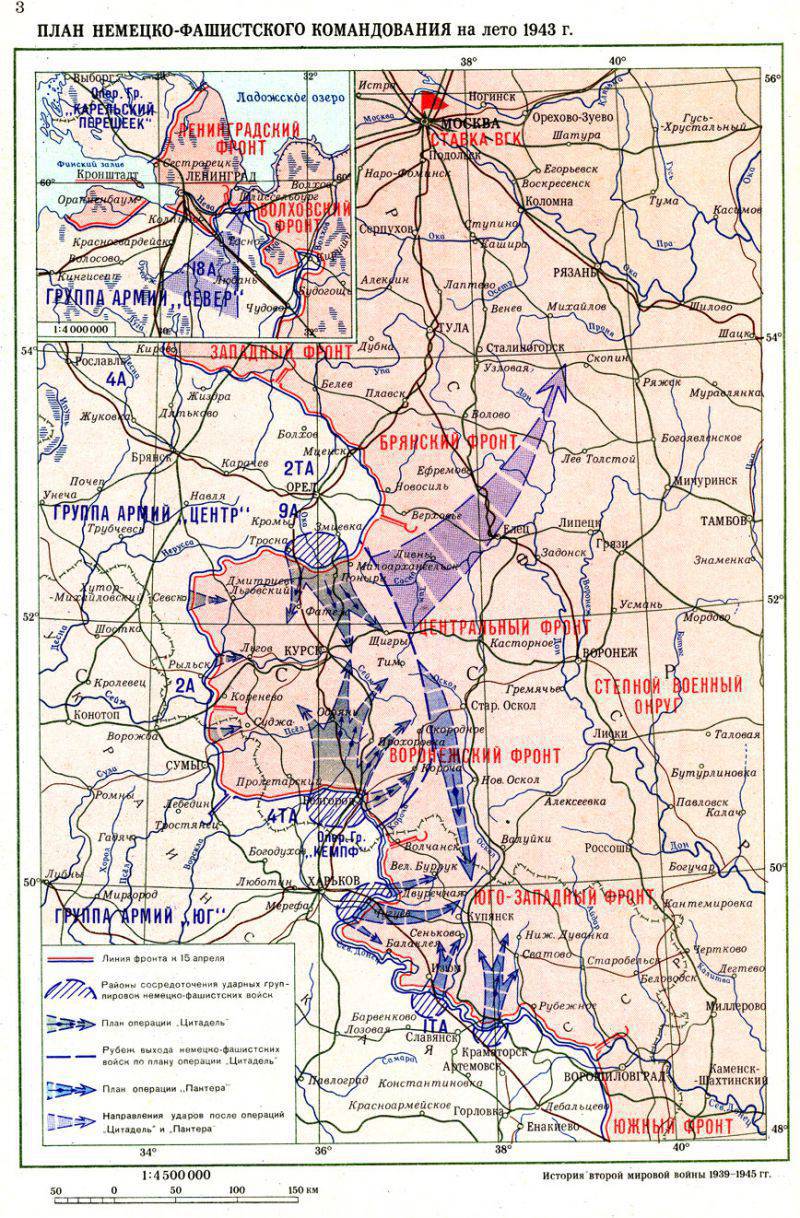

Операция «Цитадель»

Германское военно-политическое руководство определило стратегию на кампанию 1943 года. Немецкий штаб верховного главнокомандования предложил главные военные усилия перенести с Восточного фронта на Средиземноморский театр, чтобы исключить угрозу потери Италии и высадки союзников в Южной Европе. Генеральный штаб сухопутных войск придерживался другого мнения. Здесь считали, что необходимо прежде всего подорвать наступательные возможности Красной Армии, после чего можно сосредоточить усилия на борьбе с вооруженными силами Великобритании и США. Эту же точку зрения разделяли командующие группами армия на Восточном фронте и сам Адольф Гитлер. Она и была принята за основу при окончательной выработке стратегического замысла и планирования боевых действий на весну — лето 1943 года.

Германское военно-политическое руководство решило провести одну крупную наступательную операцию на одном стратегическом направлении. Выбор пал на т. н. Курский выступ, где немцы надеялись разгромить советские армии Центрального и Воронежского фронтов, создав огромную брешь в советском фронте и развить наступление. Это должно было, по расчётам германских стратегов, привести к общему изменению ситуации на Восточном фронте и переходу стратегической инициативы в их руки.

Германское командование считало, что после окончания зимы и весенней распутицы Красная Армия снова перейдёт в наступление. Поэтому Гитлер 13 марта 1943 г. дал приказ № 5 об упреждении наступления противника на отдельных участках фронта, с целью перехвата инициативы. В остальных местах немецкие войска должны были «обескровить наступающего противника». Командование группы армий «Юг» должно было сформировать к середине апреля севернее Харькова сильную танковую группировку, а командованию группы армий «Центр» — ударную группировку в районе Орла. Кроме того, в июле намечалось наступление на Ленинград силами группы армий «Север».

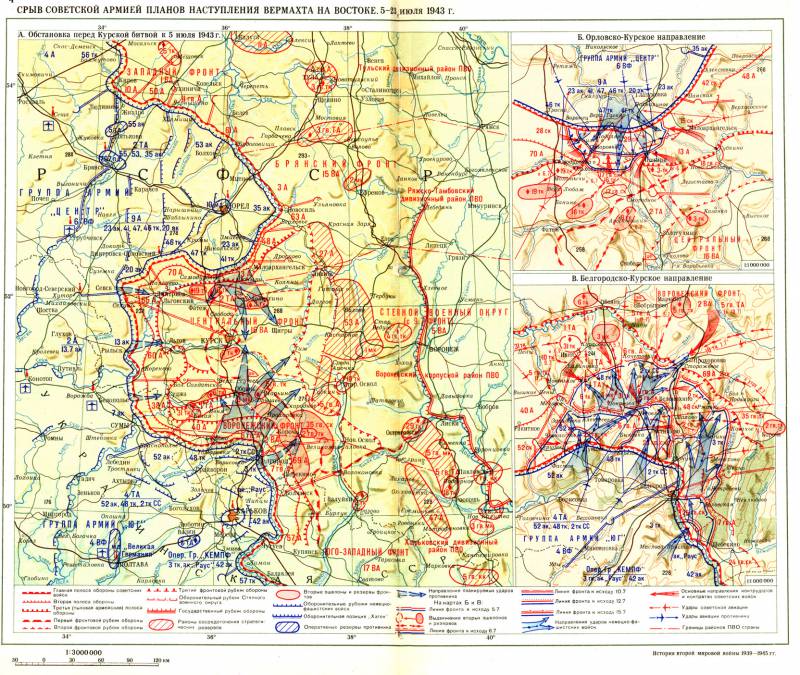

Вермахт приступил к подготовке наступления, сосредоточив сильные ударные группировки в районах Орла и Белгорода. Немцы планировали нанести мощные фланговые удары на Курском выступе, который глубоко вклинился в расположение немецких войск. С севера над ним нависали войска группы армий «Центр» (орловский плацдарм), с юга — силы группы армий «Юг». Немцы планировали концентрическими ударами срезать Курский выступ под основание, окружить и уничтожить оборонявшиеся там советские войска.

Замаскированный расчет пулемета MG-34, танковой дивизии СС «Мертвая голова», в районе Курска

15 апреля 1943 г. ставка вермахта отдала оперативный приказ № 6, в котором конкретизировались задачи войск в наступательной операции, которая была названа «Цитадель». Германская ставка планировала, как только наступит хорошая погода, перейти в наступление. Этому наступлению придавали решающее значение. Оно должно было привести к быстрому и решающему успеху, переломив ситуацию на Восточном фронте в пользу Третьего рейха. Поэтому к операции готовились с большой тщательностью и очень основательно. На направлении главных ударов планировали использовать отборные соединения, вооруженные самым современным оружием, привлекли лучших командиров и сосредоточили большое количество боеприпасов. Проводилась активная пропаганда, каждый командир и солдат должен был проникнуться сознанием решающего значения этой операции.

В район намеченного наступления немцы стянули дополнительные крупные силы путём перегруппировки войск с других участков фронта и переброски частей из Германии, Франции и других регионов. Всего для наступления на Курской дуге, протяженность которой составляла около 600 км, немцы сосредоточили 50 дивизий, включая 16 танковых и моторизованных. В составе этих войск было около 900 тыс. солдат и офицеров, до 10 тыс. орудий и минометов, около 2700 танков и САУ, свыше 2 тыс. самолётов. Особенно большое значение придавалось бронетанковому ударному кулаку, который должен был сокрушить советскую оборону. Немецкое командование надеялось на успех массированного применения новой техники — тяжелых танков «тигр», средних танков «пантера» и тяжелых САУ типа «фердинанд». По отношению к общему количеству войск на советско-германском фронте немцы сосредоточили в районе Курского выступа 70% танковых и 30% моторизованных дивизий. Большую роль в сражении должна была сыграть авиация: немцы сконцентрировали 60% всех боевых самолётов, которые действовали против Красной Армии.

Таким образом, вермахт, понеся серьёзные потери в зимней кампании 1942-1943 гг. и имея меньшие силы и ресурсы, чем Красная Армия, решил нанести мощный упреждающий удар на одном стратегическом направлении, сконцентрировав на нём отборные части, большую часть бронетанковых войск и авиации.

Немецкие экранированные танки Pz.Kpfw. III в советском селе перед началом операции «Цитадель»

Передвижение танков 3-й панцергренадерской дивизии СС «Тотенкопф» на Курской дуге

Подразделение немецких штурмовых орудий StuG III на марше по дороге в Белгородской области.

Немецкий средний танк Pz.Kpfw.IV Ausf. G 6-й танковой дивизии 3-го танкового корпуса армейской группы «Кемпф» с танкистами на броне в Белгородской области.

Немецкие танкисты на привале и танк «Тигр» 503-го тяжелого танкового батальона на Курской дуге. Источник фото: http://waralbum.ru/

Планы советского командования

Советская сторона также тщательно готовилась к решающему сражению. Верховное Главнокомандование имело политическую волю, крупные силы и средства, чтобы завершить коренной перелом в войне, закрепив успех битвы на Волге. Сразу же после окончания зимней кампании, в конце марта 1943 г., советская Ставка приступила к продумыванию весенне-летней кампании. Прежде всего необходимо было определить стратегический замысел противника. Фронты получили указание усилить оборону и одновременно готовиться к наступлению. Принимались меры для создания сильных резервов. Директивой Верховного Главнокомандующего от 5 апреля было дано указание о создании к 30 апреля мощного Резервного фронта, который позже переименовали в Степной округ, а затем — в Степной фронт.

Своевременно сформированные крупные резервы сыграли большую роль сначала в оборонительной, а затем в наступательной операции. Накануне Курской битвы советское верховное командование имело на фронте огромные резервы: 9 общевойсковых армий, 3 танковых армии, 1 воздушная армия, 9 танковых и механизированных корпусов, 63 стрелковые дивизии. К примеру, немецкое командование имело на Восточном фронте всего 3 резервных пехотных дивизии. В результате войска Степного фронта можно было использовать не только для контрнаступления, но и для обороны. Немецкому же командованию в ходе Курской битвы приходилось снимать войска с других участков фронта, что ослабляло общую оборону фронта.

Огромную роль сыграла советская разведка, которая в начале апреля 1943 г. стала сообщать о готовящейся крупной операции противника на Курской дуге. Установлено было и время перехода противника в наступление. Схожие данные получали и командующие Центральным и Воронежским фронтами. Это позволило советской Ставке и фронтовому командованию принять наиболее целесообразные решения. Кроме того, данные советской разведки подтвердили британцы, которые смогли осуществить перехват планов наступления немцев в районе Курска летом 1943 г.

Советские войска имели превосходство в силах и средствах: 1,3 млн. человек к началу операции, около 4,9 тыс. танков (с резервом), 26,5 тыс. орудий и минометов (с резервом), свыше 2,5 тыс. самолетов. В результате можно было упредить противника и организовать превентивное наступление советских войск на Курской дуге. Неоднократный обмен мнения по этому вопросу происходил в Ставке и Генеральном штабе. Однако в итоге приняли идею преднамеренной обороны с последующим переходом в контрнаступление. 12 апреля прошло совещание в Ставке, где было принято предварительное решение о преднамеренной обороне, сосредоточив главные усилия в районе Курска, с последующим переходом в контрнаступление и общее наступление. Главный удар в ходе наступления планировали нанести в направлении Харькова, Полтавы и Киева. При этом предусматривался вариант перехода в наступления без этапа предварительной обороны, если противник не предпримет активных действий в течение длительного времени.

Советский танк КВ-1, с личным именем «Багратион», подбитый в населенном пункте в ходе операции «Цитадель»

Советское командование через Разведывательное управление, разведку фронтов и Центральный штаб партизанского движения продолжало тщательно следить за противником, передвижением его войск и резервов. В конце мая — начале июня 1943 г. когда замысел противника окончательно подтвердился, Ставка приняла окончательное решение о преднамеренной обороне. Центральный фронт под командованием К. К. Рокоссовского должен был отразить удар противника из района южнее Орла, Воронежский фронт Н. Ф. Ватутина — из района Белгорода. Их подпирал Степной фронт И. С. Конева. Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Наступательные действия предусматривалось осуществить: на орловском направлении — силами левого крыла Западного фронта, Брянского и Центрального фронтов (операция «Кутузов»), на белгородско-харьковском направлении — силами Воронежского, Степного фронтов и правого крыла Юго-Западного фронта (операция «Румянцев»).

Таким образом, верховное советское командование вскрыло замыслы врага и решило обескровить противника мощной преднамеренной обороной, а затем перейти в контрнаступление и нанести решительное поражение немецким войскам. Дальнейшее развитие событий показало правильность советской стратегии. Хотя ряд просчётов привёл к большим потерям советских войск.

Строительство оборонительных сооружений на Курской дуге

Большую роль в Курской битве сыграли партизанские формирования. Партизаны не только собирали разведданные, но и нарушали коммуникации противника и проводили массовые диверсии. В результате к лету 1943 г. в тылу группы армий «Центр» партизаны Белоруссии сковали более 80 тыс. солдат противника, смоленские — около 60 тыс., брянские — свыше 50 тыс. человек. Таким образом, гитлеровскому командованию пришлось отвлечь большие силы для борьбы с партизанами и охраны коммуникаций.

Огромная работа была проведена в деле организации оборонительных порядков. Только войска Рокоссовского в течение апреля — июня отрыли более 5 тыс. км траншей и ходов сообщения, установили до 400 тыс. мин и фугасов. Наши войска подготовили противотанковые районы с сильными опорными пунктами глубиной до 30-35 км. На Воронежском фронте Ватутина также была создана глубоко эшелонированная оборона.

Мемориал «Начало Курской битвы на южном выступе». Белгородская область

Наступление вермахта

Гитлер, стремясь дать войскам как можно больше танков и другого вооружения, несколько раз переносил сроки наступления. Советская разведка несколько раз сообщала о сроке начала немецкой операции. 2 июля 1943 г. Ставка направила третье предупреждение войскам, что противник атакует в период 3-6 июля. Захваченные «языки» подтвердили, что немецкие войска начнут наступление ранним утром 5 июля. Перед рассветом, в 2 часа 20 мин., советская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения противника. Грандиозная битва началась не так, как замышляли немцы, но остановить её уже было нельзя.

5 июля в 5 час. 30 мин. и в 6 час. утра войска групп «Центр» и «Юг» фон Клюге и Манштейна перешли в наступление. Прорыв обороны советских войск был первым этапом на пути осуществления замысла немецкого верховного командования. Поддерживаемые сильным артиллерийско-минометным огнем и атаками авиации, немецкие танковые клинья обрушились на советские оборонительные порядки. Ценой больших потерь немецким войскам удалось за два дня вклиниться до 10 км в боевые порядки Центрального фронта. Однако прорвать вторую полосу обороны 13-й армии немцы так и не смогли, что в итоге привело к срыву наступления всей орловской группировки. 7-8 июля немцы продолжали ожесточённые атаки, но не добились серьёзного успеха. Последующие дни также не принесли успеха вермахту. 12 июля оборонительное сражение в полосе Центрального фронта было завершено. За шесть дней яростного сражения немцы смогли вклиниться в обороны Центрального фронта в полосе до 10 км и в глубину — до 12 км. Истощив все силы и ресурсы, немцы прекратили наступление и перешли к обороне.

Схожая ситуация были и на юге, хотя здесь немцы достигли больших успехов. Немецкие войска вклинились в расположение Воронежского фронта на глубину до 35 км. Добиться большего они не смогли. Здесь произошли столкновения крупных масс танков (сражение под Прохоровкой). Вражеский удар был отражен вводом дополнительных сил из состава Степного и Юго-Западного фронтов. 16 июля немцы прекратили атаки и стали отводить войска в район Белгорода. 17 июля стали отходить основные силы немецкой группировки. 18 июля войска Воронежского и Степного фронтов начали преследование и 23 июля восстановили положение, которое было до перехода противника в наступление.

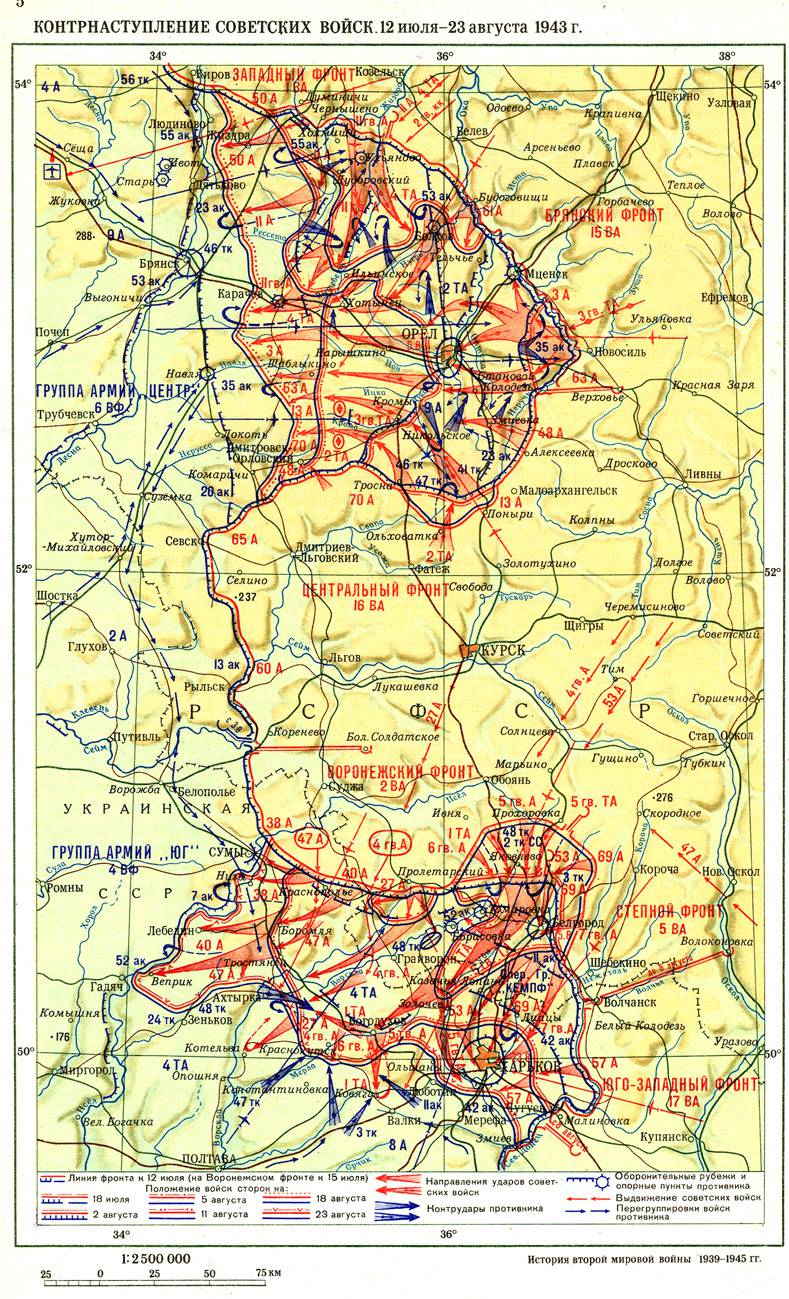

Наступление советских войск

Обескровив основные ударные силы противника и истощив его резервы наши войска перешли в контрнаступление. В соответствии с планом операции «Кутузов», предусматривавшим наступательные действия на орловском направлении, удар по группировке группы армий «Центр» наносился силами Центрального, Брянского и левого крыла Западного фронтом. Брянским фронтом командовал генерал-полковник М. М. Попов, Западным — генерал-полковник В. Д. Соколовский. 12 июля первыми пошли в наступление войска Брянского фронта — 3-я, 61-я и 63-я армии под началом генералов А. В. Горбатова, П. А Белова, В. Я. Колпакчи и 11-я гвардейская армия Западного фронта, которой командовал И. Х. Баграмян.

В первые же дни наступательной операции глубоко эшелонированная и хорошо оборудованная в инженерном отношении оборона противника была прорвана. Особенно успешно наступала 11-я гвардейская армия, действовавшая из района Козельска в общем направлении на Хотынец. На первом этапе операции гвардейцы Баграмяна, взаимодействуя с 61-й армией, встречными ударами должны были разбить болховскую группировку вермахта, прикрывавшую Орловский выступ с севера. На второй день наступления армия Баграмяна прорвала оборону противника на глубину 25 км, а войска 61-й армии вклинились в оборону врага на 3-7 км. Наступавшие в направлении Орла 3-я и 63-я армии к исходу 13 июля продвинулись на 14-15 км.

Оборона противника на Орловском выступе сразу же оказалась в кризисном положении. В оперативных донесениях немецких 2-й танковой и 9-й армий отмечалось, что центр боевых операций переместился в полосу 2-й танковой армии и кризис развивается с неимоверной быстротой. Командование группы армий «Центр» вынуждено было срочно снять 7 дивизий с южного участка Орловского выступа и перебросить их на участки, где советские войска угрожали прорывом. Однако ликвидировать прорыв противник не смог.

14 июля 11-я гвардейская и 61-я армии приблизились к Болхову с запада и востока, а 3-я и 63-я армии продолжали рваться к Орлу. Немецкое командование продолжило усиливать 2-ю танковую армию, спешно перебрасывая войска из соседней 9-й армии и других участков фронта. Советская Ставка обнаружила перегруппировку вражеских сил и Ставка предала Брянскому фронту из своего резерва 3-ю гвардейскую танковую армию под командованием генерала П. С. Рыбалко, которая 20 июля включилась в битву на орловском направлении. Также в полосу 11-й гвардейской армии на левое крыло Западного фронта прибыла 11-я армия генерала И. И. Федюнинского, 4-я танковая армия В. М. Баданова и 2-й гвардейский кавалерийский корпус В. В. Крюкова. Резервы с ходу включились в сражение.

Болховская группировка противника была разбита. 26 июля немецкие войска были вынуждены оставить Орловский плацдарм и начать отступление на позицию «Хаген» (восточнее Брянска). 29 июля наши войска освободили Болхов, 5 августа — Орёл, 11 августа — Хотынец, 15 августа — Карачев. К 18 августа советские войска подошли к оборонительному рубежу противника восточнее Брянска. С разгромом орловской группировки рухнули планы немецкого командования по использованию Орловского плацдарма для удара в восточном направлении. Контрнаступление начало перерастать в общее наступление советских войск.

Советский солдат со знаменем в освобожденном Орле

Центральный фронт под началом К. К. Рокоссовского войсками своего правого крыла — 48-й, 13-й и 70-й армиями — перешёл в наступление 15 июля, действуя в общем направлении на Кромы. Значительно обескровленные в предшествующих боях, эти войска продвигались медленно, преодолевая сильную оборону противника. Как вспоминал Рокоссовский: «Войскам приходилось прогрызать одну позицию за другой, выталкивая гитлеровцев, применявших подвижную оборону. Выражалось это в том, что, пока одна часть его сил оборонялась, другая в тылу оборонявшихся занимала новую позицию, удаленную от первой на 5-8 км. При этом противник широко применял контратаки танковыми войсками, а также маневр силами и средствами по внутренним линиям». Таким образом, сбивая врага с укрепленных рубежей и отбивая ожесточенные контратаки, развивая наступление на северо-запад в сторону Кром, войска Центрального фронта к 30 июля продвинулись на глубину до 40 км.

На белгородско-харьковском направлении наступали войска Воронежского и Степного фронтов под командованием Н. Ф. Ватутина и И. С. Конева взаимодействии с Юго-Западным фронтом Р. Я. Малиновского. Воронежский фронт в период оборонительной операции выдержал наиболее сильный натиск противника, понес большие потери, поэтому его усилил армии Степного фронта. 23 июля, отойдя на сильные оборонительные рубежи севернее Белгорода, вермахт занял оборону и приготовился отражать удары советских войск. Однако враг не смог удержать натиск Красной Армии. Войска Ватутина и Конева нанесли главный удар смежными флангами фронтов из района Белгорода в общем направлении на Богодухов, Валки, Новая Водолага, обходя с запада Харьков. 57-я армия Юго-Западного фронта наносила удар в обход Харькова с юго-запада. Все действия предусматривались планом «Румянцев».

3 августа Воронежский и Степной фронты после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Действовавшие в первом эшелоне Воронежского фронта войска 5-й и 6-й гвардейских армий прорвали оборону врага. Введенные в прорыв 1-я и 5-я гвардейские танковые армии при поддержке пехоты завершили прорыв тактической зоны обороны вермахта и продвинулись на 25-26 км. На второй день наступление продолжало успешно развиваться. В центре полосы фронта пошли в атаку 27-я и 40-я армии, которые обеспечили действия главной ударной группировки фронта. Войска Степного фронта — 53-я, 69-я и 7-я гвардейская армии и 1-й механизированный корпус — рвались к Белгороду.

5 августа наши войска освободили Белгород. Вечером 5 августа в Москве впервые был дан артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орёл и Белгород. Это был первый за время Великой Отечественной войны торжественный салют, отмечавший победу советских войск. 7 августа советские войска освободили Богодухов. К исходу 11 августа войска Воронежского фронта перерезали железную дорогу Харьков — Полтава. Войска Степного фронта вплотную подошли к внешнему оборонительному обводу Харькова. Немецкое командование, чтобы спасти харьковскую группировку от окружения, бросило в бой резервы, переброшенные из Донбасса. Немцы сосредоточили западнее Ахтырки и южнее Богодухова 4 пехотные и 7 танковых и моторизованных дивизий, имевших до 600 танков. Но предпринятые вермахтом в период 11—17 августа контрудары против войск Воронежского фронта в районе Богодухова, а затем в районе Ахтырки не привели к решительному успеху. Контрударами танковых дивизий по левому крылу и центру Воронежского фронта гитлеровцы смогли остановить уже обескровленных в боях соединения 6-й гвардейской и 1-й танковых армий. Однако Ватутин бросил в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию. Продолжили движение 40-я и 27-я армии, перешла в атаку 38-я армия. Командование Воронежского фронта на правом фланге бросило в бой свой резерв — 47-ю армию генерала П. П. Корзуна. В районе Ахтырки был сосредоточен резерв Ставки — 4-я гвардейская армия Г. И. Кулика. Яростные бои в этом районе завершились разгромом гитлеровцев. Немецкие войска были вынуждены прекратить атаки и перейти к обороне.

Войска Степного фронта развивали наступление на Харьков. Как вспоминал Конев: «На подступах к городу противник создал сильные рубежи обороны, а вокруг города — укрепленный обвод с развитой сетью опорных пунктов, в некоторых местах с железобетонными дотами, вкопанными танками и заграждениями. Сам город был приспособлен к круговой обороне. Для удержания Харькова гитлеровское командование перебросило сюда лучшие танковые дивизии. Гитлер требовал любой ценой удержать Харьков, указывая Манштейну, что взятие города советскими войсками создает угрозу потери Донбасса».

Немецкий танк Pz.Kpfw. V «Пантера», подбитый расчетом гвардии старшего сержанта Парфенова. Окраина Харькова, август 1943 года

23 августа после упорных боев советские войска полностью освободили Харьков от гитлеровцев. Значительная часть вражеской группировки была уничтожена. Остатки гитлеровских войск отступили. Взятием Харькова грандиозная битва на Курской дуге была завершена. Москва салютовала освободителям Харькова 20 залпами из 224 орудий.

Таким образом, в ходе наступления на белгородско-харьковском направлении наши войска продвинулись на 140 км и нависли над всем южным крылом германского фронта, заняв выгодное положение для перехода в общее наступление с целью освобождения Левобережной Украины и выхода на рубеж реки Днепр.

На белгородско-харьковском направлении. Разбитая вражеская техника после налета советской авиации

Население освобожденного Белгорода встречает бойцов и командиров Красной Армии

Итоги

Курская битва завершилась полной победой Красной Армии и привела к окончательному коренному перелому в Великой Отечественной войне и всей Второй мировой войне. Немецкое командование утратило стратегическую инициативу на Восточном фронте. Немецкие войска перешли к стратегической обороне. Провалилось не только немецкое наступление, была прорвана вражеская оборона, советские войска перешли в общее наступление. Советские ВВС в этом сражении окончательно завоевали господство в воздухе.

Фельдмаршал Манштейн так оценивал итог операции «Цитадель»: «Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке; с её неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-германском фронте создались более выгодные условия для развёртывания действий американо-английских войск в Италии, было положено начало распаду фашистского блока — потерпел крах режим Муссолини, и Италия вышла из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной Армии возросли масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции.

Курская битва была одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в неё было вовлечено более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. В Курской битве было разгромлено 30 дивизий вермахта, в том числе 7 танковых. Немецкая армия потеряла 500 тыс. человек, до 1500 танков и САУ, 3000 орудий и около 1700 самолетов. Потери Красной Армии также были очень большими: более 860 тыс. человек, более 6 тыс. танков и САУ, более 1600 самолетов.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских.

Крах надежд. Германский солдат на Прохоровском поле

Колонна немецких военнопленных, захваченных в боях на орловском направлении, 1943 г.

День Государственного флага РФ

22 августа - День Государственного флага РФ

С каждым годом день, посвященный государственному флагу России, отмечается все с большим размахом. «Комсомолка» решила рассказать о событиях, послужившими поводом для установления этого праздника, о его традициях, и вспомнить когда он будет отмечаться в 2023 году

Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами».

Вскоре после этого в нашей стране появился новый праздник — День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего российского лидера и с тех пор отмечается в конце каждого лета — 22 августа.

В 2023 году День флага России также запланирован на 22 августа.

История

Между тем история самого российского триколора насчитывает уже более 310 лет. Так, создателем трехцветного стяга считается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом (причем Петр I сам придумал, как он будет выглядеть). Государственным же это бело-сине-красное полотнище официально стало только в конце XIX века — в 1896 году.

Однако День флага был учрежден в честь совсем других событий, а именно в честь восстановления 22 августа 1991 года (во время августовского путча) исторического триколора. До этого, как известно, была Советская Россия со своим красным стягом, на котором красовались серп с молотом.

Так, 22 августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые официально водрузили над зданием, находящимся в центре столицы, а точнее на Краснопресненской набережной. Речь идет о московском Белом доме. Дело в том, что в тот день, как говорилось выше, по решению Верховного Совета триколор начал считаться национальным флагом.

Кстати, сначала цвета флага обозначались как «белый», «лазоревый» и «алый». Однако в 1993 году их изменили на более привычные нам — «белый», «синий» и «красный». Тогда президент подписал положение, в котором наш флаг был описан как прямоугольное полотнище с белой, синей и красной полосами. Изменить же названия цветов было решено, так как на историческом флаге России, который, по идее, должен был быть возрожден в 1991 году, никогда не было «лазоревой» и «алой» полос.

А вот в 2000 году был подписан ФКЗ «О государственном флаге РФ». Спустя же восемь лет этот документ дополнили статьей 9.1, в которой говорится, что флаг РФ может быть использован физическими и юридическими лицами, если в их намерения не входит надругательство над символом страны.

Традиции

В День флага РФ традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, различные флешмобы, конкурсы и концерты. Причем главные торжества обычно устраиваются в центре крупных городов. Стоит отметить, что у всех этих мероприятий одна цель — показать важность государственных символов России.

Кстати, праздник обычно начинается с поднятия российского флага под гимн РФ. Вообще, в этот день главного «виновника торжества» можно увидеть повсюду: в руках у празднующих, над зданиями всех госучреждений и т.д.

Кроме того, 22 августа президент и высокопоставленные чиновники, как правило, выступают перед народом и поздравляют всех граждан с праздником. Также в этот день принято вручать государственные награды.

В некоторых российских городах традицией стало запускать в небо воздушные шары трех цветов (естественно, речь идет о белом, синем и красном цветах). Причем обычно эти шарики людям раздают бесплатно.

Между тем в этот праздничный день не забывают и о трагических событиях августа 1991 года. Например, в Москве обычно проходит церемония возложения цветов к монументу погибшим во время августовского путча.

Кстати, День флага уже не раз отмечался рекордами. К примеру, в 2011 году Чечня похвасталась самым большим флагом России, закрепленным на флагштоке. Гигантский триколор тогда вывесили на 300-метровой сопке, находящейся между населенными пунктами Ойсхара и Центарой. При этом высота флагштока тогда составляла 70 метров, а площадь самого полотнище -150 м².

А вот Омск прославился самым большим автофлагом: 22 августа 2014 году там собрали триколор из 225 машин.

День создания спецподразделения «Вымпел»

19 августа – День создания спецподразделения «Вымпел»

19 августа 1981 года на совместном закрытом заседании Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение о создании Группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР, ставшей вскоре одним из сильнейших спецподразделений мира.

«Вымпел» создавался в период афганской войны и создавался как совершенно секретное разведывательно-диверсионное подразделение, предназначенное для проведения специальных операций за пределами СССР в «особый период». События в Афганистане и опыт участия в них сотрудников КГБ подводили к обоснованности такого решения. Инициаторами создания кадрового спецподразделения в структуре Комитета госбезопасности СССР выступили Председатель КГБ Ю.В. Андропов и начальник Управления «С» генерал-майор Ю.И. Дроздов.

Основной задачей «Вымпела» стало выполнение спецопераций за рубежом в интересах Родины – это разведка в глубоком тылу противника, агентурная работа, диверсии и захват стратегических объектов, охрана советских учреждений за рубежом, борьба с террористическими организациями и многое другое. Основной костяк нового подразделения составили сотрудники госбезопасности, прошедшие специальную подготовку на Курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС) и принявшие боевое крещение в Афганистане. Первым командиром отряда стал капитан 1 ранга Э.Г. Козлов.

Официально подразделение именовалось Отдельный учебный центр КГБ СССР, первоначально его численность была около тысячи человек – только офицеры из органов КГБ, ВДВ, погранвойск и других родов войск. Сотрудники в «Вымпел» набирались, в основном, уже имевшие опыт оперативной работы в КГБ и участники боевых действий.

Кандидатам предъявлялись сверхвысокие требования по здоровью, причем как физическому, так и психическому. Естественно, что сотрудник такого подразделения должен был обладать широким диапазоном знаний, практических навыков, позволяющих выполнять задания, которые не под силу бойцам спецназа другого профиля – требовалось владеть как минимум одним иностранным языком, навыками оперативной работы и т.д. В среднем, из 20 претендентов отбор проходили один-два человека.

После отбора начинался долгий процесс обучения и тренировок. При подготовке сотрудников «Вымпела» большое внимание уделялось интеллектуальной и физической подготовке – изучению страноведения, иностранных языков, освоению специальной тактики ведения оперативно-боевых действий в различных условиях, стрельбы из всех видов оружия, приемов рукопашного боя, вождения автомашин и военной техники. Серьезное внимание уделялось минно-взрывному делу, водолазной, парашютной, альпинистской подготовке… Преподавались также и оперативные дисциплины – вербовка, работа агентур, организация связи и тайников, маскировка. Следует сказать, что на подготовку настоящего «вымпеловца» уходило в среднем до пяти лет.

Сотрудники подразделения неоднократно выполняли спецзадания в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Вьетнаме, Никарагуа, Ливане, на Кубе и ряде других государств. Они не раз побывали и во всех горячих точках бывшего Союза. За время существования «Вымпела» его бойцы накопили уникальный опыт разведывательной, диверсионной и антитеррористической работы. Но в 1991 году для «Вымпела» наступили сложные времена.

После событий августа 1991 года подразделение переходило из одного ведомства в другое, меняло наименование и руководящий состав. За этот период ушло много профессионалов. В октябре 1993 года «Вымпел» был фактически расформирован, хотя формально передан МВД РФ, но его сотрудники однозначно восприняли это как разгон подразделения – многие подали рапорта об отставке. Со временем они перешли на службу в Главное управление охраны, Службу внешней разведки, контрразведку, МЧС.

В 1995 году на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано Управление «В» Центра специального назначения ФСБ России, которое стало правопреемником «Вымпела». В настоящее время основным назначением Управления «В» является проведение контртеррористических операций на стратегических объектах и предприятиях повышенной экологической опасности, пресечение террористических акций в отношении российских граждан и учреждений за рубежом, участие в мероприятиях по защите конституционного строя РФ, борьба с проявлениями международного терроризма.

Управление «В» участвовало в освобождении заложников в здании театрального центра на Дубровке в Москве и заложников в здании школы №1 в Беслане. Также сотрудники управления «В» выполняют служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона против незаконных вооруженных формирований. Но были за историю подразделения и потери – бойцы, погибшие при исполнении боевого долга. Ряд сотрудников Управления «В» представлены к высшей награде России – званию Герой Российской Федерации.

Многое из деятельности офицеров «Вымпела» еще очень долго будет оставаться секретом, в силу специфики их работы. Они, как и прежде, не называют своих имен, а лица скрывают под масками, награды им вручают при закрытых дверях, а их служба и география деятельности являются тайной за семью печатями даже для родных. Неизменной осталась и задача, которую они вот уже более 40 лет на войне и в мирное время с честью выполняют – защита интересов Родины. Они – это действующие сотрудники и ветераны подразделения – «вымпеловцы».

День Военно-воздушных сил

12 августа - День Военно-воздушных сил

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. После создания в 2015 году Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), в состав которых вошли Военно-воздушные силы страны, праздник стал отмечаться и как День Воздушно-космических сил РФ. Российские военно-воздушные силы существуют уже более века и успели за это время пройти славный боевой путь. Сегодня ВКС России считаются одними из самых сильных в мире.

106 лет назад, 12 августа 1912 года, указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Это отправная точка в истории российских военно-воздушных сил.

Далеко не всегда военные летчики отмечали свой праздник в этот день, на протяжении длительного времени дата празднования многократно менялась. Так, в 1924 году по решению Фрунзе празднование дня военно-воздушного флота было перенесено на 14 июля. А в 1933 году уже Сталин перенес дату празднования на 18 августа. В это же время День ВВС в Советском Союзе получил статус государственного праздника. На это повлияли успехи в развитии авиационной промышленности молодого советского государства.

В дальнейшем дата празднования изменялась еще несколько раз. К дате 12 августа окончательно вернулись в 2006 году, когда, учитывая историческое прошлое, президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

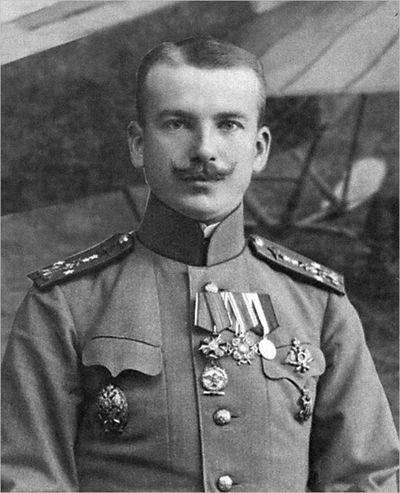

Военная авиация нашей страны имеет славную и долгую историю. Именно русский военный летчик Пётр Николаевич Нестеров заложил основы высшего пилотажа, впервые в истории выполнив сложный элемент «мёртвая петля», в России эту фигуру сложного пилотажа называют иногда петля Нестерова. Летчик продемонстрировал свое мастерство 27 августа (9 сентября) 1913 года в Киеве над Сырецким полем. Огромная заслуга Нестерова заключалась в том, что он первым начал использовать подъемную силу крыла самолета для совершения маневров не только в горизонтальной, но и вертикальной плоскости.

Российская военная авиация хорошо проявила себя в годы Первой мировой войны. Несмотря на тот факт, что российская промышленность отставала тогда от военной промышленности других государств, а российские военные летчики воевали в основном на самолетах иностранного производства, именно в России в 1915 году отечественными конструкторами был создан первый в мире серийный многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец», а также специализированный самолет-истребитель для его сопровождения. Для своего времени четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» был уникальным самолетом, на котором был поставлен ряд рекордов грузоподъемности, времени и максимальной высоты полета.

В советское время развитию военной авиации уделялось еще больше внимания и сил. Все прекрасно понимали, что в будущих сражениях авиация проявит себя в полной мере. В предвоенный период в Советском Союзе было создано и запущено в серийное производство большое количество прекрасных боевых самолетов, среди которых были прославленный штурмовик «летающий танк» Ил-2, легкий маневренный истребитель Як-1, пикирующий бомбардировщик Пе-2.

На протяжении всей Великой Отечественной войны советские военные летчики массово проявляли героизм и внесли огромный вклад в общую победу. Всего за годы войны в стране было подготовлено 44 093 летчика, из них 27 600 погибли в бою: 11 874 летчика-истребителя, 7837 летчиков-штурмовиков, 6613 членов экипажей бомбардировщиков, 689 пилотов вспомогательной авиации и 587 летчиков-разведчиков. За годы войны более 600 советских летчиков совершили воздушные тараны, точное их количество неизвестно до сих пор. При этом более 2/3 всех воздушных таранов пришлись на первые годы войны – 1941-1942 годы. Наиболее результативными летчиками-истребителями Великой Отечественной и Второй мировой войны со стороны союзников стали также наши воздушные асы – Иван Кожедуб (62 победы) и Александр Покрышкин (59 побед). За свои подвиги в небе они были трижды удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенные годы основное направление развития ВВС страны заключалось в переходе от поршневой авиации к реактивной. Работа над первыми реактивными самолетами началась в СССР еще в 1943-1944 годах, а первый полет такой самолет совершил уже в марте 1945 года. Во время летных испытаний была достигнута скорость полета, превышающая 800 км/ч. 24 апреля 1946 года в небо поднялись первые советские серийные реактивные самолеты – истребители Як-15 и МиГ-9. Массовое применение реактивной авиации началось в 1947-1949 годах, когда появились серийные реактивные истребители МиГ-15 и Ла-15 со стреловидным крылом, а также первый советский фронтовой бомбардировщик с турбореактивными двигателями Ил-28.

В начале 1980-х годов на вооружение ВВС начали поступать самолеты уже четвертого поколения, которые характеризовались существенным улучшением маневренности и летно-технических характеристик. В полки начали поступать современные истребители Су-27, МиГ-29 и МиГ-31, штурмовики Су-25, самые большие в мире стратегические сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160. При этом самолеты четвертого поколения – МиГ-29, Су-27, МиГ-31, созданные с учетом передовых достижения науки и техники СССР, до сих пор состоят на вооружении ВВС России. Имеющийся задел позволил провести модернизацию данных самолетов, а также создать на их базе новые модели поколения 4+, составляющие основу парка ВВС РФ на данный момент времени.

В наши дни ВВС России это род войск, который входит в состав Воздушно-космических сил РФ. ВВС России предназначены для отражения агрессии в воздушной сфере и защиты от ударов с воздуха пунктов управления высших звеньев военного и государственного управления, административно-политических центров страны, промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры России и группировок войск (сил); поражения объектов и войск противника с использованием как обычных, так и ядерных средств поражения; авиационного обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск.

Военная авиация продолжает выполнять очень большой спектр задач: охрана и патрулирование воздушных границ страны; перевозка войск, вооружений и военной техники; десантирование подразделений. Помимо этого экипажи ВВС России регулярно привлекаются к выполнению специальных задач, например, обеспечению воздушного патрулирования, эвакуации пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, тушению крупных лесных пожаров и решению многих других задач. В рамках боевой подготовки летный состав ВВС отрабатывает различные вопросы и задания по отражению воздушной агрессии вероятного противника, обеспечению прикрытия с воздуха наземных группировок войск. Без участия ВВС в наши дни не обходятся ни одни крупные российские военные учения.

С 2015 года российские военные летчики по просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики выполняют боевые задачи на территории Сирии в рамках военной операции против террористической группировки «Исламское государство» («Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, запрещенная на территории России).

Новые современные угрозы и вызовы, которые стоят сегодня перед ВВС России, требуют их модернизации и обновления. В последние годы этот процесс идет особенно активно. Согласно информации из открытых источников, авиационный парк ВВС России в настоящее время составляют более 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29 и МиГ-31), примерно 150 ударных самолетов (Су-24 и Су-34), около 200 штурмовиков (Су-25), а также 150 учебно-тренировочных самолетов (в том числе Як-130), порядка 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160), более 40 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.