День партизан и подпольщиков

29 июня – день партизан и подпольщиков

День партизан и подпольщиков в 2025 году: история и традиции

Когда отмечается День партизан и подпольщиков

День партизан и подпольщиков отмечается ежегодно 29 июня. В этот день в 1941 году, ровно через неделю после начала Великой Отечественной войны, была опубликована совместная Директива Совнаркома (Совета Народных Комиссаров) и ЦК ВКП (б) (Центрального Комитета Всероссийской Коммунистической Партии большевиков). Документ, появившийся на исходе первой недели войны, был направлен на скорейшую организацию достойного отпора фашистскому агрессору. Директива предписывала создание органам советской власти, партийным, профсоюзным, комсомольским ячейкам партизанских групп и диверсионных отрядов, нацеленных на борьбу с вражескими захватчиками.

Директива Совнаркома и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям прифронтовых областей (так официально назывался документ) обязывала «все партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши организации и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма». Составители этого документа, обращаясь к адресатам, требовали от них сражаться за каждую пядь советской земли, «проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу». В последних словах слышится мотив единения высшей власти Советского Союза с народными массами.

Далее идут требования организации всесторонней помощи действующей армии в мобилизации, обеспечении продовольственными ресурсами, в обустройстве учреждений для приема раненных, об укреплении тылов Красной Армии, борьбе с диверсантами, дезертирами и паническими проявлениями. Особое разъяснение сделано на случай отхода армии и уничтожения имущества, которое ни в коем случае не должно было достаться противнику. Два последних пункта Директивы от 29 июня были посвящены организации партизанских и диверсионных отрядов на оккупированных территориях и немедленному преданию Военному суду всех трусов и паникеров, не взирая, на их личности.

История

Партизанское, как и подпольное движение в годы Великой Отечественной войны неразрывно связано с территорией Брянской области, ставшей одним из центров яростного сопротивления врагу. Партизаны и подпольщики стали, своего рода, визитной карточкой этого региона Центральной России. Исторически так сложилось, что именно на Брянщине представители партизанских отрядов и антифашистского подполья быстрее других смогли преодолеть разобщенность и создать мощный кулак для отпора фашистским захватчикам. Этот процесс на протяжении многих лет демонстрировался в отечественных фильмах, воспевался в художественном творчестве и нарративном искусстве. Известная песня военных лет о партизанах «Шумел сурово брянский лес» объявлена официальным гимном Брянской области.

Поэтому ничего удивительного нет в том, что установление Дня партизан и подпольщиков Государственной думой России было инициировано областной Думой региона. Решение было принято в марте 2009 года «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В апреле того же года закон об этой памятной дате был единогласно поддержан Советом Федерации и подписан тогдашним Президентом России Дмитрием Медведевым. Установление очередной памятной даты, связанной с военным прошлым нашей Родины, произошло в рамках принятия Федерального закона «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»». День партизан и подпольщиков стал восьмой по счету памятной датой в Российской Федерации. Данный Федеральный закон с внесенными в его статью изменениями вступил в силу с 1 января 2010 года.

Традиции

Брянская область ежегодно считается центром мероприятий, приуроченных ко Дню партизан и подпольщиков. Хотя, конечно, дата почитаема и в других регионах страны. Особенно в соседних с «партизанским краем» Орловской и Смоленской областях. В июне на Брянщину съезжаются представители Центрального Федерального округа, еще одного «партизанского края» бывшего Советского Союза – братской Белоруссии. В мероприятиях принимают участие трудовые коллективы города Брянск и даже сами непосредственные участники партизанского и подпольного движения. Ведь в сопротивлении фашистам посильно участвовали совсем еще юные мальчишки и девчонки.

В честь семидесятилетия Великой Победы в Брянской области учредили патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины». В рамках фестиваля проводятся спортивные соревнования, театрализованное шествие «Партизанского обоза». На площади Партизан Брянска можно ознакомиться с экспозицией по истории движения в крае. В рамках трехдневного фестиваля проходит вечер бардовской песни у костра и концерты художественной самодеятельности на «Партизанском привале» с интерактивными мероприятиями.

Гостей фестиваля знакомят с мемориальными комплексами «Хацунь» и «Партизанская поляна». Бывший пулеметчик одного из отрядов Федор Костин написал такие строки: «Есть лесная поляна под Брянском, каких тысячи в нашем краю. Но лишь эту зовут Партизанской. В память павших за землю свою». Мемориальную «Партизанскую поляну» под Брянском открыли осенью 1969 года после встречи бывших партизан, организовавших в 1941 году здесь свою стоянку. Красивейший лесной массив брянской земли! Со всех сторон мемориал обступает тот самый «суровый брянский лес». Именно на этом утопающем в яркой летней зелени величественном мемориале в 2010 году впервые был отмечен День партизан и подпольщиков. Посещение «Партизанской поляны» и ее объектов практически всегда входит в программу туристических групп и официальных делегаций, прибывающих на брянскую землю.

Интересные факты

Подсчитано, что советскими партизанами на всей территории нашей страны в ходе Великой Отечественной войны было уничтожено свыше четырех тысяч единиц вражеской военной техники тяжелого калибра, шестьдесят шесть тысяч легковых машин и более тысячи немецких самолетов. Партизаны и подпольщики взяли в плен свыше миллиона гитлеровцев. Помощниками советских войск было разрушено двадцать тысяч метров железных дорог, стратегически важных для врага. Более трехсот тысяч были удостоены государственных наград и медалей. Около двухсот пятидесяти человек, сражавшихся в подполье и партизанских отрядах, представлены к высокому званию Героя Советского Союза.

Приведем несколько сведений, подтверждающих приоритет Брянской области называться «партизанским краем». За два года немецкой оккупации, продолжавшейся по сентябрь 1943 года, в регионе действовали сто тридцать девять партизанских отрядов. Сопротивление агрессору, базируясь в труднопроходимых лесах, оказывали шестьдесят тысяч человек. Из них двенадцать стали Героями Советского Союза.

В сентябре 2010 года Брянской областной Думой был принят закон о почётных званиях Брянской области «Город партизанской славы», «Посёлок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населённый пункт партизанской славы». Как гласит документ, почётное звание присваивается, как правило, один раз в год к памятной дате России — Дню партизан и подпольщиков. На сегодняшний день такие звания присвоены двадцати семи населенным пунктам Брянщины. В общем, всех тех, кто интересуется историей России и партизанского движения, приглашаем отметить день партизан и подпольщиков 2025 в России на многочисленных мемориалах Брянской области.

В заключении упомянем еще об одном факте, говорящем о Брянской области, как о «партизанском крае». Во время войны действовали и «партизаны наоборот», воевавшие против Красной Армии. Часть из них из Локотской республики русских коллаборационистов Константина Воскобойника и Бронислава Каминского действовали на территории Орловской и Брянской областей. Еще долго после окончания войны на этих территориях соседствовали партизаны, воевавшие по разные линии фронта.

День моряка

25 июня – день моряка

День моряка в 2025 году. Какого числа отмечается праздник в честь российских моряков?

День моряка (День мореплавателя) — профессиональный праздник всех работников морского и речного транспорта. Ежегодно его отмечают в конце июня по всему миру.

Когда отмечается праздник

Международный день моряка отмечается ежегодно 25 июня. В России праздник не входит в перечень государственных и не является выходным.

Международный день моряка ежегодно празднуют 25 июня

В 2025 году День моряка выпадает на среду, так что профессиональный праздник сотрудники морского и речного флота будут отмечать на рабочем месте.

История праздника

День моря был учрежден в 2010 году странами-членами Международной морской организации на конференции в Маниле. Там же были приняты поправки к основным документам морского права — Международной конвенции и Кодексу о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.

В документах зафиксировали обновленные меры по борьбе с жестоким обращением с моряками и мошенничеством, правила поведения при нападении пиратов, требования по профилактике курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также новые стандарты медицинской пригодности моряков.

Так что и профессиональный праздник мореплавателей призван отметить труд моряков, их вклад в глобальную экономику, а также обратить внимание на проблемы сотрудников морского и речного транспорта — отсутствие медицинской помощи, антисанитарию на суднах и голод.

Кроме того, праздник посвящен борьбе с пиратством. На сегодняшний день это главная проблема гражданского флота. Основными районами нападения считаются побережья Африки и Юго-восточной Азии, а также воды близ латиноамериканского континента. Кроме того, пиратство можно назвать визитной карточкой государства Сомали: «Если провести небольшой опрос о Сомали, то девять из десяти человек сразу вспомнят про пиратов, которые поставили на уши весь мир своими дерзкими акциями в прибрежных районах Африканского рога», — отмечал блогер и путешественник Вячеслав Волков.

По данным Международного морского бюро, в 2023 году число пиратских нападений на суда и вооруженных грабежей выросло до 120. Для сравнения, в 2022-м их было чуть меньше — 115 случаев за год.

Поэтому справедливо отметить, что работа гражданских мореходов трудна и опасна, однако их вклад в мировую экономику трудно переоценить: по статистике ООН, моряки обеспечивают доставку 90 процентов всех товаров мира.

Кто отмечает праздник

Праздник отмечают работники торговых судов, портов, их родственники, друзья и знакомые.

Специалисты по морским и речным перевозкам занимаются полным сопровождением грузов и пассажиров: разработкой маршрутов, заключением фрахтов (договоров о перевозке грузов), а также обработкой грузов в морских портах. Также работники торгового флота обеспечивают безопасность мореплавания.

Интересно, что в России Международный день моряка — далеко не единственный праздник, связанный с флотом.

История торгового флота в России

Освоение Севера

Территорию России омывают воды 12 морей Мирового океана, а также крупнейшее в мире озеро — Каспийское море. На их побережьях создано более шестидесяти портов.

Первыми торговое мореплавание начали развивать поселенцы на побережье Белого и Баренцева морей — поморы. Считается, что освоение этих территорий началось в IX-XI веках: субэтнос поморов сформировался на славянской основе с финно-угорскими чертами. Позже вклад в развитие общности внесли выходцы из Владимиро-Ростово-Суздальских земель, а позднее и викинги.

Поморы вели рыболовно-зверобойное хозяйство. Они изучили широкое пространство в районах рек Оби и Енисея, создали собственный вид судна — коч. Его конструкция отличалась яйцеобразной формой, благодаря чему судно было устойчиво к сжатию льдами.

Торговый флот в царской России

В XVII веке поморы стали частью российского внутреннего рынка. Они развивали бартер рыбой и дичью не только с русскими, но и с северными соседями, преимущественно норвежцами.

В 1600 году на реке Таз был основан город Мангазея — ключевой сибирский порт тех времен

Освоение морских рубежей шло активно на протяжении столетия: в 1639 году русский атаман казаков Иван Москвитин первым из европейцев достиг Охотского моря, в 1648-м Федот Попов и Семен Дежнев открыли пролив между Азией и Америкой, который впоследствии назовут Беринговым. Однако полноценное становление России как морской державы началось лишь при Петре I.

В 1700-е годы был сформирован государственный орган управления морским флотом — Коммерц-коллегия. В 1713-м открылся Петербургский порт, а через девять лет на Балтийское море пришли 116 торговых судов.

Ключевым событием в развитии российского флота стало присоединение Крыма в 1783 году. Через несколько лет в районе поселения Хаджибей построили морской порт с военной и купеческой гаванями. В 1794 году на Черноморском побережье заложили город Одессу. В 1796-м в черноморско-азовские порты зашли 470 судов: 164 — под флагом Российской империи, 276 — под турецкими знаменами, 31 — под австрийскими.

На рубеже XVIII-XIX веков экономический потенциал Российской империи был велик — тогда начали строить суда с паровыми двигателями. Первый русский пароход отправился в рейс в 1815 году — из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно. В 1850 году в стране насчитывалось уже около 60 паровых коммерческих судов.

Примерно в это же время в Российской империи стали появляться крупные судоходные компании, в том числе Русского общества пароходства и торговли, а также Добровольный флот. В 1902-м был учрежден административный орган по управлению морским транспортом — Главное управление торгового мореплавания и портов.

К 1913 году через морские торговые порты осуществлялось большинство всех грузоперевозок, на импорт и на экспорт

Советский торговый флот

Официально советский торговый флот появился в 1918 году. Однако его процветанию во многом помешала Гражданская война. На 1 января 1922 года по водам Азовского, Белого и Черного морей ходили лишь 20 процентов пароходов и теплоходов, а также 12 процентов парусных судов, по сравнению с 1913 годом.

Свое возрождение отечественный флот пережил в 1930-1940 годах, когда началось активное освоение Арктики. Усилиями советских моряков Северный морской путь превратился в полноценную водную магистраль.

В военные годы гражданский флот активно участвовал в снабжении осажденных регионов. Например, в августе 1941-го суда Черноморского пароходства в течение 73 дней обороны Одессы беспрерывно доставляли все необходимое защитникам города. Одновременно по воде удалось эвакуировать более 300 тысяч жителей и вывести не один десяток тонн ценного оборудования.

Около 10 миллионов человек и более 110 миллионов тонн грузов перевезли суда морского флота по отечественным внутренним морским путям за годы Великой Отечественной войны

В послевоенные годы главной задачей гражданского флота стало восстановление инфраструктуры. В 1960-1970-х годах активно шло строительство судов на советских и зарубежных заводах. К 1970 году морской флот СССР занимал 6-е место в мире по количеству судов.

В течение следующих десяти лет Советский Союз налаживал международные связи. В 1970-1980 годы власти подписали 34 межправительственных соглашения о морском судоходстве. В числе партнеров были Италия, Франция, Дания, Великобритания, Швеция, США и другие государства.

В итоге к началу 1990-х советский торговый флот стал одним из крупнейших на мировой арене, в значительной степени способствуя развитию мировой экономики.

Торговый флот в современной России

В 2024 году Россия заняла третье место в рейтинге морских держав, по мнению ученых Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова.

По этому показателю страна уступает лишь Китаю — 15,9 процента, и США — 15,5 процента.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил, что страна намерена значительно обновить торговый флот до 2027 года: на отечественных судоверфях запланировано строительство около 260 судов.

По словам президента, в России также продолжится строительство ледокольного флота, необходимого для развития Северного морского пути, который активно развивается. В 2022-м по нему прошли 34 миллиона тонн грузов, отметил Путин.

Как День моряка отмечают в России

25 июня принято поздравлять с Днем моряка работников морского транспорта и всех, кто связал свою жизнь с водной стихией. В честь праздника виновникам торжества вручают грамоты, памятные подарки, и награды за особые заслуги.

Как правило, моряки отмечают свой праздник в кругу коллег или за семейным столом. По телевидению в этот день обычно обычно идут праздничные концерты.

Кроме того, в День моряка проводятся тематические мероприятия — лекции, фотовыставки и так далее. В праздник открывают свои двери профильные образовательные учреждения, и у абитуриентов появляется возможность узнать подробнее о специфике профессии моряков и основных требованиях к поступающим.

Морские приметы и суеверия

Морские приметы и суеверия издавна были частью повседневной жизни моряков. По многочисленным знакам они пытались определить, насколько удачным будет плавание.

Пожалуй, самое распространенное суеверие: женщина на корабле — к несчастью. Вероятно, появилось оно из-за того, что слово «корабль» еще со времен древних римлян относили к женскому роду. Поэтому считалось, что она (корабль) будет ревновать моряков на судне к появившейся женщине.

Еще одно распространенное поверье: обязательно разбить бутылку шампанского о борт при спуске на воду нового судна, иначе не видать удачи в плавании. Это своего рода крещение корабля и знак окончания строительных работ. Впервые ритуал с шампанским провели в Соединенных Штатах в 1890 году во время спуска военного бронированного корабля Maine.

Другие морские суеверия:

- Первый гвоздь в киль корабля нужно забивать через подкову;

- Класть головной убор на стол — к покойнику;

- Целиться и тем более убить чайку — к несчастью;

- Выходить в море в понедельник — дурная примета.

80 лет назад в 1945 на Красной площади состоялся Парад Победы

24 июня – 80 лет назад в 1945 на Красной площади состоялся Парад Победы

Парад Победы 24 июня 1945 года. Как прошло первое триумфальное празднование победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года, в котором участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота, стал мощной финальной точкой в войне СССР против нацистской Германии. К мавзолею были брошены 200 вражеских знамен. Как справедливо отмечал маршал Советского Союза Георгий Жуков: «Одержана победа, какой еще не знала история».

Предварительные парады

1 мая 1945 года, когда в Берлине еще гремели бои, в Москве на Красной площади — впервые с 7 ноября 1941 года — прошел военный парад, в котором участвовали войска московского гарнизона. Командовал парадом начальник Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьев, принимал парад начальник Генерального штаба Красной армии генерал армии Алексей Антонов.

Парад задумывался как победный, однако берлинский гарнизон сдался только 2 мая, а 4 мая началась последняя стратегическая наступательная операция Красной армии в Великой Отечественной войне — Пражская, нацеленная на разгром германской группы армий «Центр».

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года

Фото: Сергей Лоскутов / РИА Новости

В тот же день, 4 мая, в Берлине в центре у Бранденбургских ворот, прошел импровизированный парад советских войск, участвовавших в штурме немецкой столицы. Его принимал первый советский комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин. В торжественном шествии участвовали около двух тысяч солдат и офицеров, а также около 50 танков и самоходных артиллерийских орудий.

Кто решил провести парад Победы

В ночь на 9 мая в берлинском пригороде Карлхорсте представители СССР. США, Великобритании и Франции приняли капитуляцию вооруженных сил Германии. Третий рейх перестал существовать как государство.

15 мая Иосиф Сталин как Верховный главнокомандующий Красной армии предложил своим военачальникам торжественно отметить победу в войне: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск».

Подготовка к параду Победы

На следующий день в Генеральном штабе закипела активная работа: нужно было разработать ритуал парада Победы, наметить состав его участников, пошить новую форму, разместить в Москве людей, которые прибудут с фронта и начать их тренировать.

Начальник Оперативного управления Генерального штаба РККА генерал-полковник Сергей Штеменко отмечал: «Как мы ни прикидывали, получалось, что на подготовку парада нужно не менее двух месяцев».

24 мая в Кремле заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Николай Шверник вручил маршалам Георгию Жукову, Ивану Коневу, Константину Рокоссовскому, Родиону Малиновскому и Федору Толбухину

орден «Победа». После торжественного приема в честь награжденных представители Генштаба доложили свои соображения Сталину.

Почему парад Победы провели 24 июня?

Вождь принял все предложения, но отклонил сроки: «Парад провести ровно через месяц — двадцать четвертого июня. Война еще не кончилась, а Генштаб уже на мирный лад перестроился. Потрудитесь управиться в указанное время».

В этом был точный расчет времени: по итогам Ялтинской конференции 1945 года с участием глав государств антигитлеровской коалиции Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля было решено, что Советский Союз вступит на стороне союзников в войну с Японией не позднее, чем через три месяца после победы над Германией, то есть 9 августа 1945 года.

С мая по июль на Дальний Восток предстояло перебросить не менее одного миллиона советских войск, основу которых составили части, имеющие опыт войны с немцами.

Некоторые из фронтовиков должны были успеть принять участие в параде Победы, например, маршал Советского Союза Александр Василевский, назначенный главнокомандующим советскими войсками в войне с Японией, маршал Советского Союза Родион Малиновский, которому предстояло руководить Забайкальским фронтом, а также маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, будущий командующий 1-м Дальневосточным фронтом.

Формирование сводных полков

Решение о проведении парада через месяц заставило всех удесятерить усилия. Штеменко вспоминал: «Для нас, работников Генерального штаба, 24 мая 1945 года было едва ли не самым напряженным днем после капитуляции гитлеровской Германии. Сразу после доклада Сталину наших соображений о параде мы засели за окончательную отработку директивы фронтам».

В итоге появился приказ Сталина за подписью Антонова, в котором войскам предписывалось от каждого фронта выделить для парада сводный полк, который не позднее 10 июня должен был прибыть в Москву.

Отмечалось, что в полк должны входить: «Пять батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (10 отделений по 10 человек). Кроме того, 19 человек командного состава из расчета: командир полка — 1, заместитель командира полка — 2 (по строевой и по политчасти), начальник штаба полка — 1, командиров батальонов — 5, командиров рот — 10 и 36 человек знаменщиков с четырьмя ассистентами-офицерами; в сводном полку 1059 человек и 10 человек запасных».

Сводный полк должен был состоять из шести пехотных рот, по одной роте танкистов, артиллеристов и летчиков, а также одной сводной, в которую надлежало включить саперов, кавалеристов и связистов. Командирами отделений рот было приказано назначить средних офицеров, а сами отделения формировать из красноармейцев и сержантов.

В каждом сводном полку три пехотные роты должны были быть вооружены винтовками, а три — автоматами; артиллеристам, саперам, связистам и кавалеристам приказывалось иметь карабины за спиной, танкистам и летчикам — пистолеты в кобуре. Кроме того, кавалеристам предписывалось иметь на параде шашки.

Требования к участникам парада

С собой в столицу каждому сводному полку надлежало привезти 36 знамен наиболее отличившихся соединений и частей, а также любое количество трофейных знамен и штандартов противника. На парад приказывалось прибыть всем командующим фронтами и всем командармам, включая танковые и авиационные армии.

Предполагалось, что фронты пришлют в Москву солдат и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих бравый внешний вид. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта отмечалось, что рост участников парада должен быть не менее 176 сантиметров, а возраст — не старше 30 лет. Впрочем, заслуженным фронтовикам, не вышедшим ростом, место тоже нашлось: их решено было ставить в центр шеренг, окружив более рослыми сослуживцами, имеющих боевые ордена.

Изготовление формы и штандартов

Одной из самых сложных проблем стал массовый пошив формы для парада. С этим в короткие сроки справились специалисты ряда столичных и подмосковных швейных фабрик и к 20 июня все участники парада были экипированы в парадное обмундирование нового образца. Мундиры цвета морской волны с этого времени стали традиционной парадной формой для советских офицеров.

К изготовлению десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов, были привлечены специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра. Там же были изготовлены сотни орденских лент, венчавших древки 360 знамен, которые нужно было пронести по Красной площади.

Лучшим фронтовикам было поручено нести штандарты во главе сводных полков. Штандарт весил более десяти килограммов и нести его на вытянутых руках было тяжело. Поэтому к каждому из штандартов были изготовлены специальные портупеи, перекинутые через левое плечо на широких ремнях. Само же древко штандарта крепилось в особом кожаном стакане.

Размещение и тренировка войск

К 10 июня в Москву стали прибывать эшелоны с участниками парада, которые разместились в Алешинских, Лефортовских, Октябрьских и Чернышевских казармах столицы, а также в городках Болшево, Лихоборы, Хлебниково.

Личный состав приступил к строевым занятиям на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе, которые ежедневно проводились по шесть-семь часов. При этом поблажек не делалось никому: рядовые и сержанты маршировали наравне с офицерами и генералами. Тренировались и лошади, участвующие в параде, чтобы они не боялись громкой музыки, рева моторов и выстрелов из орудий.

Знамя Победы и вражеские стяги

В Москву доставили около 900 вражеских знамен и штандартов, собранных трофейными командами военной контрразведки СМЕРШ в полосе действий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, которые складировались в спортзале Лефортовских казарм. Специальная комиссия отобрала на парад 200 трофеев, в том числе и ряд кайзеровских знамен, которые хорошо сохранились.

Вражеские стяги на параде должны были бросить к мавзолею 200 солдат специального сводного батальона, состоящего в основном из воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского внутренних войск НКВД СССР. Батальоном командовал отличный строевик-дзержинец старший лейтенант Дмитрий Вовк.

Штеменко отмечал: «Знамя Победы, реявшее на куполе рейхстага в Берлине, по нашим соображениям, следовало поставить во главе парадного шествия, и чтобы несли и сопровождали его те, чьими руками оно было водружено над столицей гитлеровской Германии, — М. В. Кантария, М. А. Егоров, И. Я. Сьянов, К. Я. Самсонов и С. А. Неустроев».

Но учитывая, что у Неустроева имелось пять ранений, а остальные участники торжественного расчета показали недостаточный уровень строевой подготовки, было решено отказаться от выноса знамени Победы на московский парад. Участники водружения знамени Победы получили гостевые приглашения на трибуну.

Почему Сталин отказался принимать парад Победы

Ни у кого не возник вопрос: кто же будет принимать парад Победы? Конечно же Сталин, как Верховный главнокомандующий. Однако вождь поручил эту почетную миссию маршалу Жукову, как своему заместителю.

В своих мемуарах Жуков привел разговор с сыном вождя, Василием Сталиным: «Говорю вам под большим секретом. Отец сам готовился принимать парад Победы. Но случился казус. Третьего дня во время езды от неумелого употребления шпор конь понес отца по манежу. Отец, ухватившись за гриву, пытался удержаться в седле, но не сумел и упал. При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал — плюнул и сказал: «Пусть принимает парад Жуков, он старый кавалерист».

Автомобили сменили коней лишь после смерти вождя, когда 1 мая 1953 года, принимавшие и командующие парадом маршал Советского Союза Николай Булганин и генерал-полковник Павел Артемьев выехали на Красную площадь на лимузинах ЗИС-110Б.

Командовать парадом Победы 1945 года Сталин поручил маршалу Рокоссовскому, тоже опытному коннику, в начале 30-х годов являвшемуся начальником Жукова. Это было справедливое решение: войска Рокоссовского отличились на всех этапах Великой Отечественной войны: в битве за Москву, в Сталинградском сражении, на Курской дуге, в разгроме немецкой группы армий «Центр» летом 1944-го в Белоруссии.

Кроме того, со стороны вождя это был примирительный жест по отношению к полководцу, после того как в ноябре 1944 года перед решающим наступлением на Берлин Рокоссовский был снят с поста командующего 1-м Белорусским фронтом и заменен на Жукова.

Как прошел парад Победы в 1945 году

Отмена авиационной и гражданской программы парада

Для Жукова и его адъютанта подобрали коней светло-серой масти по кличке Кумир и Целебс, для Рокоссовского и его сопровождающего — вороных лошадей, которых звали Полюс и Орлик. Сталин полностью устранился от подготовки парада Победы и всеми организационными вопросами занимались Жуков и Рокоссовский, помогал им генерал Артемьев.

Кроме наземной, готовилась и авиационная программа парада, после чего предполагалась гражданская часть торжеств, в ходе которой по Красной площади вслед за военными должны были пройти передовики трудовых коллективов Москвы. Однако эти мероприятия пришлось отменить из-за дождливой погоды 24 июня в Москве.

Начало парада

В этот день незадолго до начала парада гостевые трибуны заполнились москвичами, фронтовиками и представителями иностранных государств. В 9.45 на трибуне мавзолея появились члены Политбюро ЦК ВКП (б) во главе с генеральным секретарем Иосифом Сталиным.

Ровно в 10.00 после боя кремлевских курантов из ворот Спасской башни на Красную площадь на белом коне выехал Жуков, после чего принял устный и письменный рапорты Рокоссовского о том, что войска к параду готовы.

Маршал Советского Союза Валентин Варенников, принимавший участие в параде 1945-го в звании капитана, вспоминал: «Мы все переживали за гарцующих в рискованном галопе военачальников. Каменная брусчатка площади была мокрой от дождя, и конь мог легко поскользнуться. Но все обошлось».

В свою очередь, Жуков отмечал: «Во время объезда и приветствия войск я видел, как с козырьков фуражек струйками сбегала вода от дождя, но душевный подъем был настолько велик, что никто этого не замечал».

Торжественная речь Жукова

После объезда войск Жуков поднялся на трибуну мавзолея и прочитал доклад, приуроченный к торжественному событию.

Военачальник напомнил собравшимся, что война с Германией явилась для СССР тяжелым и грозным испытанием, поначалу ход боевых действий был крайне неблагоприятным для Красной армии, враг подбирался к столице страны, речь шла о жизни и смерти не только советского государства, но и всех населяющих его народов.

Жуков подчеркнул: «Подлые немецкие захватчики разделили участь всех прочих захватчиков, посягавших на нашу священную землю. Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — фашистская Германия повержена в прах. Человечество избавлено от своего злейшего врага — германского фашизма».

Маршал напомнил, что решающий вклад в Победу внес СССР: «На протяжении трех лет Красная Армия один на один сражалась против вооруженных сил Германии и ее сателлитов. В течение всей войны основные силы немецкой армии были прикованы к советско-германскому фронту, где был растоптан авторитет германского оружия и предрешен победоносный исход войны в Европе».

От имени партии и правительства Жуков поздравил воинов, после этого сводный оркестр из 1400 военных музыкантов под руководством генерал-майора Семена Чернецкого исполнил гимн СССР, а из кремлевских орудий прогремели 50 залпов артиллерийского салюта.

Торжественный марш

Торжественный марш победителей открыл маршал Рокоссовский. Вслед за ним по брусчатке промаршировали юные барабанщики, воспитанники 2-й Московской военно-музыкальной школы. За ними, в том порядке, в котором во время войны располагались советские фронты от Балтики до Черного моря, шли сводные полки, возглавляемые командующими фронтами.

Полк Карельского фронта вел маршал Мерецков, за ним двигался полк Ленинградского фронта во главе с маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым. После них мимо мавзолея промаршировали военнослужащие 1-го Прибалтийского фронта вместе с генералом армии Иваном Баграмяном. Василевский шел перед сводным полком 3-го Белорусского фронта.

Поскольку Рокоссовский и Жуков руководили парадом, сводные полки их фронтов возглавили заместители: 2-й Белорусский вел генерал-полковник Кузьма Трубников, 1-й Белорусский — генерал армии Василий Соколовский. В составе последнего была и группа воинов Войска польского во главе с генералом брони Владиславом Корчицем.

Затем настала очередь Украинских фронтов: 1-й возглавлял маршал Советского Союза Иван Конев, 4-й — генерал армии Андрей Еременко, 2-й — Малиновский, 3-й — Толбухин. Замыкал шествие фронтовых частей сводный полк Военно-морского флота во главе с вице-адмиралом Владимиром Фадеевым. После прохождения своих сводных полков, маршалы поднимались на трибуну мавзолея, откуда далее наблюдали за парадом.

Внезапно оркестр смолк и в полной тишине под грохот 80 барабанов вперед вышел сводный батальон с вражескими знаменами. Первым бросил к подножию мавзолея штандарт 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» старший сержант Федор Легкошкур, после этого на мокрую брусчатку полетели и остальные неприятельские стяги.

Легкошкур вспоминал: «Штандарт Гитлера, который я нес, был тяжелый. Он же из литья, древка-то почти нет. Надежно, надолго было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за наш народ и армию, за Коммунистическую партию — вдохновителя и организатора нашей победы — я его пронес по площади. А когда подошли к мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь, чтобы разлетелся вдребезги».

Снова заиграл оркестр и на Красную площадь вступили части Московского военного округа во главе с генералом Артемьевым. За ними шел сводный полк наркомата обороны, затем слушатели военных академий и курсанты военных училищ, а после них — воспитанники суворовских училищ.

В параде приняла участие необычная колонна: солдаты-саперы с миноискателями на плечах вели на поводках собак, обученных искать взрывчатку.

Прохождение артиллерии и бронетехники

На площадь вступила техника и кавалерия. Зрители увидели воинов столичной зоны ПВО: зенитчиков, прожектористов, солдат радиотехнических батарей. Мимо трибун на рысях прошла сводная конная бригада во главе с генерал-лейтенантом Николаем Кириченко, в составе которой были легендарные пулеметные тачанки.

За кавалеристами появились мотоциклисты, потом — расчеты артиллерийских орудий (от противотанковых до тяжелых), за ними —гвардейские минометы, прозванные в войсках «Катюшами». В их составе по Красной площади проехали американские автомобили — грузовики Studebaker и Dodge, а также джипы Willys.

Проход техники завершился проездом самоходных артиллерийских установок СУ-76, СУ-100 и ИСУ-152, а также танков Т-34-85 и ИС-2. Всего же 24 июня на Красной площади были представлены 1850 единиц боевой техники. В параде, который длился 122 минуты, приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и красноармейцев.

Салют Победы

Самым молодым фронтовиком, участником парада Победы стал 16-летний летчик Аркадий Каманин, который к концу войны совершил более 650 боевых вылетов. Юный пилот шел в последней шеренге сводного батальона летчиков 2-го Украинского фронта, которым командовал его отец, один из первых семи Героев Советского Союза и будущий создатель отряда подготовки космонавтов генерал-лейтенант Николай Каманин.

К вечеру 24 июня погода улучшилась и в 23.00 начался световой салют, в котором участвовали тысяча прожекторов, а также 500 аэростатов заграждения, на каждом из которых из 20 ракетниц с интервалом в 20 секунд выпускался в ночное небо сноп фейерверка.

На следующий день газета «Правда» писала: «Празднично и торжественно выглядит Красная площадь. На Лобном месте сооружен 26-метровый фонтан — гранитный макет Дворца Советов, с увенчивающими его скульптурными фигурами рабочего и колхозницы».

Другие парады Победы 1945 года

7 сентября 1945 года в Берлине по предложению Жукова состоялся парад Победы с участием советских, американских, английских и французских оккупационных войск. Принимал парад маршал Жуков, командовал — британский генерал-майор Эрик Нэйрс.

Жуков вспоминал: «Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строю. Особо внушительное впечатление произвели танки и самоходная артиллерия. Из союзных войск лучшей строевой подготовкой отличились английские войска. Это было торжество, символизирующее победу стран антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией».

16 сентября 1945 года парад Победы над Японией состоялся в китайском городе Харбин. Командовал парадом генерал-лейтенант Константин Казаков, принимал парад вместо срочно вызванного в Москву Василевского командующий 1-й Краснознаменной армией генерал-полковник Афанасий Белобородов.

Особый статус парада Победы

Вновь парад Победы в Москве был проведен лишь через 20 лет — 9 мая 1965 года. На него впервые было вынесено знамя Победы, которое пронес бывший участник штурма рейхстага полковник Константин Самсонов, а ассистировали ему Михаил Егоров и Мелитон Кантария. В советское время состоялось еще два парада Победы — в 1985 и 1990 годах.

В Российской Федерации, после парада Победы 1995 года, приуроченного к 50-летию разгрома нацистской Германии, был принят закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», согласно которому парады Победы стали проводиться ежегодно.

День начала ВОВ

22 июня – день начала ВОВ

22 июня — День памяти и скорби. Как в 2025 году отмечается 84-я годовщина начала Великой Отечественной войны?

22 июня 2025 года Россия отмечает 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны и вспоминает защитников Отечества. В этот день 1941 года Германия напала на Советский Союз. За четыре года война унесла 26 миллионов 600 тысяч жизней советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.

История возникновения памятной даты

Печальная дата 22 июня, напоминающая о 1941 годе, о начале Великой Отечественной войны, появилась в календарях только в конце XX века. До начала 1990-х годов этот день вспоминали неофициально — в семьях погибших и ветеранов войны.

Даже праздник День Победы стали отмечать широко далеко не сразу после окончания войны. Торжества по всей стране начали проводить лишь спустя 20 лет после 9 мая 1945 года — в 1965 году. Тогда же состоялся и первый после 1945 года парад.

День 22 июня официально был объявлен Днем памяти защитников Отечества в июле 1992 года, когда вышло специальное постановление Президиума Верховного Совета РФ. Это название просуществовало чуть меньше четырех лет.

Сочтя, что 22 июня — это трагическая дата не только для участников войны и их семей, но и вообще для всех граждан страны, занимавший тогда должность президента России Борис Ельцин решил переименовать памятный день.

8 июня 1996 года он подписал указ, согласно которому 22 июня было постановлено считать Днем памяти и скорби.

24 октября 2007 года этот день был внесен в список памятных дат России под официальным названием «День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)».

В День памяти и скорби в России и за рубежом вспоминают всех погибших в боях и в лазаретах, замученных в концлагерях и в плену, умерших от голода в блокаду и от лишений в тылу, вообще всех погибших где и когда-либо за Россию.

Как отмечается День памяти и скорби

Регламент

День памяти и скорби отмечают по определенному регламенту:

- на зданиях госучреждений приспускаются государственные флаги;

- на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами;

- отменяются все развлекательные мероприятия и передачи;

- руководство страны и представители ветеранских организаций возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве;

- в регионах местное руководство и представители ветеранских организаций возлагают венки к имеющимся мемориальным комплексам и памятникам;

- по всей стране проводятся траурные мероприятия.

Траурные мероприятия

По всей России в День памяти и скорби проходят разнообразные мероприятия, призванные напомнить гражданам о героизме погибших соотечественников.

«Вахта памяти»

С 1992 года в Александровском саду столицы , а также у мемориальных комплексов «Вечный огонь» в регионах проводится акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Она начинается в 4 часа утра, когда включается историческая запись и голос диктора Юрия Левитана объявляет о начале Великой Отечественной войны. На уличных экранах транслируется военная кинохроника и звучат песни военных лет. В ходе акции молодежные и общественные организации, а также все желающие возлагают цветы и траурные венки к Могиле Неизвестного солдата и другим мемориальным комплексам. В 2015 году акция «Вахта памяти. Вечный огонь» стала официально общероссийской.

«Свеча памяти»

С 2009 года проводится общенациональная акция «Свеча памяти» — вечером по всей России на окнах зажигаются свечи в память о всех, кто погиб во Вторую мировую войну. Первые свечи традиционно зажигаются в Москве на площади перед музеем Победы. Принять участие в акции можно и онлайн.

«Линия памяти»

В 2015 году в Москве впервые была проведена акция «Линия памяти». В ходе мероприятия на бордюре московской Крымской набережной зажигают 1418 свечей — по числу дней войны. Рядом с каждой свечой — панно красного цвета в виде листов отрывного календаря с обозначением дня войны. Свечи горят до 24 часов 23 июня.

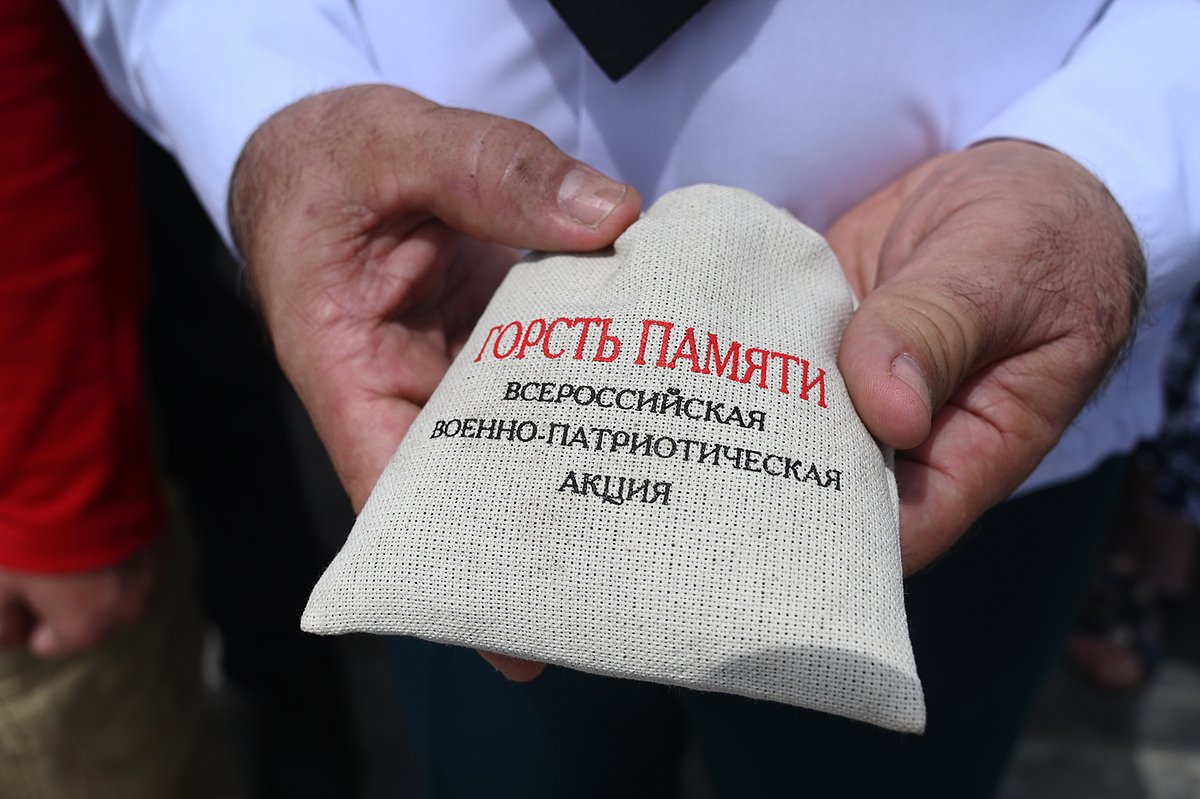

«Горсть памяти»

С 2019 года Министерство обороны проводит Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Горсть Памяти». Цель — передача земли с воинских могил в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова.

Минута молчания

С 2020 года в День памяти и скорби по телевидению и радио стала проводиться вторая (наряду с 9 Мая) ежегодная Общероссийская минута молчания. Она проходит одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир сообщения зампредседателя Совнаркома, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о том, что Германия напала на Советский Союз.

Теле- и радиопередача «Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания» впервые вышла 9 мая 1965 года и с тех пор в День Победы выходит ежегодно. В 18 часов 55 минут по московскому времени звучат траурные слова благодарности советским воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, союзникам по антигитлеровской коалиции, героям Сопротивления и другим антифашистам. Также приводятся цифры людских потерь во Второй мировой войне.

Историческая справка

Предупреждения о нападении

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, на 22 июня 1941 года она длилась один год и почти 10 месяцев. За это время советские разведчики неоднократно докладывали о возможном нападении Третьего рейха на СССР.

Сообщения Рихарда Зорге

Первым о предполагаемых датах начала войны с нацистской Германией сообщил пресс-секретарь посольства Германии в Японской империи, советский разведчик Рихард Зорге.

«В 1938 году военный атташе Ойген Отт, в круг особо доверенных лиц которого еще с 1934 года входил Зорге, стал послом Берлина в Токио», — рассказал кандидат исторических наук Иван Сухов, уточнив, что через Отта советский разведчик получил информацию о скором нападении на СССР лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера — за полгода до 22 июня.

«30 мая 1941 года Зорге давал 95 процентов, что немецкое вторжение начнется во второй половине июня. Правда, 21 июня разведчик, увы, ошибся, передав в Москву следующее сообщение: «Война задерживается до конца июня». На следующий день Германия напала на Советский Союз, и началась Великая Отечественная война» — Иван Сухов, кандидат исторических наук

«Перечень донесений о военной подготовке против СССР за январь-июнь 1941 года» был составлен всего за 40 часов до начала войны. Этот важнейший документ советской разведки свидетельствует, что многочисленная резидентура СССР не раз докладывала о точной дате и даже о возможных направлениях ударов немецких войск, фактически излагая план «Барбаросса».

«Операция «Барбаросса» была тщательно спланированной немецкой кампанией по вторжению в СССР, — рассказывает Эмма Райман, преподаватель политического имиджа, помощница депутата муниципального округа Сосновая Поляна в Санкт-Петербурге Дмитрия Бойко. — Основная цель заключалась в быстром захвате территории Советского Союза, прежде чем Красная армия успеет мобилизоваться и организовать сопротивление».

Сообщения Старшины и Корсиканца

«Весьма точные донесения о дате начала войны передавали советские резиденты в Германии под оперативными псевдонимами Старшина (обер-лейтенант Харро Шульце-Бойзен) и Корсиканец (руководитель антифашистского подполья в Берлине Арвид Харнак), — продолжает Иван Сухов. — У первого, по некоторым данным, через ряд лиц был выход на ближайшего соратника Гитлера Германа Геринга, а у второго — на главного идеолога НСДАП Альфреда Розенберга. Информация Корсиканца и Старшины, как и многих других разведчиков, работавших на грани жизни и смерти, передавалась только устно и не подтверждалась никакими документами. Во многом это объясняет тот факт, что [советский лидер Иосиф] Сталин до последнего дня сомневался в том, что Гитлер осмелится напасть».

«Несмотря на многочисленные предупреждения от разведки о готовящемся нападении, советское руководство до последнего не верило в возможность войны, — продолжает Эмма Райман. — Это привело к тому, что многие части Красной армии были застигнуты врасплох».

Сообщение Альфреда Лискова

Пожалуй, самое последнее донесение, в котором была указана не только дата, но и час наступления вермахта, было получено в 9 часов вечера 21 июня 1941 года. Убежденный коммунист и антифашист ефрейтор вермахта Альфред Лисков переплыл реку Буг и, попав в руки советских пограничников, заявил им, что моторы немецких танков уже заведены, и в 4 часа утра следующего дня Германия нападет на Советский Союз.

Хронология первых 12 часов 22 июня 1942 года

Распространенное мнение о том, что Великая Отечественная война началась в 4 часа утра, не совсем верно. Скорее, это штамп, появившийся в первую же неделю войны. Тогда на музыку популярного вальса композитора Ежи Петерсбурского «Синий платочек» поэт Борис Ковынев написал слова: «Двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война…»

На западе СССР уже вовсю шли кровопролитные бои, в крупных городах гремели взрывы бомб, а большинство советских людей оставалось в неведении о происходящем вплоть до полудня этого самого длинного дня 1941 года.

«Лента.ру» приводит точную хронологию событий первых 12 часов 22 июня 1941 года.

00:30. Москва, Гоголевский бульвар, 18. Наркомат обороны СССР

Выработка директивы №1 для западных военных округов:

- части привести в боеготовность;

- скрытно занять огневые точки укрепрайонов на границе;

- авиацию рассредоточить по полевым аэродромам.

Директива №1: «В течение 22-23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев… Нападение может начаться с провокационных действий… Не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения».

Директива так и не дошла до адресатов из-за разрушенных диверсантами линий связи.

«В первые сутки войны Красная Армия потеряла около 1 200 самолетов, большинство из которых были уничтожены на земле», — приводит статистику председатель правления Ассоциации «Публичная дипломатия», мастер госуправления (MPA), юрист Вадим Петров.

Посол Германии в СССР Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург высказывает наркому Вячеславу Молотову обвинения СССР во враждебном отношении к Германии и сосредоточении масс войск РККА на границе.

Заключительные слова речи Шуленбурга: «Фюрер приказал германским вооруженным силам противостоять советской угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами»

03:05. Кронштадт

14 бомбардировщиков Ju-88 сбрасывают 28 магнитных мин. Война началась де-факто.

03:06. Севастополь. ул. Островского, 2. Штаб Черноморского флота

Начштаба контр-адмирал Иван Елисеев отдает приказ открыть огонь по самолетам люфтваффе, нарушившим воздушные границы СССР.

03:15. Советско-германская граница

По всей линии начинается артподготовка немецкой артиллерии. Сотни самолетов с крестами на крыльях наносят удары по советским аэродромам, военным и гражданским объектам. Массированной бомбежке первыми подверглись:

- Барановичи;

- Бобруйск;

- Брест;

- Вильнюс;

- Вентспилс;

- Гродно;

- Каунас;

- Киев;

- Лиепая;

- Минск;

- Мурманск;

- Рига;

- Севастополь;

- Смоленск;

- Житомир;

- Шауляй.

«В первые часы войны началась массовая эвакуация населения из прифронтовых областей, — рассказывает Эмма Райман. — Об этом не слишком часто говорят, но началась и массовая паника. Поэтому в условиях хаоса эвакуация проходила с огромными трудностями».

03:17. Москва, Колымажный пер., 14. Генштаб РККА

Получена телеграмма из Севастополя о бомбардировке города.

03:45 (рассвет). Советско-германская граница. Белостокский выступ

Начинается первое крупное сражение Великой Отечественной войны — Белостокско-Минское. В результате него советские войска были окружены, разгромлены и большей частью попали в плен. Через неделю немцы взяли Минск.

04:15. Белорусская ССР. Брестская крепость

Немецкая артиллерия ведет мощную артподготовку, после чего начинается штурм. Согласно плану, на взятие крепости отводилось восемь часов, но немцам потребовалось гораздо больше времени: последний бой оставшихся в живых защитников крепости состоялся через месяц, 23 июля.

«На момент нападения на СССР Германия мобилизовала около трех миллионов солдат, 3580 танков и 7184 самолета, — рассказывает Вадим Петров. — Красная Армия понесла огромные потери — только за первую неделю боев погибли или были ранены около 150 тысяч советских солдат».

4:30. Москва. Кремль

На экстренном совещании Сталин выражает сомнение в том, что это не провокация, а Германия действительно напала на Советский Союз. Нарком обороны Семен Тимошенко и глава Генштаба Георгий Жуков настаивают, что это война.

05:00. Берлин, Вильгельмштрассе, 76. Рейхсминистерство иностранных дел

Посол СССР в Германии Владимир Деканозов получает запоздалую ноту от главы МИД Германии Иоахима фон Риббентропа. Война началась де-юре.

Нота Советскому правительству: «Правительство Германии не может безучастно относится к серьезной угрозе на восточной границе, поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми средствами отвести эту угрозу».

07:00 Москва. Кремль

Правительство принимает решение о всеобщей мобилизации и переводе страны на военное положение. За первые месяцы войны в ряды Красной Армии были мобилизованы около пяти миллионов человек.

07:15. Москва. Кремль

На совещании высших военных, партийных и государственных деятелей была выработана директива № 2 об отражении нападения. Ее удалось довести до воинских соединений.

Директива №2: «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения границу не переходить».

08:19. Берлин, Унтер-ден-Линден штрассе, 7. Посольство СССР

Не зная о том, что на родине уже вовсю идут бои, советский военный атташе Василий Тупиков направляет свое последнее сообщение в Москву. В нем зашифровано всего одно слово — «Гроза».

09:30. Москва. Кремль

Составляется текст обращения к советскому народу, которое поручено зачитать Молотову.

«Многие задаются вопросом о том, почему заявление о начале войны делал Молотов, а не первый человек в СССР — генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и председатель СНК СССР Сталин или формальный глава государства — председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин», — размышляет Вадим Петров. По данным некоторых историков, Сталин был психологически подавлен известием о нападении Германии. Попадаются и такие мнения, что генсек пережил нервный срыв и несколько дней не мог принимать участия в управлении страной. Калинин же, по словам Петрова, выполнял скорее церемониальные функции и не принимал непосредственного участия в госуправлении.

Вячеслав Молотов был выбран неслучайно — он был наиболее подходящей фигурой для заявления о начале войны. Второй человек в государстве, опытный дипломат и политик. Его выступление было кратким и лаконичным, что соответствовало требованиям момента

12:15. Москва, ул. Пятницкая, 25. Всесоюзное радио

Вячеслав Молотов зачитывает обращение к гражданам Советского Союза, где впервые называет начавшуюся войну «отечественной».

Заключительные слова обращения Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»

Впереди было еще 1417 суток войны.

День кинолога

21 июня - день кинолога

День кинолога в 2025 году: история и традиции праздника

Когда отмечается День кинолога

Праздник ежегодный, имеет фиксированную дату. День кинолога отмечают 21 июня. В общегосударственных документах этот праздник не прописан. Но он упомянут в разных приказах силовых ведомств, где имеются кинологические подразделения. Плюс к торжеству присоединяются гражданские организации.

История Дня кинолога

Этот праздник зародился в МВД, но со временем стал отмечаться всеми специалистами по работе с собаками. И хотя четвероногие жили с людьми с древнейших времен, первые официальные структуры появились относительно недавно. Рассказ об истории Дня кинолога начнем с событий начала XX века.

На дворе 1906 год, место действия — Санкт-Петербург. Начальник сыскного отдела полиции Виктор Лебедев приказывает использовать собак для служебных задач. Эту идею он подсмотрел во время рабочей поездки в Бельгию, где побывал на полицейской псарне. К этому моменту в Европе уже несколько десятилетий применяли труд собак не только для охраны и охоты, но и в санслужбах, почте, войсках связи. Но именно в правоохранительной деятельности прецедентов было не так много. Поэтому Российская Империя оказалась среди первопроходцев.

В 1908 году в Брюсселе проходит сенсационное представление, цель которого показать: собаки умеют обнаруживать взрывчатые вещества. Публике продемонстрировали, как питомцы без труда среди горы ящиков выискивали коробку с динамитом. У нас в это время создается «Российское общество поощрения и применения собак в полицейской и сторожевой службе». Издается его устав. Это первый документ в стране, который регламентировал работу с собаками.

Однако для даты праздника было выбрано иное событие. 21 июня 1909 в Санкт-Петербурге открыли первый в стране питомник сыскных собак. При нем же действовала школа дрессировщиков. Кстати, самым знаменитым выпускником этой школы стал легендарный доберман Треф, на счету которого не только сотни раскрытых преступлений, но и участие в учебных фильмах, посвященных работе полицейских собак. В дату этого события в 2004 году опубликовали приказ МВД, который утвердил День кинологических подразделений. Позже праздник стали отмечать и гражданские специалисты, и сотрудники прочих ведомств. Так в календаре появился День кинолога.

Традиции праздника

Прежде всего торжество отмечают в ведомствах, где есть кинологические подразделения. Это полиция, МЧС, военные, Росгвардия и ФСИН. Ко Дню кинолога проводятся соревнования среди специалистов. Обязательно есть торжественная часть, во время которой сотрудников поздравляют и награждают. В МВД существует даже памятная медаль в честь образования кинологической службы.

Существуют клубы юных кинологов. Их в стране не так много, но все же они есть. Отмечают торжество и там. Например, Подольское отделение, которым занимается пограничная служба, проводит парад-флешмоб: показывают небольшое выступление в парке.

Наконец, свои праздники проводят кинологические клубы в городах. Но это не масштабные торжества. День кинолога отмечают своим коллективом, приглашают студентов, которые водят питомцев на дрессировку.

Кто такой кинолог

В широком понимании кинолог – это группа профессий, объединяющая специалистов всех направлений, непосредственно связанных с собаководством. Автор научных трудов по вопросам чистопородного разведения и селекционеры-практики, будь то профессиональный заводчик или сотрудник ведомственного питомника; судья на выставке собак и судья на состязаниях по служебным, игровым или охотничьим дисциплинам; ваш любимый инструктор на дрессировочной площадке и зоопсихолог, который учит вас понимать причины аномалий в поведении питомца; тренер вашей собаки по фитнесу и хендлер, занимающийся ее подготовкой к выставкам, – все они кинологи. Существуют и смежные специальности: грумер занимается поддержанием внешней привлекательности домашних животных, диетолог разрабатывает для них специальные программы питания…

В более узком, бытовом понимании кинолог – это специалист по воспитанию, и дрессировке собак. При этом настоящий кинолог не просто учит собаку выполнять команды, но и формирует характер, учитывая природные способности питомца. Помимо занятий непосредственно с собакой, специалист учит хозяина правильному обращению с любимцем, налаживает взаимоотношения между владельцем и его животным. В эту профессию не приходят случайные люди. Она подходит только тем, кто по-настоящему любит животных, поскольку работа с собаками – это сложный труд, требующий внимания, терпения и систематичности.

— Иногда начинающие собаководы не знают, как обучить свою собаку только потому, что у них не было такого опыта. Ведь воспитание своего питомца – это порой сложное и требующее терпения дело. Эта работа должна проводиться ежедневно и систематически. И вот как раз тогда, когда у собаковода возникают проблемы с обучением собаки, на помощь приходит кинолог. Это такой специалист, который выступает своего рода переводчиком между владельцем и собакой. Он поможет в первую очередь хозяину, обучив его правильному обращению с собственным питомцем, облегчив жизнь и собаки, и хозяина, – прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Профессиональный кинолог знает все о собаках, об особенностях их воспитания и дрессировки, об уходе и их повадках, он терпелив, внимателен к животным и обладает твердым характером. Ему необходимы полноценные знания физиологии, психологии животных, методики подготовки различных пород и нюансы в разведении собак, также он должен обладать базовыми ветеринарными навыками.

В современном мире специалисты-кинологи со своими питомцами привлекаются в самых разных сферах деятельности. Кинологи МЧС и их собаки занимаются поиском пострадавших в природных и техногенных катастрофах; кинологические подразделения МВД участвуют в розыске преступников, ищут пропавших людей и тела погибших, оружие, наркотики, взрывчатые вещества и устройства, патрулируют улицы, обследуют аэропорты и железнодорожные вокзалы; на таможне и в пограничных подразделениях кинологи готовят своих подопечных к охранно-конвойной и караульной службе.

Особое направление работы кинолога – подготовка помогающих собак: собак-поводырей, которые становятся главными помощниками и постоянными спутниками слабовидящего человека, и собак-«терапевтов», которые обеспечивают психологический комфорт и тепло людям в больницах, домах престарелых, хосписах, участвуют в реабилитации детей-инвалидов.

Востребованность кинологов растет с каждым годом. Грамотные специалисты работают на государственной службе и в коммерческих организациях. Без кинологов не мыслят своего существования силовые структуры: федеральная служба безопасности, полиция, внутренние войска, пограничные войска, таможня и многие другие. Кинологи работают в питомниках, клубах, зоопарках, цирках, зоомагазинах и дрессировочных центрах. Они приходят со своими подопечными в реабилитационные центры, помогая людям восстановиться после аварии и продолжительной болезни. И, конечно, хороший специалист может работать на себя, занимаясь разведением чистопородных щенков или оказывая услуги по дрессировке, хендлингу, грумингу.

Кинологи обычно обучаются в колледжах, для этого необходимо выбрать направление «Кинология» после 9-го или 11-го класса, также можно окончить вуз по направлению «Зоотехния», «Ветеринарная медицина» или «Биотехнология» или пройти обучение на специализированных курсах.

Зачем нужен кинолог

Большинство людей, приобретающих собаку, зачастую не понимают, зачем им нужен кинолог, ведь с воспитанием можно справиться самостоятельно. Однако, как только собака появляется в доме, у них возникает масса вопросов: какую миску выбрать? как правильно выводить собаку на прогулку? а как подружить ее с членами семьи? как сделать так, чтобы она не боялась оставаться дома одна? И масса других вопросов, ответы на которые обычно ищут на собачьих форумах или на площадках для выгула. Именно в тот момент, когда животное впервые попадает к вам домой, возникает много вопросов по его поведению и воспитанию. Это самый важный период в жизни собаки и ее новой семьи, поскольку именно то, что вы вложите в собаку с самого детства, вы и получите от неё в будущем.

Обучить питомца стандартным командам обычно получается даже у начинающих собаководов, если у собаки нет никаких поведенческих проблем. Но что делать, если они возникают? Например, животное не может оставаться дома одно, громко беспричинно лает и воет, не слушается на прогулке или вовсе отказывается от нее – в этом случае скорее всего придется обращаться к кинологу за помощью. Именно он поможет понять причину такого поведения, скорректирует его, а также подскажет вам, как правильно взаимодействовать с питомцем в будущем. Профессиональный кинолог выстроит такой процесс обучения хозяина и собаки, чтобы впоследствии избежать возникновения других проблем и сделать жизнь хозяина и его любимца радостной и беззаботной. Однако не нужно ждать чуда. Многие владельцы, обращаясь к специалисту, надеются, что кинолог скорректирует поведение собаки, сделав его послушным один раз и навсегда. И это большое заблуждение. В первую очередь дрессировка собак предполагает активную работу с хозяином собаки, который будет максимально включен в процесс обучения и воспитания своего любимца. Именно совместная ежедневная работа поможет наладить контакт и скорректировать поведение животного.

Как выбрать кинолога

Обычно специалистов ищут в интернете или на форумах, иногда их находят по рекомендации. Но лучше всего обратиться за помощью к заводчикам породы или в питомники, поскольку у большинства из них есть контакты проверенных специалистов, которые знают, как работать именно с вашей собакой.

При выборе кинолога обязательно узнайте о наличии специального образования. Почитайте о том, какие курсы он прошел, есть ли у него профильное образование. Перед встречей ознакомьтесь с рекомендациями и отзывами: как правило, о таких специалистах много пишут в социальных сетях и на страницах профильных интернет-ресурсов. На первом занятии обратите внимание, как реагирует ваше животное на нового человека, это многое вам скажет о его профессионализме. Присмотритесь к манере общения кинолога, оцените его умение объяснить сложные вещи подробно и доступно. Для того, чтобы получить адекватный результат, необходимо обозначить ваши ожидания на первой встрече: чего вы хотите достичь после окончания занятий? Если вы будете наблюдать прогресс, который в конечном итоге приведет к желаемой цели, – вы подобрали подходящего специалиста. Однако не нужно забывать, что от хозяина в равной степени требуется внимательность и регулярное посещение всех тренировок. Обычно обучение вместе с кинологом проходит увлекательно и интенсивно, а если вы нашли грамотного специалиста, увлеченного своей работой, результат не заставит себя долго ждать.

Кинологи – это профессионалы, которые пришли в это дело по призванию. Они не просто любят собак, они умеют их «читать» и помогают это делать владельцам животных. Многие профессионалы посвящают всю свою жизнь собакам и кинологии.

День медицинского работника

15 июня – день медицинского работника

День медицинского работника 2025: история, традиции и идеи подарков

День медицинского работника (он же День медика) — профессиональный праздник всех, кто посвятил себя медицине и здравоохранению. Его отмечают врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, фармацевты — словом, люди в белых халатах, ежедневно приходящие на помощь больным. Эти специалисты спасают жизни и заботятся о здоровье населения. В этой статье мы расскажем, когда отмечают День медицинского работника в 2025 году, какова его история, какие существуют традиции празднования в России и других странах, и почему профессия врача столь важна для общества. В завершение предложим идеи, как поздравить медиков с их праздником

Когда отмечают День медицинского работника

День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня (в 2025 году дата выпадает на 15 июня). В этот день принято поздравлять врачей, медсестер, фельдшеров — всех, кто имеет отношение к медицине. Праздник специально установлен на выходной, чтобы медики могли отдохнуть и принять поздравления, однако многие встречают свой профессиональный праздник на рабочем месте, продолжая нести людям медицинскую помощь.

Праздник имеет международный характер: его отмечают не только в России, но и в других странах. В большинстве государств бывшего СССР (Беларусь, Казахстан, Армения и др.) День медика также приходится на третье воскресенье июня. С 2011 года в Латвии он официально празднуется в тот же день. В Азербайджане аналогичный праздник отмечают 17 июня, в Киргизии — в первое воскресенье июля.

Помимо этого, существуют и другие памятные даты в области медицины. Например, 12 мая отмечается Международный день медсестёр, а каждый первый понедельник октября — Международный день врача (в 2025 году он будет 6 октября). В США ежегодно 30 марта празднуют Национальный день доктора, когда американские врачи принимают поздравления.

История праздника

Врачебная профессия испокон веков пользовалась почётом, но официальный профессиональный праздник медицинских работников появился только в советское время. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года было установлено ежегодно праздновать День медицинского работника в третье воскресенье июня. Первый раз новый праздник отметили в июне 1981 года.

После распада СССР традицию отмечать День медика сохранили в новой России. В Российской Федерации его продолжают праздновать на государственном уровне, что отражает приоритетное внимание государственной политики к развитию здравоохранения. Праздничные даты, закреплённые в 1980 году, действуют до сих пор.

Традиции празднования

Каждый год празднование Дня медицинского работника проходит празднично и торжественно. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах в рамках праздничных мероприятий устраивают концерты и встречи для медицинских работников. Лучшие врачи и медсёстры получают награды: им вручают почётные грамоты и благодарности.

На официальном уровне звучат поздравления в честь виновников торжества. Многим медикам присваивают высокое звание Заслуженный врач Российской Федерации — его удостаиваются те, кто проработал в профессии более 20 лет.

Праздник широко освещается в СМИ. К этой дате готовят тематические материалы и новости здравоохранения: рассказывают о новых достижениях медицины, приводят интересные данные о работе врачей. Нередко крупное сетевое издание публикует поздравительную колонку, где главный редактор от имени читателей благодарит людей в белых халатах за их труд.

Почему у врачей белые халаты? Эта традиция зародилась в XIX веке. Английский врач Джозеф Листер предложил сделать белый халат символом стерильности: на белой ткани хорошо видны загрязнения, поэтому врач во время операции контролирует чистоту. С тех пор белый халат стал неотъемлемым атрибутом медицины и символом доверия.

Роль медицинских работников и важность профессии

Профессия врача — одна из самых важных и ответственных в мире. Ещё древние греки считали врачевание благородным делом. Первым врачом считается Гиппократ, который стал основоположником медицины и оставил потомкам знаменитую клятву Гиппократа. Древний текст клятвы лёг в основу современных врачебных присяг, обязывающих врача гуманно относиться к каждому пациенту и соблюдать его права. Каждый выпускник медвуза сегодня приносит эту присягу, вступая в свой врачебный долг служить людям.

Современные врачи и медсёстры стоят на страже здоровья человека. Их миссия — защищать здоровье и спасать жизни человека, оказывая медицинскую помощь и часто жертвуя личным временем и силами. Недавняя пандемия особенно показала, насколько важен самоотверженный труд врачей и медсестер: люди в белых халатах с риском для жизни выполнили свой профессиональный долг.

Общество высоко ценит работу медиков. На профессиональные праздники звучат тёплые слова благодарности от коллег, руководителей, пациентов и друзей. Недаром профессия врача считается одной из самых благородных: спасение людей от болезней — это не просто работа, а призвание и жизненное дело.

День России

12 июня – день России

День России в 2025 году: история и традиции праздника

День России (12 июня)

Когда праздник

История

Учреждение праздника

Традиции

Суть праздника

Символы и атрибутика

Как отмечают праздник

Официальные мероприятия

Народные гуляния

Поздравления

Современное значение Дня России

Что ещё празднуют в июне

День рождения Кожедуба И.Н. -08.06.1920 – 105 лет

8 июня – день рождения Кожедуба И.Н. -08.06.1920 – 105 лет

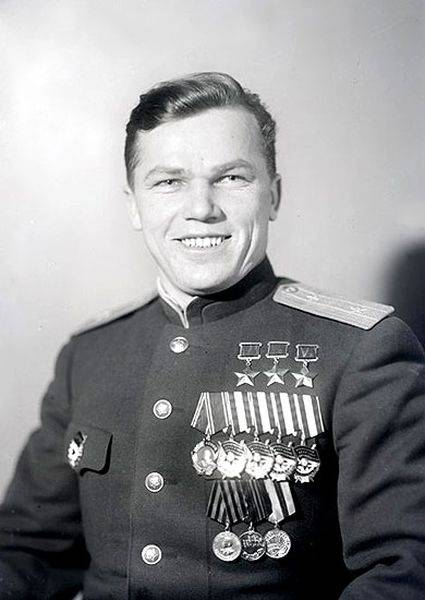

105 лет лучшему советскому асу

8 июня 1920 года в Глуховском уезде Черниговской губернии родился Иван Никитович Кожедуб, будущий трижды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, известный воздушный ас и маршал авиации. Именно Ивану Кожедубу принадлежит личный рекорд по числу воздушных побед среди всех летчиков-истребителей стран антигитлеровской коалиции: 64 сбитых самолета противника.

В школьные годы летчик-ас любил рисование

Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка, расположенном в Глуховском уезде Черниговской губернии, сегодня территория Шосткинского района Сумской области Украины. Родители будущего летчика аса были обычными крестьянами. Отец был церковным старостой (это мирская должность, которую занимали люди, ведающие церковным хозяйством). От отца, который самостоятельно научился грамоте и любил читать, Иван перенял любовь и тягу к знаниям. В 1934 году Кожедуб окончил семилетнюю школу и продолжил дальнейшее обучение, поступив сначала в вечернюю школу при фабрично-заводском училище (ФЗУ), а в 1936 году в химико-технологический техникум, расположенный в городе Шостке.

В Шостке Иван Кожедуб сделал свои первые шаги в небо. В 1938 году Иван Кожедуб пришел в местный аэроклуб, а в апреле 1939 года совершил свой первый полет. Увлечение авиацией навсегда определило судьбу и жизненный путь прославленного летчика. Именно из Шосткинского аэроклуба Иван Кожедуб отправится на военную службу, поступив в 1940 году в Чугуевское военное авиационное училище.

Любопытно, что в детстве, ещё будучи школьником, а затем студентом техникума, Иван Кожедуб очень любил рисование. В школьные годы Ивана часто привлекали к созданию плакатов, он хорошо выводил различные лозунги и принимал участие в оформлении стенгазеты. Позднее, уже став летчиком, Иван Кожедуб говорил о том, что рисование помогло ему в профессии, которая стала для него главной на всю жизнь. По словам летчика-аса, любовь к рисованию выработала в нем хорошую зрительную память, наблюдательность, а работа с различными шрифтами и плакатами стала хорошей тренировкой для глазомера, что было особенно важно в полете и воздушном бою.

Еще одним увлечением летчика была гимнастика. Иван Кожедуб был младшим, пятым ребенком в семье. С детства мальчик не отличался особым ростом, но был крепкого телосложения, да и здоровье его никогда не подводило. В будущем всё это также пригодилось в его профессии. В 13-летнем возрасте мальчик стал свидетелем приезда в село цирковых артистов, особенно Ивана потряс силач, который одной рукой свободно выжимал двухпудовую (32 кг) гирю. Позднее Кожедуб и сам научился этому, добившись всего тренировками. Физическая выносливость, которую будущий летчик вырабатывал с раннего возраста, очень пригодилась в воздушных боях, которые выматывали организм пилота и сопровождались серьезными перегрузками. Даже на фронте Иван Кожедуб всегда старался найти свободное время, чтобы сделать зарядку.

В первом боевом вылете будущий летчик-ас едва не погиб

В феврале 1940 года Иван Кожедуб, пройдя строгую медкомиссию и отбор, был зачислен в Чугуевское военное авиационное училище. В марте 1941 года статус училища был понижен до школы пилотов. Это решение означало, что при выпуске летчики получали звание сержантов, а не лейтенантов, как было ранее. Несмотря на это, Кожедуб не стал писать заявление о переводе, продолжив обучение. Будучи курсантом, Кожедуб постепенно осваивал самолеты УТ-2 и УТИ-4, а в дальнейшем и истребитель И-16.

По достоинству оценив талант летчика, руководство школы решило оставить Ивана Кожедуба в учебном заведении в должности летчика-инструктора. Именно так будущий летчик-ас встретил Великую Отечественную войну. Рапорт Кожедуба об отправке на фронт удовлетворен не был, стране нужны были хорошие летчики-инструкторы, чтобы готовить новые кадры для ВВС. Перевода в действующую армию Иван Кожедуб добился только осенью 1942 года. В ноябре того же года летчик прибыл в Москву и был зачислен в 240-й истребительный авиационный полк, где проходил обучение полетам на новом советском истребителе Ла-5. После освоения личным составом новой боевой машины полк был отправлен на Воронежский фронт, куда прибыл в марте 1943 года.

Первый же воздушный бой едва не закончился для нашего героя гибелью. Ла-5 был серьезно поврежден очередью немецкого истребителя Mе-109. От гибели Ивана Кожедуба спасла бронеспинка, которую не пробил зажигательный снаряд. Уже на подлете к аэродрому поврежденный истребитель обстреляли свои же зенитчики, добившись нескольких попаданий в Ла-5. Несмотря на это, летчик сумел посадить самолет на аэродром, правда, восстановлению истребитель уже не подлежал. После этого случая некоторое время Кожедуб совершал полеты на «остатках», так называли те самолеты эскадрильи, которые по какой-то причине были свободны.

В июне 1943 года Ивану Кожедубу было присвоение офицерское звание, он стал младшим лейтенантом, а к августу стал заместителем командира эскадрильи. Первую свою воздушную победу летчик-ас одержал во время Курской битвы. Грандиозное противостояние двух воющих армий развернулось в начале июля 1943 года на земле и в небе. 6 июля во время своего сорокового боевого вылета летчик одержал первую победу, сбив немецкий пикирующий бомбардировщик Ju-87. А дальше — как прорвало, уже на следующий день Кожедуб снова сбил «лаптёжника», а в воздушных боях 9 июля записал на свой личный счет два первых немецких истребителя — Me-109. К концу 1943 года на счету аса было уже 25 уничтоженных самолетов противника.

Всю войну Иван Кожедуб летал на истребителях Лавочкина

Если другой знаменитый советский ас Александр Покрышкин большинство своих побед одержал на лендлизовском истребителе P-39 «Аэрокобра», то Иван Кожедуб всю войну летал на советских истребителях Лавочкина: Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7. Эти истребители справедливо считаются одними из самых лучших советских боевых самолетов периода Второй мировой войны.

На истребителе Ла-5 Кожедуб воевал с марта 1943 по конец апреля 1944 года. Этот одноместный истребитель, созданный в 1942 году в Горьком, был выпущен крупной серией – практически 10 тысяч самолетов. Машина конструктора Семёна Алексеевича Лавочкина отличалась очень хорошими летно-техническими данными. Максимальная скорость на высоте – до 580 км/ч, практический потолок – 9500 метров, практическая дальность полета – 1190 км. При этом истребитель отличался мощным пушечным вооружением – на нем были установлены две 20-мм автоматических пушки ШВАК.

С мая 1944 по август 1944 года Кожедуб сражался на истребителе Ла-5ФН, который представлял собой усовершенствованный вариант предыдущего истребителя с новым более мощным двигателем М-82ФН, выдававшем мощность 1460 л.с (на 130 л.с. больше, чем двигатель М-82 истребителя Ла-5). Прибавка в мощности была значительной и позволила довести максимальную скорость истребителя до 648 км/ч, а практический потолок вырос до 11 200 метров. Любопытно, что новый истребитель Ла-5ФН, на котором воевал Кожедуб, был построен на деньги 60-летнего пчеловода Василия Викторовича Конева из колхоза «Большевик», расположенного на территории Сталинградской области. Летая на этом именном самолете, за неделю воздушных боев в румынском небе летчик-ас сбил 8 самолетов врага.

Заканчивал войну Иван Кожедуб на истребителе Ла-7, который представлял собой дальнейшее развитие Ла-5ФН, и совершил на нём первый полет 23 января 1944 года. Данная машина справедливо считается одним из лучших фронтовых истребителей Второй мировой войны. У самолета была значительным образом улучшена аэродинамика, что обеспечивало истребителю преимущество в скорости, скороподъемности и практическом потолке полета по сравнению с обычным Ла-5. При этом машина получила и новый более мощный двигатель, с ним максимальная скорость самолета на высоте могла достигать 680 км/ч. Летая на этом истребителе на завершающем этапе Великой Отечественной войны, Иван Кожедуб сбил 16 самолетов противника. Примечательно, что истребитель Ла-7, на котором летал летчик-ас, сохранился до наших дней и сегодня находится в экспозиции Центрального музея Военно-воздушных сил Российской Федерации.

Иван Кожедуб ни разу не был сбит